23.旋律、動機、ことばとの関係

2025年3月2日 更新

| 1.旋律、動機、ことば との関係 1 2019年11月21日  最近、岡田 暁生 著 「音楽の聴き方」を読んだ。音楽の中で自分はどんな聞き方をしていくのか?そのヒントになったのがこの本だ。古典派のハイドンの交響曲を聴取していく中で今まで、旋律、動機、などについて興味を持ってきた。この本の中では、旋律、動機などに加えて、ことば を含めた記述が興味深い。 ことば を主なキーワードにしていくと、焦点がずれるかもしれないが、この本では、ことば 特に 日本語と外国語との対比も色々と書かれている。 この中の第3章「音楽を読む」の部分で音楽・言語の文節規則の部分に興味を持った。音楽はジャンルを問わず、音楽を聴くときには無意識に「音楽を正しく読む」と記述がある。たとえばベートーヴェンの「運命」冒頭を「ダダ・ダダーン」を区切って聞く(弾く)人など、まずいないであろう。こんな聞き方をしたのでは、ややこしくて仕方がない。このように普段からなじんでいる音楽について、私たちは正しい文節が何となく分かると記述があった。 |

|||||||||||||

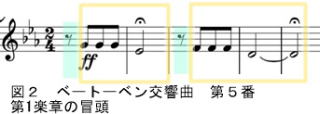

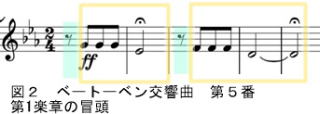

2.旋律、動機、ことば との関係 2 2019年11月22日 ベートーベンの交響曲No.5は、抒情的な雰囲気や旋律が殆どない。逆に動機から構成された交響曲の典型の一つであると思う(同じベートーベンの第2交響曲 第2楽章の抒情的な冒頭の主題などは、逆に同じ作曲家で同じジャンルの交響曲とは思えないほどの旋律や雰囲気とは対照的) ベートーベンの交響曲No.5は、抒情的な雰囲気や旋律が殆どない。逆に動機から構成された交響曲の典型の一つであると思う(同じベートーベンの第2交響曲 第2楽章の抒情的な冒頭の主題などは、逆に同じ作曲家で同じジャンルの交響曲とは思えないほどの旋律や雰囲気とは対照的) 有名な冒頭の動機をスコアを通して改めて見てみる。打楽器群は入らないが、すべての弦のパートとcl.のTuitti しかもユニゾンで冒頭から登場するのは、やはり印象的。冒頭から2小節の中でフェルマーターを挟み、8分音符の休止符を挟む。その後、T3で同じような動機が音程を変えて再度、登場する。 5小節の間に同じような動機が2回、登場する。通常、大半の人は、この本に書かれたように2小節単位で一区切りを意識と思う。しかもT1とT3の8分音符の動機(3連符ではない)は、まとまって、大半の人が意識をする。この「まとまって」の意識が大きなポイントになり、8分休符を挟むことで8分音符が3回続き、まとまりを意識付けているようだ。(図2を参照) ベートーベンの交響曲のスコアは、最近は余り見なかったが改めてスコアをみると、この楽章の拍子は3/4ではなく2/4になっている。拍子は冒頭から8分休符があるため、3拍子の様に聞えるかもしれない。拍子が3拍子でないのは興味深い。通常、休符がなければ得てして3拍子で始まっている意識が、最初に意識付けれられる可能性もある。 |

|||||||||||||

3.旋律、動機、ことば との関係 3 2019年11月23日 もう少し、この動機と拍子の関係を見てみる。T6から確保?が始まり推移?あるいは展開していく。もっとも、T1からT5までは序奏でT6以降が主題という、考えもあるかもしれない(池辺著 ベートーベンの音符たち)ではT5までは序奏と記載されていた。 もう少し、この動機と拍子の関係を見てみる。T6から確保?が始まり推移?あるいは展開していく。もっとも、T1からT5までは序奏でT6以降が主題という、考えもあるかもしれない(池辺著 ベートーベンの音符たち)ではT5までは序奏と記載されていた。その後T19では、8分音符が3回続いた後、T20では4分音符になり、短く区切られた動機になっている。冒頭の動機が、ここでさらに短くなってしまう。冒頭からT19までの間だけでも、細かい変化がある。(ここまでは、音符の長さと拍子の関係を中心とした。他にも音程、強弱など、様々な観点があると思う。しかし、論点を絞るために、あえて、音符の長さを中心に記載をした)冒頭の動機は、T19で少し短くなったことになる。冒頭はフェルマータを伴った特徴的な動機は、T19でさらに、コンパクトに変わったことになる。第1楽章の最初の方の部分だけでも、動機としてもまとまりが、細か変わっていくのが、スコアを見るとよくわかる。 |

|||||||||||||

4.旋律、動機、ことば との関係 4 2019年11月24日 拍子と動機の関係について、さらに進めていく。第3楽章は序奏の後、hr.による主題はが登場する。この主題はおそらく、誰もが冒頭の旋律と類似していると感じる部分であろう。この主題で興味深いのは、3拍子から構成される点だ。第1楽章は4分の2拍子で冒頭は2小節単位でのまとまり。一方、第3楽章は2小節のまとまり。テンポも第1楽章と第3楽章で異なる。3連続の音符の長さも8分音符と4分音符で異なる。また、第1楽章は8分休符が最初にあった。一方、第3楽章は休符がない。 拍子と動機の関係について、さらに進めていく。第3楽章は序奏の後、hr.による主題はが登場する。この主題はおそらく、誰もが冒頭の旋律と類似していると感じる部分であろう。この主題で興味深いのは、3拍子から構成される点だ。第1楽章は4分の2拍子で冒頭は2小節単位でのまとまり。一方、第3楽章は2小節のまとまり。テンポも第1楽章と第3楽章で異なる。3連続の音符の長さも8分音符と4分音符で異なる。また、第1楽章は8分休符が最初にあった。一方、第3楽章は休符がない。このため第1楽章の冒頭の動機は、耳の上で聞いた中では、あまり違いが、すぐには分かり難いかしれない。しかしスコアで比較をしてみると、拍子やテンポの表示の違い。休符の有無による差が見えてくる。T19のhr.の最初の動機の後、1小節遅れて、すべての弦が第1拍めの4分音符のf の表示で刻むようになっている。第1楽章と違って、T19の動機は3拍子の第1拍めから強調される。3拍子の楽章であることを最初から意識付けているようにも感じる。(第1の冒頭は、8分休符を挟むためか、4分の2拍子が分かり難いのと対照的) |

|||||||||||||

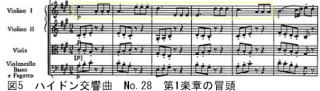

5.旋律、動機、ことば との関係 5 2019年11月25日 なぜ、ここまで拍子と動機の点について記載してきたのか。ハイドンのNo.28の第1楽章の冒頭との関係を調べてみたいからだ。調性はEでベートーベンを異なる。  第3楽章の冒頭と比較してみる。ベートーベンの第5交響曲で第3楽章の動機。おそらく誰もが、第1楽章の動機に圧倒されたことを受けてこの第3楽章の動機も、2小節単位のまとまりで音楽を聴くと思う。  一方ハイドンのNo.28 第1楽章の冒頭の主題は、どの様に感じるのか? ハイドンの交響曲は、生前中から出版はされたと思う。しかし大半は、後期以降の交響曲で、No.28のような初期に近い交響曲は、出版はされたかもしれないが、知名度はどうしても低いと思う。19世紀半ば以降、ベートーベンの様に、崇拝された作曲家とは異なる。このため、No.28の交響曲はベートーベン No.5の交響曲と、比較される機会も過去から、ほとんどなかったと思う。このため比較の機会が少ない中、音楽としての両者のまとまりが異なっていると考える。 改めて、No.28の冒頭の旋律を見てみる。ベートーベンNo.5の第3楽章と同じように、4分の3拍子。8分の音符が3回連続して続く。しかしハイドンの場合は、図1のの様に、動機の最初に付点4分連符が入る。 次に、仮に冒頭に付点4分休符が入って、3回続き8音符から始まった場合、図7の様になる。ベートーベンの第3楽章は同じ音程が続く。一方、ハイドンの場合は音程が異なるので、その違いは分かり難いかもしれない。あくまで音程の差は考えない。図2とベートーベンのNo5 第3楽章の動機と比較をすると類似している。3連符でなければ、ハイドンはもとより、他の作曲家も引用している行進曲風のファンファーレにも類似している。 |

|||||||||||||

| 6.旋律、動機、ことば との関係 6 2019年11月26日 前回の図6で、休符を挟めばベートーベンの第3楽章と多少は似ている雰囲気を記載した。しかし、やはり根本的に異なる点があると思う。図6で第1vn.は8分音符の3回続いた後、付点4分音符で伸ばす動機とセットになっている。後半の伸ばす動機が単独で目立つと、ベートーベンの様に近い雰囲気かもしれない。  しかし第2vn.以下の低弦は、常に8分音符で常に伴奏する対旋律の様に、支えている。第1vn.持続音であるが、他のパートは8分音符の動き回るようなユニゾンではないが類似した動機と一緒になっている。 そもそもの冒頭に第1小節目から、第2vn.以下は常に8分音符で支えている。同じ音程で持続する部分は、ほとんどない。また休符が、ところどころ適宜入っていて、ある意味「せわしい」ような雰囲気もある。T9では1拍半(ちょうど、4分の3拍子の真ん中)で、アクセントが入っている。1小節の中でもアクセントの入り方が微妙に冒頭から変わっている典型のひとつ。提示部一つをとってみても、図9のように小結尾部のT52では第2vn.とva.はシンコペーションの動機が登場するなど、起伏に富んでいる。  井上著「ハイドン106の交響曲を聞く」の前書きのところで、「岩城宏之 著 楽譜の風景」について記述があった。この部分で、気軽に聞いてみれば、どれも単純明快で、テンポの変化もないし、始まればそのまま、一気呵成に終わってしまうように思える。しかしちょっと調べてみると、フレーズの入りくみ方など、モーツァルトやベートーベンよりはるかに複雑だし、第1アンサンブルの難しさは、後のロマン派の作品の比ではない」と記載してあった。レビューでスコアを何度も取り上げているが、この楽章もの、その典型のひとつであろう。一方、ベートーベンの第3楽章は、ユニゾンの箇所が多く対旋律が余りないようだ。ユニゾン、対旋律、各パートをどの様に聞かせるかによって、このように、音楽の「まとまり」の違いが変わってくると思った。 |

|||||||||||||

| 7.旋律、動機、ことば との関係 7 2020年2月6日 少し話題はそれるが、音楽の切れ目について書いてみたい。かなり以前は携帯電話の普及はなく、電話の着信音はベル音で決まったもの。電話を保留状態にするときは、ある程度のパターンはあったが機種によって決まっていた。このため自分で選択できる余地はほとんどなかった。 それが今の時代、電話は各自で多くの人が最低1台は保有し、どのようなときにも身につけている。携帯電話の着信音も自分で選択することができる。本人がいれば、最終的には電話にでるため、着信音は自ら切る操作となる決まりになる。着信音は冒頭からの旋律であっても、所詮、途中で切られてしまう「はかなさ」がある。始まった旋律が途中で切れてしまうこと。しかも自らが切ってしまう。 着信音の選択は個人の好みにも左右される。メーカーの事前設定のリストに、クラッシック音楽の旋律はあるのか? 確かにあると思うが全体に占める割合からすると、少ない方ではあると思う。 この理由は何か? クラッシック音楽のジャンルは多岐にわたると思うが、古典派の作曲家の交響曲で考えた場合、冒頭からの演奏を聴き始めたとき。聞き手はすぐに、この録音された音を切る操作ができるか? 私にはすぐにはできない。たとえ冒頭から期待外れだった演奏なり音源だっても、最低限一つの区切りである、最初の楽章までは聞き通したい。少なくとも最初の楽章をきくまでは、作曲者は望んでいるからだ。 本当は最後のFinaleまで聞いて欲しい願望もあるだろう。あまりにも悪い録音や演奏だったら、Finaleまで聞き通すのもつらいが。幸いにことにオペラなどと違って、ハイドンの交響曲は、せいぜい最大でも20分前後。これぐらいの時間なら、なんとか辛抱して聞き通すこともできるだろう。 一方、着信音の場合はどうか? あくまで短い時間でしかも短い「単位=この場合、旋律に似た様な動機」からなる。ロマン派のシューマンの第3交響曲(ライン)の冒頭。この主題は、とても長い。仮にこの主題が着信音になったら?。聞き手はさぞかし、中途半端な気持ちで切らざるを得ないであろう。この主題は、ハイドンやベートーベンなどと違って長い。しかも旋律の区切りもはっきりしなく、流れるように変化しながら進んでいく。着信音の対象にはなりにくいであろう。 一方、着信音の対象に逆になりやすいのは? 歌謡曲などは割合に短い旋律から構成されることもある。それに最後まで聞き通すことは前提としていないと私は思う。よく歌われている曲であっても1番の歌詞は歌えても2番の歌詞は歌えないことも多いのが、私にはその理由にもなる。この様に考えみると、少なくともクラッシック音楽で、長い主題の旋律は着信音には向かないと思った。 |

|||||||||||||

| 8.旋律、動機、ことば との関係 2021年1月10日 2019年11月に、この項目の6について記載をした。2020年2月は、その7として、曲の途中の終始について記載をした。今回は元に戻りその8として日本語の歌詞を旋律などについて、記載をしてみる。かなり以前の記憶だったと思うがウイーン少年合唱団が来日し、その中継が放送された。ライブだったか録音だったかは不明だが。その曲目のひとつとして、日本の童謡が披露された。曲名までは覚えていないが、誰でも一度は聞いたことがある懐かしい曲だったと思う。たとえば、「ふるさと」などがその一つになった可能性がある。 音色はもちろん男性の少年合唱なので、聞いた「音色」は印象に残った。しかしあくまでその時の「音色」でしか印象がなかった。音色としては恐らく印象には残ったのだが、日本語の歌詞を含めた「音」あるいは「曲としての印象」には違和感があった。というのも歌詞にともなう発音が、やはり日本語のアクセントとは微妙に異なるからだ。母国語となる歌と母国語でない歌とでは基本的に、どうしても異なる点があると昔から感じていた。 クラッシック以外の分野でも、これはあてはまると思う。テレビ番組などで外国人が歌う日本語の歌謡曲がある。歌い手が上手い人はさすがに、日本人の歌とも区別は付きにくい箇所も多い。しかし大半は日本人の歌い手とは、やはり微妙に異なる点があると思う。音楽の分野は問わず、「ことば」と「音楽」を一体化で考えると、この当たりには「音色=ねいろ」 「音=おと」 「ことば→この場合の ことば とは抑揚やアクセントなどは伴わない視点」では色々と差があるように思える。 |

|||||||||||||

旋律、動機、ことばとの関係 9 2021年1月11日その1で掲載した「音楽の聴き方」の記述の中で、歌詞、音楽、ことば、旋律などについての記述は、やはり興味深い。この中の一部に今は亡き指揮者の K ベームが、R シュトラウスの 歌劇の中アリアの一つを披露した。その演奏での演目の歌詞は、ドイツ語でもオーストリアの言語になっていた。歌った女性歌手は、オーストリアの言語でとてもうまく披露し、指揮者のベームは絶賛した。その後、ベームは歌手に向かって「オーストリア訛りのドイツ語で(もちろんK ベームはオーストリア出身なのでドイツ語でも訛りのある言葉で)」歌手に向かって絶賛の趣旨?を含めた質問をした。しかしこの時の女性歌手は、ベームの質問の意味が全く分からなかったという。歌としての歌詞はオーストリア訛りのドイツ語で歌えても、会話としては全く通じない事情だったという。つまり歌手は、歌手としての技量は備わっていたが、一般の市中の人としての会話の能力は持っていなかったのだ。 ハイドンの音楽をスコアとして知ることはできる。作曲された年代は250年以上も前の事だ。作曲された当時の音源は録音技術がないため、現代では知ることはできない。250年前の音は実際には、どのような音だったのか? ドイツの中の小さな田舎町、アイゼンシュタットはどのような音なのか? 建物は当時のまま、あるいは当時を忠実に再現されている箇所もある。建物としての構造あるいはもっと広い意味でのハード面では、ある程度、現代でも復元ができているかもしれない。しかし当時の実際の音はどのようなものなのか?その時にしゃべっていたドイツの人たちの「ことば=発音」は、どのようだったのか? 一方、その頃の日本のことば(発音)や音色、旋律はどのようなものだったのか? 約250年前の頃は江戸時代の中期から後期にあたる。海外とはオランダと中国以外は鎖国政策をとっていたので、海外からの情報は限られていた。日本語、音、楽器や音色はどの様になっていたのか。 私的な経験になるが、1922年の生まれの小野田寛郎氏。戦時中はフィリピンのルバング島で過ごす。1974年の直属の上司からの命令で日本に戻る。1974年の帰還された当時、本人のインタビューの記憶が私には残っている。1945年から1974年までの29年間、日本としての本国との情報は入らずコトバが変わっているのではないか? 当時のコトバのままでインタビューで会見するのか? しかしその時の会話は、現代のコトバと殆ど同じだった。 日本語には口語分と文語文の2種類がある。文書として残るのは文語文も多い。特に戦前までの文書は文語文が多い。このため文語文の会話の可能性があったからだ。しかし文語文ではなかった。もう少し見方を変えて身内の会話を考えてみる。既に亡くなった父方や母方の祖父母は、明治の後半生まれ。故 小野田氏は1922年生まれだから、私の祖父母より若かった。祖父母でも1974年の当時、口語文で会話をしていた。祖父母は戦後から29年間、私と一緒に過ごす機会もあり会話もあった。日本国内で戦後から生きてきたのでルバング島のようなケースとは事情は異なるかもしれない。しかしコトバに関しては、口語文は同じだった可能性もある。 既に祖父母は他界した。祖父母がまだ幼かった頃、明治時代の後半、1900年頃は、どの様に、日本人同士で会話をしていたのか? 書物としては、文語文を中心に1900年頃の記録はある。音源はまだレコードがない時代だったので詳細は分からない。しかし、もし祖父母が存命したいたなら、ある程度この当たりの実際の会話や「音」「音楽」などについては知ることは可能と思う。 |

|||||||||||||

旋律、動機、ことばとの関係 10 2012年1月13日1900年頃の日本語の発音に関して。下記のサイトに、発音としての日本語の変遷の記述がある。 http://www.tufs.ac.jp/ts/personal/ykawa/2nen2005/groupeF_jp.htm これによると、明治時代には、教育とも関連して「東京語」が普通語として普及しているようだ。明治時代より前は、外来語はかなり少なかった。解体新書の翻訳に関して、今の医学用語の元にもなっている「神経」などもこのときに名付けられたと記憶している。約250年前の頃の江戸時代。日本語の文書は、文字としては残っている。しかし文語体で漢字が多く、まれにカタカナとひらがなが混じっているようだ。この通りに当時は、発音していたのか? 文語体とは違って口語体の文書もあるようだ。当時の人たちの日本語としての発音はどのようだったのか? ハイドンの作曲したオペラなども、実際に、当時と同じような音が今でも続いているのか? 少し時代は経過するが、チマローザの「宮廷楽士長」のレビューを書いた。作曲年代はハイドンと同じ頃。曲自体も、とても面白い。スコアもあるが、これによるとイタリア語で書かれている。この歌詞は現代の発音と同じなのか? チマローザに限らず、ハイドンやモーツァルトのイタリアオペラも同様に当てはまると思う。250年前のドイツ語は、文語体と口語体との2種類があるのか? 中野博詩 著「ハイドン交響曲」の中でエステルハージ侯爵の契約書の写真があった。副楽長の就任にあたっての契約書の全てではないかもしれないが、ドイツ語のようなアルファベットの柔らかい形の文字の書体で書かれている。この文字は、今のドイツ語の口語体として読めるのか。日本語は文語体と口語体の2種類の文字があるのとは対照的だ。 NHKのラジオ深夜便を時折聴いている。12月中旬頃に放送された「日本の音」の中で、バンド演奏家「坂田 明」氏のコメントが面白かった。「ずばり日本の音とは何か?」の質問に対して「日本の風土」の一言で端的な回答だった。この質問の前後には、北海道のアイヌの話や沖縄からの入ってきた南方系の日本語なども論点になっていた。これらも加味すると風土の一つには、「日本語」が当てはまる。日本の民謡だけに限らないが、音として聞く限り、我々日本人は母国語としての日本語としての理解とセットになっている論点だ。 音楽の聴き方の中でも、ドイツ語と日本語の違い、音楽の捉え方の中の文節、区切りなどについての記述がある。文節や区切りは特に関係が深い。ヨーロッパの言語のな中で単語には、不定冠詞がついている。一方日本語は不定冠詞を伴なわないことが多い。不定冠詞が入ることで、コトバのアクセントや抑揚で、強弱が日本語と異なる。ここが一番の差になるポイントではないか? |

|||||||||||||

旋律、動機、ことばとの関係 11 2021年1月14日 音楽の聴き方の中で日本の童謡「赤とんぼ」の例が記載されていた。本では、譜面は記載されていない。著作権のこともあって、つい最近までは楽譜が簡単に掲載できなかったようだ。しかしネットで検索してみたら、2016年に楽譜が解禁され、掲載が可能になったようだ。この譜例に日本語の歌詞をつけてみる。原曲はヘ長調らしいが、歌いやすくするために変ホ長調の記載も多いらしい。 この旋律は3拍子であるが1小節単位に歌詞もまとまっている。しかし仮に前置詞が入ったコトバとしてこの歌を聞いた場合、まったく日本語としては意味が分からないことになる。この本では、前置詞が入る例としてシューベルトの歌曲からの引用もある。前置詞が入ることで、特にドイツ語は、最初に弱から始まるケースが多いこと。日本語はそれに対して、余りない。 |

|||||||||||||

旋律、動機、ことばとの関係 12 2021年1月15日 赤とんぼの譜面の例は3拍子になっていた。3拍子と言えば、ハイドンの交響曲のMenuet の楽章にも当てはまる。全てのMenuet には当てはまらないこともあるが、前拍として最初に出だしの1拍めから、入ることも多い。 以下の譜面 No.53とNo.104の例。同じD調で楽器編成も同じ。2曲には前拍が入り、8小節単位な点は共通。No.53とNo.104は旋律としては、かなり類似していると思う。全拍の上昇する8分音符の短い動機。たまたまD調という同じ調性ではあるが、出だしから1小節前までは全く同じ旋律。Menuet の共通するように、8小節単位でうまくまとまっている。いずれに共通していることは、この場合、前拍から開始することだ。この前拍の概念は、日本人には、なじみにくいと思う。前拍がある原因は、その10にも記載した、前置詞が関与すると思う。前拍が前置詞に相当し、この箇所は弱い音に相当する。日本語には余りない手法だ。 以上、長々と、あちこちに飛びながら記載をしてきた。音楽の聴き方にも記載がしているが、音楽を聴くことと文字を含むコトバとはセットで認識をしていること。コトバの差が生じることにより、音楽の聴き方は、母国語によっても左右されることもあると思った。 |

|||||||||||||

| 旋律、動機、ことばとの関係 13 「字幕と演奏」 NHKラジオ深夜便を不定期で聴取することが多い。早朝、4時代のコーナーで、映画字幕の翻訳で有名な戸田奈津子さんの放送があった。「日本の音」のコーナーで映画の字幕の作り方、映像と文字からの情報が主体の字幕との関係などについてのコメントなどがあった。外国映画を原語の音声(この番組では英語)を見ながら、日本語の字幕を見る場合のシーン。字幕で表示する時間と文字数には、適度な制限がある。俳優がしゃべっているセリフをすべて、逐語訳的に訳して表示することは不適とのこと。実際、字幕を見る場合、一定の時間で観客は字幕とスクリーンの文字を同時に見る。文字の表示が多すぎると、文字を追うことばかりにとらわれて、映像のシーンまでの理解が難しい。 このため一定の制限の中で逐語訳でなくある意味、意訳をしながら字幕を作成していく必要がある。逐語訳でないので、意訳をするには登場する人物(性差、年齢など)はもちろん、その数も影響する。複数の人物がしゃべっている場合、どの人物をメインの字幕とするか? シーンに応じての日本語の使い分け(敬語など)も工夫がいる。しゃべっていないシーンでも、英語の文字の表現がキーワードになり、セリフでなくてもの字幕として表示をする場合もある。AIが発達していく可能性はあるが、感情表現も人間のベースにあるので、すべてが字幕の分野ではAIに任せられない話などもあった。 ハイドンの自筆楽譜などは、テンポや奏法などあまり細かい指示の記載がされていない。何度かこのホームページも記載をしているが、スコアは作曲者のシナリオのようなもの。現代に生きる我々は演奏を通して、その作曲者の意図を知る。このため指揮者、奏者などが、楽器の種類、奏法、録音方法などを含めて、さまざまな解釈と表現がある。ハイドンの生きていた時代で特に、初期から中期にかけては、自前の楽団での演奏を主体としていた。このため楽譜に細かい記述がなくても、自前の奏者は、ハイドンの意図がそれなりに分かっていると思う。専属の写譜家もいることもあり、楽譜は必要最小限の記述でよかったと思われる。 時代が下がって19世紀の後半などは、これとは対照的になる。作曲者は楽譜に細かい指示の記載が増えてくる。指揮者としてのマーラーなその典型で、過去の作品のスコアを自分なりに演奏の解釈を加えて、加筆をしているケースもある。 話は元に戻って、この番組を聞いてみて、字幕を作成する作業が、これらの作業の逆になっていると感じた。すなわち映画を見ている観客にとって、字幕は作品を日本語として理解をする手段となる。字幕の役割は、限られた情報の中で的確に行う表現の一つになる。これはデータや表現の凝縮に一種になる。それに対して、当時の作曲の譜面から演奏するのは、データや表現の拡大となり、対照的な関係になると思った。 |

|||||||||||||

| 旋律 動機 ことば 14 「こどもの歌の拍子」 2022年12月23日 NHKラジオ深夜便は折をみてライヴ、あるいは聞き逃し聴取をしている。このコーナーで日本の音について興味深いコーナーが適宜、紹介されている。下記は 日本の風土と日本語に関する 私にとっては母国語の日本語と文節、区切りなどについて、レビューをした経緯がある。(以下のリンク) http://mistee01.blog118.fc2.com/blog-entry-1382.html このレビューでは、不定冠詞を含むコトバのアクセントなどについて、コメントをした。ハイドンの交響曲をCDで聴き比べをレビューしている中、旋律とコトバ(日本を含むヨーロッパなどの250年前頃の当時のコトバ =文語体ではではなく当時の会話をしていた口語体としてのコトバ)については、興味を未だに持っている。 ハイドンは、民謡から引用をあったようだが、当時の民謡についての記録は余り残っていないかもしれない。民謡があったのか、あるいは当時のハイドンの人気作品から編曲されて流通した歌曲はかなりあるようだ。詳細は分からないが、最近では交響曲 第53番の第2楽章を歌曲にハープなどに編曲しているレビューを記載したこともある。 http://mistee01.blog118.fc2.com/blog-entry-1453.html ハイドンの晩年は、イギリス滞在中にスコットランド民謡の編曲なども手掛けていた。交響曲からも民謡からの引用する旋律も多数あるようだ。 民謡といえば、日本にも昔からある。私の経験から外観するに、得てして250年前頃の江戸時代(ハイドンの活躍している時期)についつい対比させていることも多い。一方、民謡と同じように童謡や文部省の唱歌などもある。 民謡、童謡、唱歌などのジャンルについて詳しいことは分からないが、歌詞があるかないかについては、かねてから興味を持っている。童謡や唱歌は、明治時代の頃からその名の通り歌詞を伴う。歌詞をともなうことは、すなわち、歌詞と旋律とは一体となっていたことにつながる。今のポピュラーな音楽は歌謡曲を中心に歌詞を伴う曲が多いのもうなずける。 それに対して、明治前の頃の民謡あるいは童謡は歌詞を伴っていたのか? 歌詞がないと、原則、楽器のみなどのインストメンタルが基本となる。この場合、楽器たとえば三味線などを通じて代々、子弟制度などで、受け継がれていたかもれない。録音機材がない時代、正確に引き継がれていたのか? 日本の古い古典の雅楽は当時の音源を保っているとも聞いている。 文部省唱歌(作曲あるいは歌詞 不詳なども含む)は、今でも歌われているがインストメンタルとしてではなく、歌詞と一緒に受け継がれている。最近、気になっている。 歌詞と旋律に関して記載をしたのは、ラジオ深夜便で2022年12月20日 早朝に、 山本直純 氏のことに関して、放送があったのかが関連する。 2022年で没後 20周年。この放送では 同氏のある意味、自由奔放な家族しての裏話なども聴けて興味深い。亡父をレビューする息子山本祐之介氏のインタビューが中心ではあったが、小学5年生のたとえなども端的な表現の印象は今でも持っている。 僅か約45分程度の短い時間ではあるが、私にとっては、色々な視点からレビューを自分なりに書いてみたい。しかし記憶の新鮮なうちに、ハイドンなどのクラッシックジャンルに関してブログとして記述した点を最初に書きたい。それは旋律、動機、コトバ としてのレビューだ。以前にも童謡の赤とんぼの3拍子のリズムに関して日本語のとしてのアクセントと区切りなどについてレビューをした。 http://mistee01.blog118.fc2.com/blog-entry-1383.html ここでは 前置詞などを含めてレビューをした。 息子の山本祐之介 氏の話で、亡父のプライベートな生活なども含めて色々と話があった。有名な作曲家でもあり、童謡からクラッシックの現代曲や編曲(この場合は変曲の方が該当することが多い)、オーケストラがやってきた のテレビ番組など、多岐にわたっての話があった。この中で 子ども向けの歌で「1年生になったら」の例があった。 楽譜をそのまま記載するのは著作権のことがあるので、詳細はアップできないが。歌詞 まど みちお 作曲:山本直純 となっている。作詞と作曲は異なるが。今でも比較的知られている歌曲(かなり前なので、若い世代には童謡のように聞こえるかもしれない)作詞と作曲が異なるので、最初どの順番でこの曲ができたかは、私は分からない。しかし恐らく作詞が最初にあって、作曲がその後になったと思う。この番組の冒頭でも映画、「男はつらいよ」のテーマ音楽で作詞 は 星野哲郎、作曲は 山本直純の話があった。このとき、作詞が最初にあり、(ド ドイツ 調)のコトバの区切りなども含めて、興味深い話だった。 この流れで行くと、一年生になったら の曲も作詞が最初にあり、その後、作曲がされたと感じたからだ。作曲にあたり息子の祐之介 氏は、もし この歌詞に大人が歌ったら、単に、同じ音符の流れになってしまう。一方、小学校に入学する直前の1年生にとっては、歌うことが想定されて作曲した。1年生が歌えるような、拍子で作曲したとある。大人と小学1年生の歌い方の違いについて、下記の様な雰囲気で歌詞と拍子についてのコメントだった。(下記の音符の 書き写しの図を参照)  大人の場合は、リズムが一定な状態。(4分音符と2分音符のみ)。一方、小学1年生 の場合は、付点が入るリズムとなる。一定のリズムと付点が入るリズムの違いにについて、大人と子どもの違いがある。こどもにとって、一定のリズムではなく、この歌詞の様に、楽しい雰囲気が表にある曲などは付点が効果的とあった。確かに付点があるかどうかで、わずか1小節単位の中でも歌の雰囲気ががらりと変わる。 この放送の最後には「唄え バンバン」の放送があった。作詞は阪田寛夫 となっている。この曲も こども向けではあるが、歌詞と作曲とがうまくマッチしていると感じた。冒頭の童謡についての話に戻るが、少なくとも日本に関しては、童謡は歌詞が伴うことが多いこと。(このため童謡のインストメンタルは少ないのがその例)童謡は歌詞だけでなく、作曲あるいは歌と伴うことから、子どもにとっての歌いやすさに対しての工夫が、作曲の中の根底にあると感じた。 ----------- |

|||||||||||||

| 旋律 動機 ことば 15 「標題音楽と再生方法」 2022年12月25日 先ほどの「こどもの歌の拍子」の中で、1小節単位の拍子の中でこどもと大人の違いについて記載をした。これを受けてコトバから派生する標題音楽について考えてみたい。ハイドンの活躍した約250年前の頃の音楽は、様々にあったと考えるが現在、楽譜として残っているのは、宮廷音楽などのプライベートな演奏、あるいは公開演奏などで披露された曲。当時は多くの曲があったかもしれないが、演奏機会が少ない場合、印刷、出版もされないと淘汰されてしまう。実際に当時、どれほど多くの演奏された曲があったかは推定される個所も多いと考える。今でこそ、現代でも著名なハイドン以外のモーツァルトなどの作曲家は、少しずつではあるが、紹介され、その作品もCDなどで音源として登場されつつある。しかし数十年前などは、このような曲の録音は皆無に近く、知ることもできなかった。 ハイドンの交響曲の一つをとっても、初期の頃の曲は、宮廷内では演奏されたことは確実だと思うが、自筆楽譜、あるいは筆写譜は限られた場所で保管され、生前に出版されることも殆どなかった。これを裏付ける一つの理由として、宮廷内の火事があげられる。エステルハーザで火事があり、このときに多くの自筆楽譜あるいは筆写譜が消失した。このために、当時の作品の詳細が分からない。火事から免れた作品から推定されて復元されているものもある。これは裏を返せば、当時から出版前の楽譜は限られた箇所でした保管、流通をしていなかった証のひとつになる。 D ソロロモンス のNo.48の交響曲で、ライナーノートの武石みどり氏著の中で、エステルハーザから数マイル離れた候がキットゼー城で開いた祝祭行事が関連すると記述がある。 以下のリンク http://mistee01.blog118.fc2.com/blog-entry-1499.html 以前から、No.48 はマリア テレジア との標題はあったが、現代ではNo.50の交響曲とされている。その代わりとなっていたNo.48は果たして、どのために作曲れたのかは興味を持っていたが、この記述興味深い。マリアテレジアの標題音楽は当時として知られていたのか、どうかは分からない。それより前のNo.6,7,8シリーズついては、ハイドン自身あるいは、雇用主であるエステルハージ侯爵が名付けた記述もあるようだ。交響曲ひとつをとっても、No.70のラウドンのような例を除いて、作曲者自身が命名する例は余りないように思われる。 標題音楽は、タイトルとして、当然、コトバあるいは、コトバに伴う描写の情景などが根本になっている。庶民の識字率にも関与するが、身分の高い人を除いて当時は、文字が余り関係が少ないようだ。石井著 反音楽史のレビューで当時の一般の人の音楽に関する権威? あるいは識字率などについて記載をした。 http://mistee01.blog118.fc2.com/blog-entry-270.html 一般の人たちにとっては、音楽はめったにない機会として、18世紀の半ばあたりまでは君主の権威の象徴としての役割もあった。記録媒体がないためにその音源も伝承としては、口述筆記、楽譜、版画、絵画などに限られる。 ニール ザスラウ モーツァルトのシンフォニーの書籍の中で、モーツァルトの交響曲が同時どのように演奏されていたのか記述がある。この中の絵画などでイタリア 宮廷劇場などの絵画の写真があった。類似するような書籍やライナーノートなどで、私の知る限り目立って、新たな写真をみることは余りない。裏を返せば、当時の記録としての絵画あるいは版画のひとつをとってみても、後世に残るような数が残されていないと考える。 標題音楽のイメージを文字として考えても、当時の作曲されていた時代は、たとえばNo.6の「朝」を例に挙げてみる。朝の単語は、ドイツ語では分からないがS クリイケンの CDのように、フランス語で輸入盤は記載されている。当時のエステルハージ候は、フランスに訪問もし、当時の貴族の公用語はドイツでさえフランス語が使用されていたことからもフランス語で記載をされていても不自然ではない。 どのような言語であれ、「朝」としての標題音楽が、もし当時から命名されていても、「朝」のイメージはTPO(時間、場所、場合)などで大きく異なる。1760年代の朝といえば、映像としての記録媒体は限られ、紙は貴重で楽器も少なかった。筆写譜も含めた楽譜も限られている。標題音楽としての当時の保管方法は、「朝」の単語だけで象徴とした場合、一文字の単語でコトバを中心としてイメージが作られていったと考える。 なぜ、ここまで、長々と標題音楽について記載をしたのか? 前の記事では、山本直純 作曲「一年生になったなら」のリズムと拍子について記載をした。この番組の中で、大河ドラマの武田信玄についてのコメントがあった。氏は大河ドラマを2曲受け持った。その内の1曲は武田信玄のテーマ音楽と指揮を担当している。 NHK大河ドラマはテーマ音楽は昔は、クラッシック関係で著名な作曲家自ら指揮者として演奏していることが多い。(今は多少ことなることも多いが)このドラマ主人公は武田信玄で、ドラマの名称も武田信玄となっている。番組の冒頭でもタイトルロゴとして、武田信玄の4文字の漢字が登場する。 原作が新田次郎のこともあり、「風林火山」もベースになっている。テーマ音楽も武田信玄というよりは「風林火山」をイメージさせこのコトバの順番を踏襲するかのように、風→林→火→山 の順番で音楽も構成されている。標題音楽としての一面もあり、風林火山の映像と音楽とは混然と一体感がある。音楽と映像の一体感を持つ要因は、初演当時はドラマの画面として映像と音楽とが一体になったことが決めてとなっていると思う。過去の大河ドラマは自分でも気に入っていて、ビデオテープに今でも保管しているが、約50回継続する画面は、シーズンの前半と後半で変わらないものの、ドラマの切り出しとして続いてみても飽きがこない。これは今でも同じ気持ちになっている。 初演のときは、NHKの大河ドラマとしての生放送なので、当時は、映像として披露されその後、DVDや、テーマ音楽 CDなどもその後に発売された。しかし最初はテレビの映像としてのイメージが先行する。風林火山の標題としてのイメージは映像と音楽とが一体になっている。初演当時、映像としではなく、音楽のみが先行して紹介され、その後、ドラマとして登場した場合。音楽はどのように私なりにイメージをしていたのか? コンサートのプログラムで世界の初演でプログラムのタイトルのみが記載され、コンサート会場で初めて、この曲を聴いた場合。自分なりにイメージした標題あるいはタイトルから、作曲者の過去の作品プロフィールなどをもとに、初演の曲に対してのイメージを持つ。このイメージをもとに、コンサート会場に出むき、初演の曲を聴いて「自分と同じイメージだった あるいは 異なった」などの感想を持つ。 それに対して、初演当時、映像だった場合、音楽は先行していない。このため自分なりに音楽を初演で映像として聴くか、音としてのみ聴くかによって、音楽に対しての感じ方も異なる。この番組の中で、山本直純が作曲している途中に、息子に演奏あるいは作曲方法について質疑応答があった。風をイメージする奏法について、vc.を演奏する息子に、ハーミニックスの提案があった。過去に膨大にこのテーマ音楽は聴いた記憶があり、各弦楽器のハーモニクスは第2部の林の部分で登場することは承知をしていた。ところが、この番組では第1部の風の部分にも、弱音ではあるが、ハーモニックスの部分が先行して登場する紹介があった。何度も冒頭から聞いていた音楽だが、冒頭から注意深く聞いてみると僅かではあるが、弦楽器のハーモニックスが登場している。 しかし、今までこのことに気づかなかった。注意深く聞いていなかったが原因かもしれない。風のイメージは第2弾に続く、柔らかい雰囲気の音+騎馬として登場しない馬のみと林の中に差し込む光 などがある。このイメージがメインとなり、ハーモニックスの風の音は、第2弾のみと思っていた。第1弾からすでに風の旋律が入っていた解説を聞いて、弱い音量だった ハーモニックスは第2弾で、大きく花開くことにもつながる。時代を経て、しかもラジオとしての音源でこのことを知った。逆にもし、この放送が映像としてこのテーマ音楽が再放送で登場した場合、ここまでの第1弾のハーモニックスのことまではイメージしにくい。音声としての放送は時間を経ることで、音声と映像としての関連を考えさせられた。 --------------------- |

|||||||||||||

| 旋律 動機 ことば 16 「標題音楽と再生方法 続き」 山本直純氏の続き。ラジオ深夜便の「男はつらいよ」のテーマ音楽で、ド ドイツの歌詞から作曲。このときに、日本語の歌詞をベースとしているので、音程も日本語で用いられている音階などの話もあった。男はつらいよ では、音階と歌詞の話が中心でリズムについては余りコメントはなかった。 私のレビューで「男はつらいよ」の作曲に関して、作詞が最初にあり、その後、作曲が続いたと記載をした。確かに下記のブログによると、この順番は正しいようだ。このはステージのそばで一気に書き上げたとある。ただ、その後、作曲した旋律が少し長くなり歌詞を合わないことから、歌詞の一部に繰り返しがあっとある。 詞が最初にありながらも、作曲がその後に続き最後は、作詞がまた補完してできあがったことになる。作詞が最初にありながらも、最後は作詞と作曲が一緒に出来上がった経緯が分かる。 https://history-of-music.com/naozumi-yamamoto 私のレビューのように、リズムについては、本人はとてもリズム感があったとの記事もある。前のレビューで大河ドラマの武田信玄についても当てはまる。起承転結の4つの場面で構成され、冒頭から行進曲のような短調のマーチから開始。最後は、山の場面で合唱を伴ってダイナミックに終了する。大河ドラマの演奏時間は、当初は時間が短かったが、その後カラー放送となり、このあたりからテーマ音楽の時間も長くなる。作曲者にとって、極端に短い時間の場合「池辺晋一郎」も以前、大河ドラマのテーマ音楽に関して、「もう少し、長い時間が欲しい」とのコメントもあった。その後、時間も長くなり、作曲家にとっては、長い持ち時間を生かして、色々と工夫ができる。 リズムと音階などについての記事は興味深い。 ぶらあぼ の記事を参照 https://ebravo.jp/archives/122358 上記の記事では作曲家の兄を含めた二人の息子たちの写真があるが、父親の面影を顔写真から、忍べる雰囲気が漂っている。マグマ大使にも子どもが泣けるコードが入っているなど、人が喜ぶ感性を重視していた。深夜便の放送でも、亡父が生前息子の指揮?に関して、「どのようなコンサート?」だったのか感想を尋ねる部分があった。息子の方は、てっきり指揮あるいは奏者だったか?としての でき、 不出来などについての感想について、回答した。そうすると、父 直純は「聴衆に対してのでき 不出来。コンサートが楽しかったのか。そうでなかったのか?」を聞きたかった回答だった。それほど、本人は、聴衆に対しての反応を重視していた証にひとつとして話があった。 音楽、すなわち「音を楽しむ」 「日本のバーンスタイン」などに象徴されるように、生きていた印象と合点する。以上、旋律、動機、ことば と、少し離れた感想に終わりそうだが一区切りとしたい。 |

|||||||||||||

旋律、動機、コトバ 16(拍子とテンポ 日本の昔話などから) 2023年2月13日 アップ 旋律、動機、コトバ 16(拍子とテンポ 日本の昔話などから) 2023年2月13日 アップ コトバの流れから拍子とテンポについて記載をしたい。今回も例によって、ラジオ深夜便の2023年2月9日 の放送の中から、口承文芸学者 小澤俊夫 氏。指揮者 小沢征爾 氏の実兄。現在92歳だが、昔話と旋律などについての点を中心に記載する。昔晴らしを伝承する方法の一つとして昔は「いろりばた」があった。ラジオなどのメディアがないので、語る方法は伝承のみ。日本を含む海外でも録音媒体のない状況は同じ。伝承の場面では聴き手と語り手の両者がいるのは共通。語り手にはリズムなどがある。 昔話の伝承は文字としては残るが楽譜としては存在していない。リズム、音程の記録はあるか? リズムあるいは、スピードなどは、文字として記載ができるかもしれない。しかし楽譜のように音程までの記録が日本ではないと思う。(日本の仏教の「お経」には、休符、抑揚、などの記号があるが、これは後世につけられたものか?) 音楽あるいは音源としてのコトバとの関連を考えた場合。ことば自体は楽譜としての存在がない。録音媒体がないと当時の会話あるいは文字の記録で音程、休符、強弱、拍子などの記録が困難になる。その結果、当時の昔話は口述伝承になる。 口述伝承の大家である著者の視点から今回は記す。 文字としての本から語り口を語るとは違い、語るの視点。(昔話の再話= さいわがキーワード) 語りの中での旋律とテンポの中で、モーツァルトのk331第1楽章のピアノソナタの冒頭の主題、シューベルトの子守歌などが例にあった。生の声の魅力が根底にある。昔話で同じ場面の場合、同じコトバが繰り返すのは共通。音楽でも繰り返しがある場合と共通している。語りと拍子についての中で、ピアノソナタと子守歌の拍子あるいはリズムが類似。雰囲気はもちろん似ているが、日本の遊び「けん けん ぱ」「赤ちゃんを とんとん たたいて→ 落ち着かせる動作」と共通しているコメントがあった。 旋律などを書き写してみるとたしかに類似している。ピアノソナタは歌曲ではないので、歌詞がつかない。子守歌の方は、原曲はドイツ語の歌詞があるが日本語でも歌われていて、旋律の切れ目などを含めて、うまく和訳されていると思う。(このあたりは以前、旋律、動機、コトバなどに関連したポイントの一つにも共通する) ケン ケン パ についても雰囲気は似ている。 ところがこの時には、放送にふれることがなかったが、テンポも重要になると思う。ピアノソナタ、子守歌、けんけん ぱ では、いずれもゆっくりとしたテンポ。しかし けん けん ぱ のリズムがもっと速いテンポだった場合は雰囲気が異なる。類似した拍子に 3 3 7 拍子がある。日本の中ではネットで調べたら 大正10年 1921年の 発祥らしい。応援歌としては1921年だが、それ以前に使用されていた可能性もある。日本の農耕社会の伝承との関係などにも下記にブログに触れられている。 https://goonies.site/3292.html また、頭打ち、裏打ち、何拍子かは、民族によって決まっているらしい。休符をはさむのは共通している。 休符の有無、裏打ち、頭打ちで変わる。テンポによってもコトバのまとまりが異なる。 旋律、動機、コトバも、テンポを含めて考えることが必要と感じた。 |

|||||||||||||

| 旋律、動機、コトバ 17 「ファンファーレと音楽の切れ目の関係」 以前、ハイドンの交響曲と携帯電話の着信音の関係について、レビューした。 http://mistee01.blog118.fc2.com/blog-entry-1300.html ここでは、ハイドンが作曲していた交響曲の時代、エステルハージ侯、あるいは、パリやロンドンの聴衆に対しては、初演に近い交響曲を通して聴いていたこと。これにともない、曲を途中で聞き通せない。これに対して現代のわれわれは、色々なジャンルの曲が好きなところで再生できる環境にある。これにともない携帯電話の着信音は、途中で閉じられてしまうことが前提になる。ハイドンの交響曲を含むクラッシック音楽は、最後まで聴き通すことに対して着信音のジャンルはポピュラー音楽、歌謡曲などが適するのではないかと記載した。 NHKのラジオ深夜便は機会があれば聞いている。7月8日の未明の番組、「にっぽんの歌こころのうた 熱闘ブラバンアルプス甲子園」を聴取した。この放送は、高校野球の甲子園球場のブラスバンドの応援歌の特集番組だった。このジャンルについては私は余り詳しいことは分からない。対戦相手同士が、応援歌が重なってはいけないのが原則のようで、攻撃側のときのみに演奏すること。(それに対して、プロ野球では攻撃側でないとこも多少は演奏するかもしれないが)高校野球のブラスバンドのルーツは東京の6大学野球とのこと。私にとっては新しい知識を得た。 午前3時台は もともとにっぽんの歌がテーマになっているので、ブラスバンドの音楽としての話になる。もちろん、アナウンサーのコメントの間にファンファーレをふくむブラスバンドによる演奏が放送される。攻撃側なので攻めて行く側のチャンスがテーマとなることが多い。番組のエンディングはコンバットマートだった。 上記のブログの中で応援歌のルールについての記載がある。(以下 一部引用)「当時の応援スタイルは、ブラスバンドの伴奏で校歌や応援歌を歌い、拍手と声援で盛り上げる手法が主体でした。応援歌は数多くあり、そのひとつひとつに長々とした歌詞がついており、テンポは比較的ゆっくりとした行進曲調のものがほとんどでした」 それに対してこの応援歌を含むブラスバンドのファンファーレのスタイルに代わると、様々な曲が登場した。下記のホームページのように、アニメなどを含む様々なジャンルからのアレンジなどが販売されている。 https://www.universal-music.co.jp/braban-koshien/products/uicz-4642/ 私は、このCDを購入していないが、曲目からして原曲をもとに、様々なジャンルがある。収録の曲数などを考慮すると、1曲あたりの時間は比較的、短い。応援歌は攻撃側からスタートする。ピッチャーの投球練習などもこの間に多少は入るので、攻撃側から開始する応援歌は、一定時間、区切りの良い所まで演奏が終了すると考えられる。 しかし一方では、攻撃側の得点が負けていて、チャンスになった場合もある。しばしばあるのは、ヒットなどで走者が塁にでて、期待ができる打者が登場。チャンスとなった打者への応援歌が登場するケース。ここでたとえば No. 37 の狙い撃うち などが適するかもしれない。CDでは全曲がこの曲で収録されている。打者の攻撃がある程度、粘って打席が長い場合は全曲を通しての演奏になる可能性もある。長い場合は繰り返しが続くかもしれない。しかし攻撃が長い場合とは限らない。打者が登場し1球目で凡打に終わってしまうケースもある。その場合は、応援歌はすぐに中断されてしまう。これはあたかも携帯電話の着信音を途中で切るような雰囲気にも似ている。 過去の自分のレビューで着信音として採用されるジャンルとして記載をした。この時はポピュラー音楽などがその例の一つと記載した。このような応援歌などは、ある意味、途中で終了してしまうのが前提で編曲されていると思う。応援歌がベースになっているので、テーマとなる原曲はもちろんあるが、行進曲風の付点を伴うリズムなどが随所に登場するのは、甲子園とは限らないがブラスバンドではよく登場するのは共通した手法であると思う。曲が途中で中断することも前提で応援歌を編曲者が作曲していると思った。 |

|||||||||||||

旋律動機コトバ 18 旋律動機コトバ 18岡田 暁生 著 「音楽の聴き方」は興味深い記述が多い。日本の歌謡曲、ポピュラー音楽とクラシック、日本の雅楽などの対比もその一つになる。クラシック音楽の古典派からロマン派初期の音楽が作曲されたのは、1770年頃から1820年の最初の頃。今から約200年余りの前。日本では江戸時代の後半から終わり頃にあたる。当時は録音媒体がなかったので、どのような音楽が音として実際に存在していたのかは、正確には分からない可能性もある。音楽の聴き方は様々に考えるかもしれない。この著書の中で、聴き方の一つに「内なる図書館」のキーワードがある。 音楽の聴き方では、「内なる図書館」がキーワードの一つになっている。音楽だけではなく、芸術鑑賞の分野では波長があうことが必要になる。自分の感じている受信機の中に、あらかじめセットされていない周波数に対しては人は殆ど反応できない。新しい音楽の出会いとは、これまで知らなかった自分との出会いになる。これまでどうゆう音楽に囲まれてきたか。どのような価値観をそこから植え付けられてきたか。それについて、どういう体験から、どうゆうことを吹き込まれてきたか。一見、生理的とも見える「相性」は実は人の「内なる図書館」の履歴によって規定される。内なる図書館とは私たちがその中で育ってきた環境そのもの。 芸術談義における相性の問題は、時として多大の皮膚を傷つけるような摩擦を起こす、反対にぴったりあったときは、うれしくなる。たかだ相性。されど相性。相性の良し悪しは私たち一人ひとりのこれまでの実勢そのものに関わってくる問題ともいえる。 (タグとして 2024年3月5日とする) |

|||||||||||||

小澤征爾、武満徹の「音楽」 新潮社 の本の中に、ピアニストの演奏の仕方についての記載があった。ピアノのコンクールが典型的な一つだと思うが。ある聴衆の一人が、ピアノコンクールの演奏に関して、音色や解釈などを比較することがある。聴衆は同じ会場で、奏者は代わる代わる連続して同じ課題曲を弾く例を想定する。その場合、聴衆している場所やピアノはすべて同じ。このため、聞こえてくる音色は、演奏するピアニストのみの差になってくる。ピアニストの音の違いを聞きわけることが可能になる。 小澤征爾、武満徹の「音楽」 新潮社 の本の中に、ピアニストの演奏の仕方についての記載があった。ピアノのコンクールが典型的な一つだと思うが。ある聴衆の一人が、ピアノコンクールの演奏に関して、音色や解釈などを比較することがある。聴衆は同じ会場で、奏者は代わる代わる連続して同じ課題曲を弾く例を想定する。その場合、聴衆している場所やピアノはすべて同じ。このため、聞こえてくる音色は、演奏するピアニストのみの差になってくる。ピアニストの音の違いを聞きわけることが可能になる。海外を含めた著名なピアニストの音色を聞き分けたいこともある。この場合は、著名なピアニストはおそらく、同じ会場で同じピアノ、同じ曲を弾くことはまず考えられない。著名なピアニストは聴衆からチケット代を支払ってでも、会場に参列する。ピアニストの演奏が目玉だから、複数のピアニストは通常は余り、一緒には出場しない。曲目が同じ可能性があるかもしれない。しかし聴取する会場が異なるかもしれないし、聴取する人そのもの時間や体調なども変わっている。ピアンコンクールのように著名なピアニストの音色の変化を聞き分けることには、ある意味、制限があることが多い。 幸いにも、この本の中で著名なピアニストの2名の音色の変化についての体験談があった。 約50年前の出版なので、2名のピアニスト( R ゼルキン、M ポリーニ)は、まだ若い頃だった。ある会場で2名のピアニスト以外に、小澤征爾、武満徹を含む国内のピアニストなどを含めての会場。その会場では同じピアノを使用し同じ曲を2名が弾く。弾いた曲は武満徹が作曲した曲のひとつ。その場所に参列した聴衆は、まったく同じ条件、すなわち曲、ピアノ、演奏会場に差がない。それでも2名のピアニストの音色に大きな差があったという。今では贅沢な演奏会だと思うが、当時から著名な日本の指揮者と作曲家の2名が一緒に遭遇していたので、このような企画が実現したのではないかと思う。 (タグとして 2024年3月6日とする) |

|||||||||||||

| 旋律・動機・コトバ 21 指揮者と舞台監督 1 この著者(音楽)ではピアノの音色に関連して、小沢自身の過去の体験、指揮者としての考え方に触れられている。指揮者はスコアから聴衆へ演奏というライヴの会場で音として伝える役目がある。スコアと演奏との関連から昔の体験の話がある。まだ小澤自身が学生になる前の若い頃の東京にいたとき。学校の教諭から夏目漱石の「坊ちゃん」の読書感想文を提出する課題があった。感想文を文書で提出したのか口頭で発表したのかは不明だが。教諭は「書籍」としての小説を読むように指示があった。しかし小澤は一応、書籍は購入するものの、感想文の提出が面倒だった。たまたま都内の映画館で「坊ちゃん」を題材にした映画が上映されていた。仲間と一緒に、書籍を読む代わりに、映画を見れば、簡単に済むと思って鑑賞した。 感想文の発表のときに、教諭が小澤を指名する。教諭は小説の中の主人公の赤シャツについての人物像を質問する。赤シャツの柄とか主人公の身長とか。小沢を含む、複数の発表者にこれらの質問をしたところ、まったく同じ回答があった。教諭は不審に思い「映画を見たものは正直に挙手をしろ」という。すぐさま小沢を含む数人の生徒が挙手をした。これを受けて教諭が説教する。「映画は映像と音声で作られたもの。原作の本から監督がイメージして作りあげたもの。主人公の赤シャツの身長や柄などは監督が考えたもの。なぜ、原作の本を読むように指示したのか。それは文字としての文書から、各自がそれぞれのイメージでもって赤シャツの身長や柄などを考えることが大切だから」 (タグとして 2024年3月7日とする) |

|||||||||||||

| 旋律・動機・コトバ 22 指揮者と舞台監督 2 文字として存在するだけでは、読者は過去の知識、経験などをもとに、主人公や内容を自分なりに考えていく必要がある。この方法が読むことには大切なことにつながるエピソードだった。これを受けて、スコアと演奏家あるいは指揮者についての類似性があると思った。自筆楽譜あるいは印刷物としての出版物としてのスコアは存在する。スコアを現代人でも見ることは可能である。スコアはパート譜と異なり、曲の流れが全体としてわかる。しかしあくまで文字としての存在で、音としては存在していない。作曲家は演奏されることを想定してスコアを書くが、聴衆は演奏を通して初めて、曲を音として知り、その面白さがわかる。交響曲の場合の例では指揮者は奏者が一人、あるいは複数いるのか。どの楽器の種類(古楽器、モダン楽器の違いなど)、各パートの奏者数、ステージでの配置などの環境的な配慮。スコアに書いてある指示をどこまで細かく、あるいは場合によっては省略しながら、テンポや楽器の音色を変えていく。環境面や演奏する方法などを含めて聴衆に聞こえるように伝える役目もある。 指揮者はある意味、映画、舞台監督とも同じような立場にある。映画はほぼ永久的に記録、再現ができる。これはCDやDVDでも同じ。ところがライヴの演奏会場と録音ができない舞台ではどうか。これらは記録ができないのである意味、一発勝負となる。ライヴならではの緊張感が目玉となる。ライヴをとるのか、CDやDVDのどちらをとるのかは、聴衆の各自の考え方、TPOによる影響など様々なパターンがあり一概に決められない。いずれにしても指揮者と監督とは、共通した面があると考える。指揮者はスコアからの演出。舞台監督は原作あるいは台本からの演出。指揮者も舞台監督も参列者へ視覚を含めた情報を提供する役目があるからだ。 (タグとして 2024年3月8日とする) |

|||||||||||||

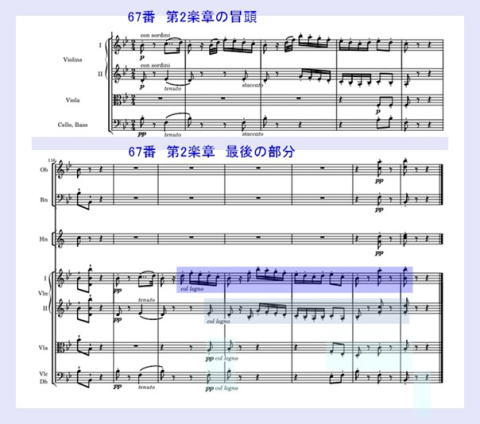

ハイドン 67番 第2楽章の最後の部分に弦楽器の奏法でコル・レーニョ・デラルコ=弓の反対側の木の部分で叩くこと の箇所がある。指揮者がこの奏法を記述している。この奏法をどのように指揮者が指示するのか? p の指示ではあるが、指示通りに p で演奏すると弦の弓で弾くことよりも、どうしても音量が小さいので聞こえにくい。(第2楽章の冒頭は第1vn.が主題を演奏するが p の指定。しかも弱音器を最初からつけている)コル・レーニョ・デラルコの指示の部分は聞こえにくくても、音量を抑えて奏者に指揮者は指示をするのか? さらに音量を抑えるために、弦の奏者を最大の人数から奏者の数を減らすのか? 弓をどの部分の位置を使用して音色や音量を調整するのか? これらひとつをとってみても指揮者の判断にゆだねられる。 交響曲を単にスコアを見ないで聞き流している場合、この指示の箇所は余り目立たない。弱奏が多く比較的長い第2楽章の最後の部分。次の第3楽章に備えて「ようやく終わりになりそうだ」と思う安心感あるいは安堵感などが入る可能性もあり、目立たない部分の一つにもなりがち。 しかしスコアを見ると、意外な仕掛けがある部分の一つになる。約104曲ある交響曲の中でも普段は後期の92番あたりからの演奏の機会が多い。No.67などは演奏の機会も少ない。日頃、聞く機会も少ないため、演奏家の違いによる比較も余りない。それでもスコアという印刷物を通して、作曲家のイメージを我々は、少しでも知ることができる。最低限スコアを読むためには、和音、イタリア語などの音楽用語は最低限でも、理解をしないと判断が難しい。音楽は国境を越えた言語といわれることがある。しかし少なくともハイドンの交響曲を理解するには、最低限のことばを含めた知識が必要となると例の一つの箇所と感じる。 (タグとして 2024年3月9日とする) No.67の交響曲 クランプのレビューにも再掲する |

|||||||||||||

旋律・動機・コトバ 23 旋律・動機・コトバ 23 岡田暁生著 「音楽の聴き方」には興味深い記述が多い。日本の歌謡曲、ポピュラー音楽とクラシック、日本の雅楽などの対比もその一つになる。クラシック音楽の古典派からロマン派初期の音楽が作曲されたのは、1770年頃から1820年の最初の頃。今から約200年余りの前。日本では江戸時代の後半から終わり頃にあたる。当時は録音媒体がなかったので、どのような音楽が音として実際に存在していたのかは、正確には分からない可能性もある。音楽の聴き方は様々に考えるかもしれない。この著書の中で、聴き方の一つに「内なる図書館」のキーワードがある。 有名なベートーベンの第5交響曲 日本では「運命」の副題としても知られている。恐らく大半の人はこの動機の冒頭は知っていると思う。学校の音楽の時間でのクラシック音楽の有名な曲の一つとしても知られている。学校の授業以外に、テレビやCMなどの音としても知られている。その冒頭の動機は下記の通り。交響曲としては、全ての楽器が音程は異なるが、1オクターブなど離れているが、動機としては全て同じ音を鳴らす。意外に知られていないかもしれないが、この楽章の主題の一部ではあるが、冒頭の部分はこの後に登場する動機の序奏に近い役割。冒頭の動機は主題の一つではある。第1楽章全体が、この冒頭の動機やこの後に登場する動機の主題とも相まって形を作る。 (タグとして2024年3月13日とする。) |

|||||||||||||

旋律・動機・コトバ 24 旋律・動機・コトバ 24 クラッシック音楽、特に交響曲などの長い曲については、聴き方に一定の基準があると思う。その基準のひとつに聞き方の順番と切れ目のないという法則があるからだ。ベートーベンの登場する前の1780年頃までは、交響曲は一部の宮廷の中で演奏される機会が多かった。 交響曲の父と今ではされているハイドン(1732生~1807歿)は100曲以上の交響曲を作曲した。しかし1780年頃までは、現代のサラリーマンのように、会社員だった。(会社員といっても就任当初から管理者だったが) 作曲した交響曲は社内のエステルハージ侯爵の中での演奏が主になっていた。それでも一部の手書きの筆写譜など貴族の間で流通していた。しかし印刷物としての出版はまだ余り数がなかった。銅板印刷などで出版も少しずつではある流通はしていたようだ。しかし材料となる紙も高価だった。欧州では識字率も低いこともあって、印刷物として庶民は見ることが難しい。その分、一部の裕福な貴族が所有する手書きの筆写譜は、ある意味ステータスのような価値をもっていた。 1780年頃からハイドンは出版社と契約し、印刷楽譜としてその交響曲が少しずつ知られてくる。オーストリアからフランス、イギリスなど他の国にも楽譜と共に、演奏される機会が増えていく。また宮廷という貴族を中心とした限られた人々だけでなく、少しずつではあるが音楽に興味のある市民にも知られていく。 (タグとして2024年3月14日とする。) |

|||||||||||||

旋律・動機・コトバ 25 旋律・動機・コトバ 25ところで1780年頃までの西洋音楽は、交響曲は主に演奏される機会はあった。しかし当時はイタリアなどが代表とされるように声楽を含めたオペラなどがメインとなっていた。奏者の少ない室内楽は、宮廷内の少人数で限られた人だけの作曲が多かった。 交響曲の歴史を調べてみると、複数の楽章を伴った器楽のみで演奏する交響曲は少しずつ広がっていた。しかし多楽章とは言え演奏の中で各楽章が初めから通して演奏されることは余りなかった。典型的な例の一つとして、モーツァルトの生きていた演奏会のプログラムで4楽章の交響曲の演奏がある。演奏会の開始直後に、最初の3楽章が通して演奏された。しかしその後に続く曲は、同じ作曲家、あるいは他の作曲家の声楽曲、協奏曲、合唱などが入ってくる。最後の締めくくりに、御開きのような位置づけで、最初の交響曲の最後の楽章が終わるプログラムがある。 コンサートでは交響曲の中心とはならなかった。交響曲は、絵画で例えると絵画の中の外側にある額縁のイメージの一つとされていた。交響曲は通して聴く存在ではなかった。絵画の額縁の役割のように、ある意味、オペラや声楽曲よりも低い位置づけになっていた。 (タグとして2024年3月15 日とする。) 2024年3月17日 追記。 画像ファイルを追加。 |

|||||||||||||

| 旋律・動機・コトバ 26 ところで1780年頃までの西洋音楽は、交響曲は主に演奏される機会はあった。しかし当時はイタリアなどが代表とされるように声楽を含めたオペラなどがメインとなっていた。奏者の少ない室内楽は、宮廷内の少人数で限られた人だけの作曲が多かった。 交響曲の歴史を調べてみると、複数の楽章を伴った器楽のみで演奏する交響曲は少しずつ広がっていた。しかし多楽章とは言え演奏の中で各楽章が初めから通して演奏されることは余りなかった。典型的な例の一つとして、モーツァルトの生きていた演奏会のプログラムで4楽章の交響曲の演奏がある。演奏会の開始直後に、最初の3楽章が通して演奏された。しかしその後に続く曲は、同じ作曲家、あるいは他の作曲家の声楽曲、協奏曲、合唱などが入ってくる。最後の締めくくりに、御開きのような位置づけで、最初の交響曲の最後の楽章が終わるプログラムがある。 コンサートでは交響曲の中心とはならなかった。交響曲は、絵画で例えると絵画の中の外側にある額縁のイメージの一つとされていた。交響曲は通して聴く存在ではなかった。絵画の額縁の役割のように、ある意味、オペラや声楽曲よりも低い位置づけになっていた。 (タグとして2024年3月17 日とする。) 2024年3月17日 画像ファイルを追加 |

|||||||||||||

| 旋律・動機・コトバ 27 通して聴くというのは、音に対する考え方あるいは、価値観にも関係する。過去の固定電話は、着信音が変えられないので、出先などの電話は同じ種類の音だった。しかし携帯電話などが普及すると、着信音が各自の好みで設定できる。外線から内線へ切り替えている保留の音も電話の設定で変えられる。着信音や保留音は所詮、途中で切られてしまうルールがある。 クラッシック音楽の旋律がこれに当てはまるか? 昔から知られているポピュラーな曲(ベートーベンのピアノの小品「エリーゼのために」 ビバルディ 四季の中のワンフレーズ など)を私は思いつく。しかし他のジャンルの曲と比較すると着信音しては使用されていないと考える。その理由は、途中で切断されるためと思うからだ。着信音や保留音は、所詮切られてしまうルールの雰囲気にあった曲が適している。裏を返せばクラッシックの交響曲のように、最後まで通して聴く旋律は適さない。 タグとして2024年3月17日とする。) |

|||||||||||||

| 旋律・動機・コトバ 28 音楽は国境を越えた言語という、昔?からのことわざがある。ことばの異なる外国人が演奏しても、日本人にはその「音楽」という共通な言語として理解ができるか? この音が共通な言語としてたとえられるのか? しかし音楽を共通するルールとして聴き方があると思う。 またベートーベンの第5交響曲の話に戻る。有名な冒頭の動機。この聴き方をどのように、人は聴きとるのか? 恐らく黄色い枠のような4分音符3つとその後のフェルマータの表示になる長い旋律で音としての塊をイメージする。仮に、4分音符の一部を区切って、二つの動機をイメージしたら? ややこしくて、混乱するばかりになってしまう。黄色い枠の1つのイメージの2つが続くことになる。短い動機が2回の繰り返しがある第1楽章は、この動機を中心に展開されていく。動機自体は歌うような旋律とは無縁。一般的にはテンポがゆっくりで切れ目が少なく、流れ行くような長い旋律が、謡うようにイメージをされるであろう。 それに対してベートーベンのこの動機は、テンポが速く短く刻むような短い単位となっている。この動機をもとに、展開された第1楽章。冒頭から黄色い枠を誰もがイメージしてこの楽章をイメージする。ソナタ形式では第1主題と第2主題の2つが提示部で登場する。得てして第1主題と第2主題が、調性、テンポ、旋律などが異なることもある。しかしこの楽章では第1主題は、はっきりしない。あたかも第1楽章は単一の第1主題で終始する。 さらに加えて、第3楽章の冒頭の主題は、第1楽章の動機に類似し、リズムを変えているもの。第3~第4楽章の切れ目のブリッジの部分で、第3楽章の冒頭の主題が一部、回帰する。交響曲を通して聴いてみると、あたかも第1楽章の動機を中心に、展開していると恐らく誰もがイメージする。楽章の間を切れ目なく通して聴くこと。第3楽章と第4楽章の間にブリッジのように、第3楽章の動機が回帰してくる手法。Finalの最後の締めくくりは大きな音量で長調の明るい調性も加わり、ハッピーエンドのような雰囲気で終わる。多くの人は、この交響曲を最後まで「通して」演奏することに満足する。 (タグとして2024年3月18日とする。) |

|||||||||||||

| 旋律・動機・コトバ 29 以上、主に切れ面のない音楽の観点からクラッシック音楽の位置付けについて記載をしてきた。NHKだけに限らず民放を含めてラジオを聴取する機会も多い。日本の良く聞かれる歌謡曲はリクエストに上がり、しばしば聞く機会も多い。しかし最初の部分までの放送で曲が途切れるケースも多い。自分の好みにある歌手あるいは作詞、作曲家であれば、出だしだけでなく最後まで通して視聴あるいは聴取する機会もある。 しかし多くに人々にとっては、聞き方も様々。歌手や作詞・作曲家も人によって興味は好みが違う。個人の記憶の範囲もある程度、限られるだろう。好みの歌などを最後まで聞く機会がないことも余りない。合わせて最後まで好みの歌を記憶することにも限界がある。また歌手が表に出ていることが多く、背後にありがちな作詞・作曲家は余り目立つ存在とは言い難い。歌手の「美空ひばり」が歌ってヒットした「川のながれのように」この歌をテレビで見るなりラジオで聞く機会があるだろう。この歌の作詞・作曲家は誰か? 回答できる人が少ないと思う。 かつて、民放の歌謡曲のコンテストのような番組で最後まで間違えなく唄ったら優勝あるいは、賞金がでる番組もあった。歌謡曲は作詞・作曲家と切り離されているイメージも多い。(自作自演のシンガーソングライターは別になるが)このような事情などから歌謡曲は一般に、最後まで聞きとおす曲には適さない可能性があると思う。その分、携帯電話の着信音のように、途中で切られてもある程度、構わない歌の一つだと私は思う。 (タグとして2024年3月19日とする。) |

|||||||||||||

| 旋律・動機・コトバ 30 音楽の聴き方の中で「内なる図書館」、あるいは 「波長の合う受信機」の用語が出てくる。どちらも同じような意味でジャンルを問わない音楽の中で自分に波長の合う音楽のたとえとしての用語になる。この説明の中で日本の雅楽や現代音楽が分かり難いなどの話もある。聴き方に関しては、人間の五感の中の聴覚がメインとなる。ライヴでは視覚を含めた、人間の五感が入ってくる。五感を含めて、この用語の成り立ちを考えると複雑になると思う。このため、聴覚を中心としたこの用語について考えて見たい。 人間は生まれてから最初は視覚からの情報が少なく、聴覚の方が入りやすいと考える。実際、誕生直後はよく見えない。聴覚からの情報は、誕生直後は言語を含めた社会的な情報は、誰もが入らない。ある意味、どのような母国語の環境であっても、誰しも同じような情報で処理をされていると思う。しかしながら人間は、社会関係の中で育てられていくので、周囲の人からの関わりが誕生直後から入ってくる。この情報の入り方は様々かもしれないが、言語を伴うことも多い。赤ちゃんをあやす時も、体を動かしながらも 目を見つめながらコトバをかけることもその一面となる。 絵本の読み聞かせも視覚からの情報もあるが、聴覚からの情報もはいる。聴覚の情報の処理の仕方はどのようにされるのか? (タグとして2024年3月20日とする。) |

|||||||||||||

| 旋律・動機・コトバ 31 聴覚を論じる中で調性に関しては外せない。たまたま以下のサイトでハイドンの交響曲 No.67の第1楽章の例があった。 PTNA ピアノ 弾く、聴く、学ぶ 耳をひらく グローバル時代 聴力。 第4章。 推察力&発想力 https://www.piano.or.jp/report/04ess/livereport/2017/07/24_23287.html 上記の部分ではどこまで遠くへ転調するか? 展開部はどの調性から開始し、最も遠隔長はどれかを記入するテストのようなものだった。私は調性のことは詳しく分からない。ハイドンの作品の多くは、中期以降に疑似再現を含む、様々な調性が展開されている。この第1楽章も同様に、恐らく主調の F‐dur が展開部では激しく転調していく作品だと思う。パリセット以降は、分かりやすいさがかなり目立ってくるので、展開部での激しい転調は控え目になっている。しかしオペラ時代のNo.67は、弦楽器特殊な奏法以外に、第1楽章は転調が多い作品の一つだと思う。このためこの作品が登場したのではないか。ハイドンとベートーベンの比較ではあるが、ピアノソナタ、交響曲を含めて、No.67を含む作品は全てF‐dur であるので比較がしやすい。ちなみにこのシリーズの中で最後の6番目はベートーベンの第6交響曲だった。 (タグとして2024年3月21日とする。) |

|||||||||||||

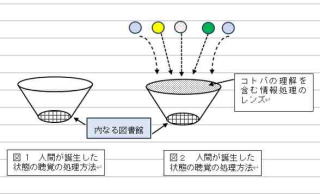

旋律・動機・コトバ 32 聴覚の処理が人間の発達と関連してどのように例えてよいのか。自分なりの一つの方法として、下記の図1のような2つの処理方法を思いついた。まず図1は人間が誕生した直後の状態。一方、図2は人間が成長していく状態。聴覚としての情報が上から入ってくる。図2の部分の上にはレンズがある。このレンズは、言語を含む聴覚の情報処理をする入口の部分。図1の誕生直後は、このレンズは未経験で学習をしていない。このためレンズは透明。 聴覚の処理が人間の発達と関連してどのように例えてよいのか。自分なりの一つの方法として、下記の図1のような2つの処理方法を思いついた。まず図1は人間が誕生した直後の状態。一方、図2は人間が成長していく状態。聴覚としての情報が上から入ってくる。図2の部分の上にはレンズがある。このレンズは、言語を含む聴覚の情報処理をする入口の部分。図1の誕生直後は、このレンズは未経験で学習をしていない。このためレンズは透明。それに対して、図2は情報処理のレンズに変わる。成長とともに、人は五感を含む様々な経験が入る。経験の中にはコトバを含む学習もそのひとつ。聴覚に対しての情報処理の仕方についても司る。母国語の言語理解の方法は大きなポイントとなる。音を母国語として結び付けるための機能にもなる。 レンズの下にはフィルターがある。フィルターは情報処理をする部分。最終的に情報の大半は、音は消えて下に流れていく。しかしその一部は時間の経過とともに、フィルターの部分にデータ処理の機能として残る。このフィルターが「内なる図書館」あるいは「波長合わせの受信機」の役目を持つ。 (タグとして2024年3月22日とする。) |

|||||||||||||

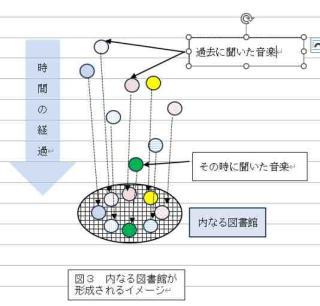

旋律・動機・コトバ 33 旋律・動機・コトバ 33内なる図書館は、言語などの処理を含むレンズを通して機能する。音楽はコトバのない言語とあるが、私はこれには異論をもつ。確かに音としての音楽をとらえた場合、上から流れてくる聴覚の音源はレンズの上では同じかもしれない。しかし内なる図書館は、レンズと通して、フィルターの中での情報処理をした上での各自の考え方に影響される。 また、聴覚から入ってくる情報は、時間によっても影響を受ける。音は一瞬で消えてしまうが、内なる図書館の中では、何らかのシステム?により、記憶の中にとどまる。過去に聞いたデータもあれば、つい最近まで聞いたデータなど様々ンなものが存在する。各データは各自の考え方により違うことも多いと推定される。人間の記憶力はある程度、一定の限度があるかもしれない。このシステムは時間や加齢、考え方などにより変化していくこともあろう。(図3を参照) (タグとして2024年3月23日とする。) |

|||||||||||||

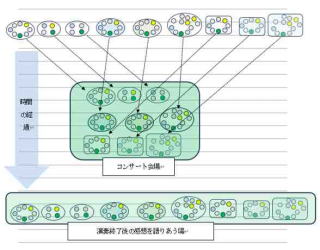

旋律・動機・コトバ 34 内なる図書館とライヴとの関連を考えてみる。ライヴは聴覚以外の五感も入るが、ここでは五感を敢えて触れずに聴覚のみで例えてみる。ライヴに参加する人々の中では内なる図書館は様々にある。クラッシックのコンサートなら、儀礼上の付き合いでない限り、当日の演奏に興味が集中する。図書館の大きさ、フィルターのそれぞれの中身などは様々。しかしクラッシックのコンサートでは、チケット料金を払っての参加が前提となるので、大半の人はこの中には共通点がある。それは、例えば当日演奏される曲について。当日演奏する演奏者の過去の演奏など。曲目については、他の奏者のライヴあるいはCDなどに入っているフィルターの中のデータを持っている。このデータの一部は、参加者には共通することがあるかもしれない。 ライヴ会場では、この共通するデータは限られた場所と時間ではあるが、共有することになる。しかし演奏会が終了すると時間ともに音が消えていく。ライヴが終わり、コンサートが終わった直後は、この共通したデータ(緑色)を持っているとき。各参加者が、ライヴ会場の周囲の緑色の枠とともに交わることとなる。あたかも、演奏直後、コンサート会場に帰りながらの一時であるが、緑色の共通した内なる図書館のイメージを共有し、語り合う場にもなる。 (タグとして2024年3月24日とする。) |

|||||||||||||

| 35.ライヴと残響との関係について 雑感 縁あって久々、クラッシックの演奏会のライヴに参加した。ハイドンを中心としたCDのレビューは適宜、追加と更新などをしているが、演奏会などのライヴについてのレビューは殆どない。地方都市に住んでいることもあり、参加する機会は殆どないのが主な理由。それでもYoutubeなどのライヴ映像などは、ネットから視聴できるので少しは雰囲気を味わうことができる。Youtubeなどは好きなときに、好きな場所でこの映像を見られる。このため、ある意味、視聴者側の都合による影響が大きい。以前のレビュー 「旋律、動機、ことば 34」中で、内なる図書館に関連した ライヴについて記載をした。(以下のサイト) http://mistee01.blog118.fc2.com/blog-entry-1735.html Youtubeは、コンサート会場とは異なり、視聴者が自分の都合に合わせることができる。体調の悪いとき、忙しいときなどは恐らくYoutubeの出番は余りないと思う。それに対してコンサート会場に行くライヴとなると大きく異なる。演奏会は、かなり以前から既にスケジュールは決まっている。チケットなりを事前に購入し、参加者側は当日に合わせて、都合を付けたり、体調を整える必要がある。事前の準備も必要となる。参加するに当たっても事前に会場の下見(例えばアクセス方法など)も必要。当日の演奏会場でも、拍手以外は原則、音を立てるわけにはいかない。このためある意味、緊張感も含めてライヴに接することになる。Youtubeは五感からでは視覚と聴覚からしか入らない。視覚、聴覚は、複数の音響機器などから編集されたものになる。収録する編集者、収録場所(演奏者の近くか、あるいは遠い位置か)、マイクの種類や本数などによる影響も受ける。短絡的なたとえかもしれないが、Youtubeの情報はある意味、加工された情報に過ぎない。 ライヴは時間の経過が瞬時で終わり、Youtubeと異なり繰り返しの再生ができない。演奏者と参加者との緊張感を含めた一体感が伴う。(参加者から音を立てないのはこの一つにも相当する)視覚と聴覚以外に、嗅覚、触覚、味覚などの五感も、少しは関与するかもしれない。もっとも、視覚、聴覚以外については、クラッシックの演奏会では、かなり外れた感覚になると思うが。 視覚と聴覚は、演奏者と参加者との間に関連がある。内なる図書館を持つ参加者は、演奏される曲からの情報を過去あるいは、その場から入ってくる情報をもとに感動を味わる。味わい方は、ある意味各自が異なる。 今回は、ピアノとvn.のリサイタルで、小さなホールでの参加だった。かなり演奏者と近い位置(約5m)の場所だったので、2名の演奏者をすぐそばで見ることができた。演奏曲目は19世紀以降の作曲家ばかりだった。ピアノのvn.のそれぞれの独奏。あるいは、vn.ソナタの2名の演奏だったので、どちらの楽器についてのモダン楽器特有の雰囲気も堪能できた。(ただしvn.はストラデヴィリウスだった) 小ホールは最大収納人数が150名程度、その内、今回は主催者の都合で70名程度に客席を減らしていた。客席がある意味、間隔が少し空いた配置。また演奏者の場所もステージ正面から、やや観客側に前に出ている(中央付近に少し近い)位置だった。私の座った場所がよかったのかあるいは元々、音響が良いのか、音にかなり残響のあるような艶があった。このホールは公式資料によると、500HZで1.4秒のデータとなっている。過去に1000席以上の大きなホールでオーケストラの演奏を客席からやや遠い位置からライヴで聴いた体験と比べてみる。この時、残響は余り感じられなく、音源は遠く感じた。それに対して今回は小ホールで距離が短いことから、かなりの細かい音が聞こえた。ピアノはもともとvn.と比べると音量は大きい。(実際、反響板はかなり上がっていた)しかし小ホールならではの音量の差の違いはよくわかる。フォルテピアノでなくモダン楽器だが、やはり小ホールが適すると感じる。 かなり以前だがNHKホールのこけら落としの一環で M ポリーニの独奏演奏会を思い出した。約2000人?以上の客席のあるかなり大きなホールでピアノの独奏などが、全ての客席まで、細かく音が届いていたのか疑問に思う。 一方、vn.の独奏は、このような大ホールでは難しいと思う。小ホールでも、モダン楽器でさえ、音量の差を味わいにはライヴならではの醍醐味があると思う。アントニーニの演奏のレビューで fg.のキー音について記載を何度かしてきた。演奏される音以外に奏者からも音が発生する。その一つが、奏者自体から発生するキー音。アントニーニは古楽器の使用とは言え、確かfg.も4~5のキーの数が記載されていた。fg.の音程はもともと低い。一方、キー音は高いのでfg.のsoloの部分は特に目立つ。 楽器以外の音色はキー音だけではなく奏者からも発生する。ピアノの場合は、反響板を経由して打鍵する音がメインとなろう。それ以外に奏者がピアノを指でキーが直接当たる音が発生することもある。しかし一般的には、この音を出さないように奏者は心がけていると思う。唸り声なども(昔のG グールド)もかつては収録されていたかもしれないが。現在の録音では余り聴いた覚えはない。足で踏むペダルの音、椅子の上で体を動かす音なども含まれる。しかし頻繁ではなく、ライヴでも音としては余り聴こえないと思う。 vn.の音は主に弦の下側にあるf孔から発生する。特殊な奏法を含めて、色々な音色を出すことができる。弱音器を弦につけていなかったと思うが。あたかも弱音器を付けたような、小さな音量でやや「くすんだ」音色もよくわかる。 下記のサイトに、vn.のf孔を塞いでも、音色の変化がなかった記述があるのも興味深い。 https://www.sasakivn.com/werkstatt/qa/floch.htm 管楽器の楽器以外の音色としてキー音を記載した。vn.の場合はどうか? YoutubeやCDのvn.の独奏曲を聴いてみると、僅かだがvn.自体の音以外も入っているようだ。CDではどの部分から出ているのか分からない。Youtubeは映像があるが、CDほど音源がよくない場合もあり分かり難い。しかし今回、演奏者自身の息使いをする音までがよくわかった。CDやYoutubeでもvn.の独奏する場面でも、多少は息づかいをする音が分かる。ライヴだと息づかいの音に合わせて、呼吸の区切りに合わせて演奏するのが体験できる。アーノンクールの著作「古楽とは何か」の中で、バロックvn.の奏法について記載があった。下げ弓は力が入るので大きな音が出やすい。それに対して上げ弓は大きな音が出にくい。これを利用して、vn.の楽譜には、上げ弓、下げ弓の違いが記載されている。オケの奏者は、当然のごとく、指揮者の指示にも応じながら統一して、この弓を動かしている。しかしYoutubeの小さなホールでも奏者の息づかいまでは聞こえにくい。奏者の息づかいの音は、vn.の発生する位置とも関係がある。主に発生するf穴と奏者が出す息の音とはかなり近い。息づかいの音はかなりvn.の場合、大きく聞こえると思う。たまたま私の座っている位置がよかったのかもしれない。 最後に、奏者の譜面にめくり方について。ピアノの鍵盤の上とvn.の奏者の前には、それぞれ譜面台があった。ピアノの奏者はタブレットを使用して、紙ではなくタブレットの画面で演奏をしていた。vn.も一部の曲目でもタブレットを使用。最近、私はコンサート会場に行く機会がなかったので、びっくりした。たとえば昔のピアノの譜面台のサイズはかなり大きく、隣に譜面をめくる人が座っていた。しかしタブレットを使用すれば、この人は不要となる。 どのように操作をするのは演奏開始前から興味を持っていた。その後ネットで検索すると、足元にタブレットフットペダルだったことが分かった。vn.奏者は右足で操作。ピアノ奏者はペダルの左側に置いて操作をしていた。vn.は足を使うことは殆どない。一方、ピアノは演奏する箇所によってはペダルが複数あるので、左足を使う頻度も多い。どのタイミングで操作をしているのか? 19世紀以降の曲なので、ピアノの音域も広く時には右手と左手が交差する箇所も多い。奏者で近い位置でみるのは私は奏者の表情よりも、交差の箇所を見たい。このためホールの上手(正面に向かって左側)に座った。距離が近いこともありこのシーンもよくわかった。 (タグとして2024年12月18日とする。) |

|||||||||||||

| 旋律・動機・コトバ36 聴覚と視覚の関係 1 旋律、動機、コトバなどに関連して、ライヴと聴覚からの情報などについて色々と興味を持っていた。その中で最近、以下の著作を借りてきて読んでみた感想。今回は聴覚と視覚の関係について、下記の2つの著作を元に、自分なりに整理してみた。 ・石合力著「響きをみがく 音響設計家 豊田泰久の仕事」 朝日新聞出版 2021年 ・豊田泰久他「コンサートホール×オーケストラ 理想の響きを求めて」 (株)サルテスパブリッシング 2024年2月 上記の2冊は、一部は重複に近い記述もあるが。「響きをみがく」の方は、豊田泰久の人物としての時系列を中心に執筆しているスタイル。「コンサート‥‥」の方は、対談形式だが、音響設計を含めて、建築、演奏などの関連性なども含めた記述。私は、音響学の知識は初心者なので、改めて色々と新しい知識をこの著作で知った。 まずは、残響のいうコトバのマジック。大阪・ザ・シンホニーホールの「残響2秒」の言い出したことが原因の一つにあるとのこと。多目的ホールを発注する地方自治体が残響を目標として評価しやすい。それに対してサントリーホールは、残響ということば自体は最初から登場しなかったのとは対照的。 ホールを建設するに当たり、施工を依頼主する場合は、何らの仕様書を提示する必要がある。過去から最近にかけて新設されるホールの施工を依頼する側は、地方自治体がメインになることが多い。自治体が依頼する場合、大きな金額となるため、設計から施工までを入札なりコンペで行うことになる。その際には、依頼側としては何らかなお仕様を提示する必要がある。残響時間を単に数字として明記すれば比較的、ある意味、明確な基準となりやすい。 このため残響時間のコトバが独り歩きをし始める。残響時間はホールの規模によって適正な長さが違うこと。箱が大きくなれば、同じように日々変えようとし思ったら物理的な残響時間は長くなる。サントリーの方から「残響時間というのはウイスキーのアルコール度数みたいなもの。クオリティが良くなきゃだめで、数字では表せない」の表現にはびっくりした。 Tag : 旋律・動機・コトバ 残響 豊田 ブログ記述 2025年2月9日 |

|||||||||||||

| 旋律・動機・コトバ37 聴覚と視覚の関係 2 ホールの音響特性に関して、単に残響時間だけでないことは「その1」に記載をした。このクオリティを目指すためには、音がリッチであるとともに明瞭であること。両方が備わっていること。豊かだけど全部が聞こえること。この2冊の著作だけとは限らないが、オーケストラの実際の演奏をホールで聴いた時、恐らく大半の人はtuittiの大音量に圧倒される。確かに大音量は恐らく誰もが大きなインパクトを持つと思う。Tuittiの箇所では大音量は低音から高音までの音域がある。 一方、ライヴの生演奏は五感が関わる。カラヤン時代のベルリンフィルの低音のすごい音。あらゆる音は全方向に広がるが、聴き手の方に来るときに、下からの反射音が下から来ること。カラヤンは「音は壁にあたって下に落ちる」の表現にも通じる。コントラバスの配置の中で、奏者の背面に壁面があると低音が強くなる。逆にコントラバスを2列に並べて、奏者の配置を狭く(舞台に向かって縦に広げる)とると低音が響かないなど。ライヴでは低音は床から来るような可能性があるかも。 サントリーホールができるまで、日本では多目的ホールが大半でステージの額縁の向こう側にオーケストラなどが位置する。ステージ上のオケの周りは音響反射板がなかったら音は拡散し、ぶら下がっている幕にも音が吸収される。このため音響反射板が使用されている。サントリーホールの場合は、ホール全体として音響を考えると、本当は天井がもっと高くてもよい。それでもステージ上の演奏者にとっては高すぎる。部分的にステージ上に音をかえしているために使用される。東京文化会館はオペラには最適。コンサートでは音響反射板をステージに置くが‥。 Tag : 旋律・動機・コトバ 残響 豊田 ブログ記述 2025年2月10日 |

|||||||||||||

| 旋律・動機・コトバ38 聴覚と視覚の関係 3 過去に建設されたホールは、舞台の背後に観客席がないシューボックスが多かった。ホールは外部との音を遮断する中、奏者の音を観客席まで良い音を届ける必要がある。「良い音」と端的に明記しているが、これには様々な要因がある。演奏される曲やジャンル。クラシック音楽の様に生の音を中心にするのか。ポピュラーコンサートの類の様に、電子音響を介するのか。講演会の様に人間の声を拡声器などで聴衆に流すのか。多目的ホールの場合、これらの要件を満たすために、ある程度の妥協点を見出すことになる。サントリーホールのように、主に大編成のオーケストラを聴く場合は、主にオケの生の音を中心に考えるかもしれない。 しかし時には、人の声以外にマイクなどを使用する可能性も考えられる。たとえば、曲の合間などに、曲目解説を指揮者あるいは、主催者、関係者などがマイクを使う場合。オーケストラの生の音の設計を合わせてみると、マイクを使って音声を流す場合は、残響時間が長い分、聞こえ難い可能性もある。私はこの分野について詳しいことは分からない点が多いが、ある意味マイクで調整できるかと思っている。(すなわちマイクなどの音響機器の調整等により、会場の音響システムにより残響が少ない方法を取る) 2つの著作の中で、主に主人公の豊田泰久(以下、敢えて敬称は省略させていただく)の考え方について。ホールという閉鎖的な空間で聴衆が聴く場合、外部からの遮音は必須となる。Tuittiの大音量の中で、しばしば豊田がテーマとしている点の一つに、「音のリッチ=豊かさ」がある。豊かさの中には、tuittiの大音量でも各パートが隅々に聞こえていること。大音量ととともに隅々に聞こえること。 単純に考えると相反することにも解釈できる。新しいホールが完成したときに、豊田が一番緊張するのは、最初のリハーサルだという。ホールの開設後、特に日本のオケはこのホールでの演奏に慣れなかった記載も多い。サントリーホールの完成前で、かねてから音響的には評判の良い、東京文化会館の大ホールと比較される。過去にこの東京文化会館のホールに慣れていた奏者は、自分の発生する音や周囲の奏者の音が比較的、やや遅れて?返ってくることに慣れていた。それに対してサントリーホールは、このおあたりが大きく異なる。一方シューボックスは、観客に向けては一方向だけなので、観客から見られている場合も、片側を中心に意識をすればよい。それに対してとヴィンヤードという形状では舞台の後ろ側にも観客がいる。どうしても各奏者が発生する音量が大きくなりがちなこと。豊田は音量を落とすように指示をするが、指揮者あるいは奏者がそれに対して指示を聞き入れなかったこと。 一方、海外のオケでヴィンヤードのホールに慣れているオケは、最初からこの特徴を知っていること。このためサントリーホールでの演奏もそれほど難しくなかったこと。当初は、このホールに慣れていなかった日本のオケのある奏者が、最近はこのホールの良さが分かってきた感想を豊田に知らせる。「何か音響のシステムを変えたのか?」 しかし実際には、全くこのシステムは変えていない。奏者や指揮者の方が合わせたのが原因だったのは、ある意味、皮肉な面があるかもしれないが。 Tag : 旋律・動機・コトバ 残響 豊田 ブログ記述 2025年2月11日 |

|||||||||||||

| 旋律・動機・コトバ39 聴覚と視覚の関係 4 ついつい残響というコトバに私は惑わされることが多い。「音響の基礎」の部分に初期反射音がポイントについても記載がある。ホールの中で音楽を奏でるとき、ホールによって音の鳴り方や聞こえ方に違いが生じるのは、すべて直接音と一緒に聞いている初期反射音がどういうのかによる。たとえばvn.はホール内ではふくよかで朗々と鳴っているけれど、初期反射音や残響音が全くな室外だとスカスカな音に聞こえる。初期反射音は音の大きさ、明瞭さ、高音や低音がどう聞こえるか、空間をどのように感じるかなどに大きく影響する。 「響きをみがく」の中で ピアニストのツィメルマンの記載は興味深い。 以下は一部の引用: 彼は演奏に際して、自分のピアノを持ち込むばかりでなく、組み立てから調律まで行う。ピアノの楽器の構造と音に特別に興味を持ったのは少年時代にさかのぼる。父親は工場で働きながらバーでピアノを弾いていた。学生時代、彼はピアノの修理工場で小遣い稼ぎをしていた。ポーランドでは世界最高峰のスタンウエイの修理部品が手に入れることが難しい時代だった。一方でポーランドには第2次世界大戦前からスタンウエイが多く残されていた。正規の部品を使わずにどう直すか。彼は親方と一緒にその修理に従事をしていた。 親方は目が不自由だった。それゆえ自分の靴底に金属を張り、歩いた靴音から自分がどこにいるのか、周囲の状況をつかんでいた、そのとき親方の耳から入ってくる音は、金属が出す直接の音だけでない。周りの建物などから跳ね返ってくる反射音もあった。自分のいる場所と建物との距離。広い道路の前か、狭い路地か。反射音からそうした周囲の状況をつかむため、親方は常に耳をそばだてていた。そのことを知ったツィメルマンは、自分の靴底にも同じように金属を貼り、街を歩いてみたという。しばらくすると、自分も目をつぶったままで周囲の状況が分かるようになった。音、音色、反射音。コンサートホールの音響に通じる鋭敏な関アックを少年時代から培っていたわけだ。 ツィメルマンは一時期、世界中を演奏旅行する際、ホールの音響を測定する装置を持参した。そしてリハーサルの時間などに、その装置でホールの残響時間や、ホール内の場所ごとの音に関するデータを測定してみた。いいホールと言われるコンサートホールには何か共通する音響の秘密があるのではないか、と考えたからだ。「結局、わかりませんでした。いろいろ調べてみたのですが・・・・」 これがツィメルマンの答えだった。しかし豊田にとって、ツィメルマンの話は意外なものではなかったようだ。なぜならば「音響の良さは数値では表せない」というのが豊田の持論である。 ホールのリッチ=豊な響きはこの当たりがポイントになると思われる。特にヴィンヤード型は、どの客席であっても、演奏者がいる舞台はもちろん見られる。しかしそれ以外に観客同士が見られるのも特徴になる。他の観客をみる「視覚」の情報と合わせて「聴覚」からの周囲からの音も入ってくる。この音は、恐らく舞台からのそれぞれの観客に直接音あるいは間接音が遅れて入ってくる。直接音は舞台から遠くなるにつれて遅れて到達する。間接音もそれに合わせて位置によっては、遅れて入ってくる。サントリーホールで指揮者がどのように、観客が聴いているかをテストする部分があった。舞台から一番奥で遠い位置に指揮者がいる。指揮者が舞台にいる人に、「ささやくように発声」する指示を出す。まさにその、ささやくような発声が聞こえたとのこと。 音響に関して、同じピアニストのバレンボイムのピアノに関する記述も興味深い。 紹介している2冊の文献の中で D バレンボイムも登場する。 豊田との音響調整の中で、バレンボイムが、特注のピアノを持参して取り組んだ記述があった。平行弦のシステムピアノ。以下のサイトはグランドピアノのボディに、フォルテピアノの特徴である平行弦を備えて楽器を作ることとの経緯が記載されている。 https://ontomo-mag.com/article/interview/chris-maene-202203/ 以下のサイトは、日本でバレンボイムが来日の際に、調律師がこのピアノを担当した記事。 https://research.piano.or.jp/topics/2021/06/barenboim_interview_kurata.html 鍵盤の幅が少し短いのは、2冊の著作でも知っていたが。響き板の木目の向きまで考慮された特注のピアノにはびっくりする。もっとも音響を作っていく中で、コンサートのプログラムによっては、ピアノの蓋を全く外して演奏したケースもあったが。 Tag : 旋律・動機・コトバ 残響 豊田 ブログ記述 2025年2月12日 |

|||||||||||||

| 旋律・動機・コトバ40 聴覚と視覚の関係 5 ホールを設計する際には、コンピューターのシミュレーションと模型とが合わせて用いられているようだ。サントリーホールの場合は、1/10の模型が製作された。小口健司(永田音響設計) ホール室内設計における模型実験 日本音響学会誌 の論文がよくまとめられている。以下のサイトは、2007年の執筆なので少し古いデータではある。模型の歴史を概観で知識を得るには比較的分かりやすい。サントリーホールでは、視聴のために周波数変換にテープレコーダが使われた。1980年代後半のまだテープレコーダの時代だったと思う。インパルス応答を測定し、後でドライソース(注1)を畳みこんで聴感評価のための音源を作用するハイブリッド・シミュレーション手法が発表されたという。 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jasj/63/9/63_KJ00004676080/_pdf 上記の論文の中で、「実物と模型の比較」の中で測定されたインパルス応答から物理指標を算出し、既存のホールで得られた指標と比較して室内音響状態を確認すると共に、必要な場合には部分的な形状の変更を検討すること。初期反射音の到来状況を観測するためにインパルス応答そのものと、REC(Reffllected Energy Curve)を用いている。 (室の自乗モノラールインパルス応答から直接音部分を除いて積分した累積カーブ。直観的に評価の高い席では直接音到来以降のおよそ100msまでの初期部分が滑らかに立ち上がり、その累積値も十分に大きいカーブが観測される。)1997年の札幌コンサートホールに、この例が記載されている。このホールは豊田の監修でもあった。サントリーホールのときは、このRECの手法を用いたかどうかは分からないが。 注釈をみるとこの部分の引用元は、豊田泰久 「コンサートホールにおける初期反射音性状の検討―RECカーブの提案」 音響学会建築音響研究資 (1989)になっている。その1に記述した2冊の本の中には、余り点についての詳細が記載されていないようだ。サントリーホールの施工年は1986なのでこの論文の発表時期などを考えると、既にこの手法を導入していたと思われる。 リッチな音に関連して、音響の基礎にも記載されているが、初期到達音がある。人間の聴覚で初期到達音は、100ms以内の音は細かく聴くことができない。その後に反射音が来ることになる。豊田は初期到達音について、リッチをキーワードとしている点から、RECカーブの音が、ノウハウを含めたポイントになっているのではないかと感じる。 永田音響設計の資料に、サントリーホールの当時の様子についての記載があった。ドライソースを使用し、ダミーヘッドで収録した記述がある。 https://www.nagata.co.jp/news/news9106.html 1991年の資料なので、コンピュータシミュレーションによる技術は、現代ほど発達していない時代。このため今とは異なる手法になるかもしれない。模型実験とコンピュータシミュレーションの2つを図で明記しているのは、理解がしやすいと感じた。 注1 ドライソース 無響室など殆ど響きのない室(ドライな空間)で録音された音楽やスピーチなどの音源ソース。質のインパルス応答と畳みこむことでその室の響きの付加された音信号が得られる。 Tag : 旋律・動機・コトバ 残響 豊田 ブログ記述 2025年2月13日 |

|||||||||||||

| 旋律・動機・コトバ41 聴覚と視覚の関係 6 模型実験の中で窒素ガスを使用した記述も興味深い。2冊の本には確か余りこの点には記述がなかったと思う。「ホール室内設計における模型実験」の中で 「相似則」がある。模型実験の目的は、模型で起きる物理現象を観察して実部で起きるであろう現象を推論する。従って実部で起きる物理現象と同じ現象が模型で起きるように、すなわち実物と模型とでその現象が共通する方程式を満たすように、現象に関係するすべての物理量が実物と模型とで一定の関係(相似則)を満たさなければならない。1/10の模型では使用する音源も10倍の高い周波数が使用される。 空気吸収のシミュレートに関して、空気中の水分子と酸素分子の共存が関わる。これを解消するために昔は乾燥空気を送り込んで水蒸気を逃がす方法があったらしい。空気を乾燥させるために大がかりな装置が必要となり、今日では窒素置換法になっている。相似則を十分に満足させるために、酸素濃度を3%以下に保つために窒素を使用する。酸欠状態は極めて危険なために、安全に配慮する必要がある。 サントリーホールは1/10 の模型が製作された。サントリーホールではないが、以下のサイトに同じような論文があった。 上田泰孝他 1/20縮尺音響実験について 安藤ハザマ研究年俸 2017年 https://www.ad-hzm.co.jp/trr/2017/pdf_file/06.pdf この論文では東京都の日本青年・日本スポーツ振興センタービル内の日本青年館ホールの音響設計に関する。施工は 安藤ハザマ になっているが、音響コンサルは永田音響設計になっている。1/20のサイズなので 1/10 と比較して小さくて済むのは利点になる。3Dプリンタは使用しなかったが、NC加工機で分割製作し実験室で組み立てたようだ。 後の方に掲載されている写真をみると模型のホール全体をボックスで覆う。窒素置換時の漏れを防ぐ措置をしている(一部外部から中身を見せるためのアクリル製、継ぎ目および窓回りにはシール処理) 酸欠の危険もあるので、酸素濃度計も室内に設置してある。1/10の実験では3時間程度、窒素置換に時間がかかった。1/20では20分~30分に短縮できた。一度、窒素置換をすると酸素濃度を一定に保つことができた。スケールが小さいため置換容量が少なく、シンプルなボックスカバー加工により機密性が保てたらしい。 私は、置換装置シールは比較的単純にできるのではないかと考えていた。一般に窒素置換をする場合、単純に思いつくのは、模型内の気圧を大気圧よりも少し高くすれば解消できると思った。しかし相似則から僅かな大気圧の上昇でもこの影響は大きくなる。車のタイヤで窒素ガス充填の燃費向上などの記事がある。窒素分子の大きさが酸素と比較して大きい?(注1 下記の注釈を参照)ため、ゴムから抜けに難い。不燃性のガスなので発火の危険が少ないなど。充填方法をどのようにしているのかは分からないが。最初にタイヤの空気を十分に抜いておいて、窒素を数回に分けて充填すれば、かなり置換ができると期待ができそうだ。この模型も外側のシールをする方法として、一旦、減圧にして、その後、窒素ガスを充填すれば、窒素の使用量も少なく済むかもしれないと単純に考えた。減圧あるいは真空の様な装置を作る際には、十分なシールで製作するのは難しい。簡単なシールで時間を少しかければ、酸素が3%以下になる事例を知って。自分の短絡的な考え方を少し反省した。 注1:確かに酸素と窒素の分子の大きさの違いは理想気体では差異があるかもしれない。ゴムの微細な気泡を通すか、通さないかの違いまであるかどうかは疑わしい。少し調べてみたら、ゴムの中に含まれる水素分子と酸素分子が化合して水蒸気となる点。窒素を充填する時は、乾燥した気体を使用すること。この当たりでもタイヤからのガスの漏洩が少なくなる可能性もある。 Tag : 旋律・動機・コトバ 残響 豊田 ブログ記述 2025年2月16日 |

|||||||||||||

| 旋律・動機・コトバ42 聴覚と視覚の関係 7 サントリーホールは完成後も、定期的な大規模改修が実施されている。しかし音響に関しては変えないという理念がある。日本や海外のオケの多くがこの会場を利用し稼働率はとても高い。改修工事の工事期間が長いと観客や施工主も困ることになる。下記のサイトに2014年の改修の記事があった。(工期中も公演を休みこともなく複雑な形状の大ホール天井の耐震性を向上) https://www.nikkenren.com/kenchiku/qp/pdf/93/093.pdf この改修の施工は耐震改修なので、1986年の耐震基準は当然満たしている。平成25年 (2003年)耐震天井工事に適合するため、大ホールの耐震基準の改修工事の報告書となっている。私は建築関係の専門家ではないので、工事の詳細な内容は分からないが、ぶとう棚の手法による天井の補強工事は一般的な一つであるようだ。その中で特に興味をもったのは、天井裏のため火を使用できない場所での工事だったそうだ。詳細は図面や寸法などの記載は、上記の資料には記載がない。しかし大ホールの天井は1925㎡とかなり大きい。天井の形状も複雑なことは推測できる。火気を使用しないで短期間に、このような改修工事ができたことは興味深い。 Tag : 旋律・動機・コトバ 残響 豊田 ブログ記述 2025年2月17日 |

|||||||||||||

| 旋律・動機・コトバ43 聴覚と視覚の関係 8 ステージと客席の関係は永遠のテーマの部分。宮廷音楽を含む古代から現代までのホールの歴史を概観するに、このテーマは切っても切れない永遠の課題かもしれない。ハイドンの交響曲の中ではロンドンのハノーヴァー・スクエア の版画が掲載されている。井上太郎 著「ハイドン106の交響曲を聴く」などにも掲載されている。このエステルハーズィによると舞台は、少し高い位置にある。袖側の観客はムージクフェラインの様に横向きの座席になっているようだ。 一方、中央の観客は舞台にむかって正面を向いている。世界の3大ホールの一つライプツイッヒ 初代のホールは異なっている。オペラハウスが完成した後、音楽ホールを望む市民の要望を受けて、織物商会館の2階の図書室をホールに監修した。ダウテの設計で1781年に完成した初代のゲヴァントハウスは客席が舞台の方向ではなく、中央通路を挟んだ左右がお互いに向き合うように並べられている。今日からみれば極めて奇異にみられる光景だが。集まった人たちが、顔を見合わせながら音楽を聴くのが普通の感覚であったのが、伺われえる。イギリスの議会と同じの豊田のコメントも興味深い。 下記のサイトに議会の写真が掲載されている。 https://www.parliament.uk/globalassets/documents/lords-information-office/brief-guides/hoflbgjapanese.pdf ゲヴァントハウスは1884年に建て直され、小ホールは初代と同じ空間に再現されたが客席は舞台に向かって並べている。ムージクフェラインもこれより少し前に建設された。19世紀の後半からシューボックスが普及していたのにも当てはまる。 ヨーロッパの鉄道で行くハイドンの旅 の著作の中で、現在のハノーヴァー・スクエア・ルームズ の跡地について記載があった。1900年に前の建物は取り壊されていて、跡地は公園になっているとのこと。グーグルマップで検索してみたら、確かに、跡地は公園になっている。ストリートビューの写真でみると、たまたまかもしれないが、2階建てのバスも写っていた。永田音響設計の資料にハノーヴァー・スクエア の残響時間は0.96 秒と記述がある。 http://www.nagata.co.jp/news/news9408.html 1900年にこの建物は取り壊せている。1900年の当時に測定されたデータなのか? あるいは推計値でのデータなのか? 後期ザロモン交響曲が初演されたのは ハノーヴァー・スクエア ではなく、キングシアター コンサートホールの記載がある。こちらの残響は1.2秒。現在も残っているのかどうは、私は現時点では分からない。 Tag : 旋律・動機・コトバ 残響 豊田 ブログ記述 2025年2月18日 |

|||||||||||||

| 旋律・動機・コトバ44 聴覚と視覚の関係 9 さらにクラッシック音楽の歴史との関係を考える中で ライヴの行方についての記述につながっていく。録音が手軽にアクセスできる時代にあって、今や耳からほんの数ミリの距離あるヘッドホンで完璧にミックスされた音や完璧にクリアな音を聴くことがあたり前になっている。ホールが完璧な体験を提供するためには、録音のクリア差に匹敵することが期待されている。その例として、ひとつ一つの音やニュアンスが重要であり、異なる楽器が違う方向から同時になったときに方向感を失わず、聞分けられることや、ひとつのセクションの楽器による速いパッセージが連続しているときも、ちゃんと聴き分けられることを上げている。 デジタルの時代の聴衆は、デジタル録音で全部クリアに聞いている。ヘッドホンでCDを上回るハイレレゾ録音を聴けば、あらゆる楽器の音がクリアに聞こえる。ところが実際にコンサート会場に来て奏者が演奏しているのに、その音が「もやもや」して聴こえないのはでは困る。難しいのはオケの奏者の楽器の音ひとつひとつが全部、聴こえれば正解という訳でもない。たとえばオケの様々な楽器の中でtimp.の音が聞こえないとしよう。録音ならその音が聞こえるまでマイクの感度をあげればよい。でもそれがオケ全体として正確で理想的なバランスかどうかは分からない。豊田が目指しているのは、ステージの上で聞こえるべき音が全て理想的に聞こえること。一方では豊な音が欲しい。倉な音は豊の音はたいていの場合、両立しない。それを両方とも高いレベルで実現させたい。 この両立の中に視覚と音響の関係がある。ホールにいると観客は奏者の顔が見えるか、という視覚が結びつく。奏者の顔が見えなければ、音もごちゃごちゃになって、直接来るべき音が届かない。それは演奏家もコンサート好きの観客も分かっている。視覚と音響を分けることは実用的でない。見えることは聞こえることにつながる。ヴィンヤードはこの点に対してシューボックスよりも上回る可能性。さらにステージ上のオケを同心円状に高くせりあげることにより、奏者同士、さらには観客から個々の奏者もよく見えることを意図した設計になる。オーケストラの「せり」のないホールで、オケが平面上のステージで演奏するよりも音がクリアになるというのが豊田の見立てになっている。 現代のコンサートホールは社交の場でもある。ヴィンヤードではお互いに観客同士を見ることができる。これは録音では提供できない。社交の場を役割の一つとして、ステージを挟んで反対側の客席にいる知人をみつけて「後でメシでも」となる可能性もある。感動の瞬間を共有する一体感が生まれる。この考え方は、私が過去に書いた 旋律・動機・コトバ 34 にも一致する。 http://mistee01.blog118.fc2.com/blog-entry-1735.html これに関連して、ムージクフェラインザールはシューボックス方だが、ステージには「せり」があるので、奏者と指揮者のアイコンタクトは可能。視覚に関してはステージから離れた後方の席に行けば行くほど、一体感を欠くものになる。視覚の面を中心に考えると、少なくとも、一体感に関してはヴィンヤード型が勝っていると思う。 豊田は世界的には、会社として所属している永田音響設計の社員の一人として、見られていない。建築家、演奏家などからは、「ヤス」の愛称で呼ばれ、コンサルタントの様に見られているようだ。一方、所属先の永田設計でも、本業の音響の設計にあたり、若いスタッフをヨーロッパのホール研修ツアーに派遣した報告レポートがある。1978年の夏のデータなの で、かなり古い報告であるが、例によってホールの資料の中で2回にわたって掲載されている。 https://www.nagata.co.jp/news/news9205.html https://www.nagata.co.jp/news/news9206.html 4月9日の初日は、ムージクフェラインの隣にあるコンチェルトハウス大ホール。初日ということもあり、時差ボケなどの記述には笑ってしまう。翌日の4月10日のムージクフェラインは、平土間席の下で立ち見だった。ドイツレクイエムのプログラムだったが、一度の休憩もなく体力勝負だったこと。場所を色々かえながら再び、5月23~25日に三夜連続で行ったこと。美しい響きウィーンフィルの音色とは全く異質で、とても同じホールで演奏したとは思えなかったこと。サイドのバルコニー席の2列目と3列目は舞台は全く見えない。最前列でも手すりにもたれないと十分には見えない。空調装置もない。(現在はついているのか?) 演奏中にも下手側の窓が開いていた。外部からの音が僅かに聞こえていたが、全く気に奈ならなかった。暑さで辟易した。休憩ではほとんど全員がホワイエまで涼みに出ており、広くないホワイエはまさに社交の場とう感じで、そのままざわめきもコンサートの雰囲気を盛り上げていた。 エステルハーズィのホールも確か空調設備がなかった。 Tag : 旋律・動機・コトバ 残響 豊田 ブログ記述 2025年2月19日 |

|||||||||||||

| 旋律・動機・コトバ45 聴覚と視覚の関係 10 その1に取り上げている2冊の著作は、主に、大ホールの設計が中心だが、1000人以下の中小のホールにも当てはまると思う。私の好きな指揮者の ハイドン 交響曲の指揮者の一人。ファイの後に完成させたクランプの録音がそのひとつ。録音会場はホールとしては、サイズは小さい。しかしヘッドホンで聞くと残響はやや少なくブルー系の音。しかしその音は、ホールの席の中央でやや遠い距離から入ってくる録音ではない。 LPレコード時代は残響が適度、あるいは時には過剰に入り直接音が少な目。特に昔のグラムホンのレーヴェルはこの録音が多かった。当時の私はクラッシックの知識が少なかった。また、LPの発売数は「そこそこ」あったかもしれないが、それほどの枚数を聴いていない。またハイドンに関しては多くの曲を聴いていない。同じ曲を他の指揮者やオーケストラで聴き比べることもできなかった。このため当時の録音は、このようなものだと自分なりに認識をしていた。 しかし現代は録音の機材が充実。当時の音源の復元もされているが、録音技術の発達による影響も大きい。LP独特のスクラッチノイズも軽減されレンジの広い録音もある。ヘッドホンは別として、スピーカーを通して自分の好みの部屋で聴取する場合はどうか? 部屋の広さ、再生音量などによっても違いはあるかもしれない。しかし過去と比べると、少なくともLP時代と比べれば、再生環境はさらに改善されていると思う。 過去のクラシック音楽の歴史は、ざっくり振り返ると、音楽が王侯貴族にあった時代。基本的には音楽は何か特定の機会のために、そのつど、作曲、演奏された。聴ける人数も限られていた。産業革命により市民社会が形成され、コンサートは市民に開かれたが、ブルジョワが中心であり。人口構成比ではまだ限られていた。この時代にクラッシック音楽のコンサートが頻繁に演奏される作品が次々と生まれるとともに、過去の作品を繰り返し演奏する習慣も始まった。第2次大戦後、録音文化が急速に発展し、飛躍的に多くの人が音楽を楽しめるようになる。録音された一つの演奏を何度でも聴ける。それを土台にしてライヴの体験をするようになった。すなわち録音とライヴの2階建ての構造。この時代、繰り返し何度も演奏されるような新しい曲はわずかしか生まれなかったが、その代わりに過去の作品の演奏には他との「差異」を作ることで新たな価値を生む。クラッシック音楽の現代は、録音を武器に「差異」を生み出し、過ぎ去った近代を新たな文脈におくことで、もう一度命を吹き込むことに成功した時代と言える。 Tag : 旋律・動機・コトバ 残響 豊田 ブログ記述 2025年2月20日 |

|||||||||||||

| 旋律・動機・コトバ46 聴覚と視覚の関係 11 豊田は目指しているのは、指揮者からでも演奏者が最高のレベルで演奏できる音響的な環境を作るにも通じる。指揮者のザロネンは豊田との良い関係を持っている。「明瞭かつ透明であること」と最大のダイナミックレンジをいかに組み合わせること。指揮者が育てたオケ(ロサンゼルスフィル、英フィルモニア管)とのに持つ DNA記憶。奏者全員がその音響バランスを記憶する。指揮者に合わせて微調整をする。バレンボイムや S ラトルなどと同じようにザロネンにも「いい音響の秘密」の質問をしてみたが、同様によく分からないとの回答。これはvn.のストラディヴァリウスの楽器が最良の響きを引き出すため、優れたvn.奏者との共同作業にも通じる。超一流の演奏家のみが、指揮者、オーケストラとの共同作業で最高の響きを探ることにも共通している。科学的な正解や数値はあるわけではない。なにしろそれは、そこで演奏する指揮者やオーケストラといった生身の人間を抜きにしは語れない。だからこそバレンボイムは音響について「天気予報のようなもの」という。超一流の指揮者、演奏家と豊田が協力して目指すものは、天気予報通りに、「晴れる」確率を上げて行く地道な作業。 Tag : 旋律・動機・コトバ 残響 豊田 ブログ記述 2025年2月21日 |

|||||||||||||

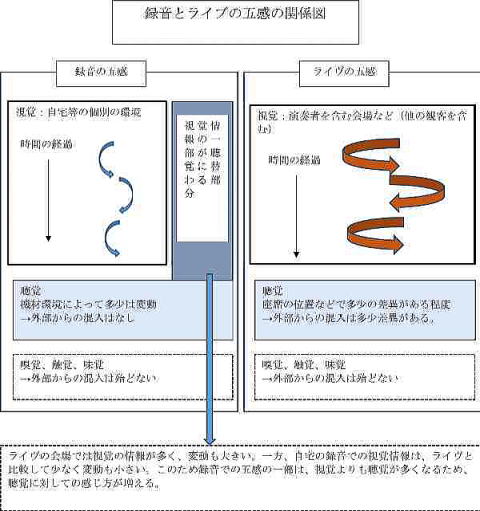

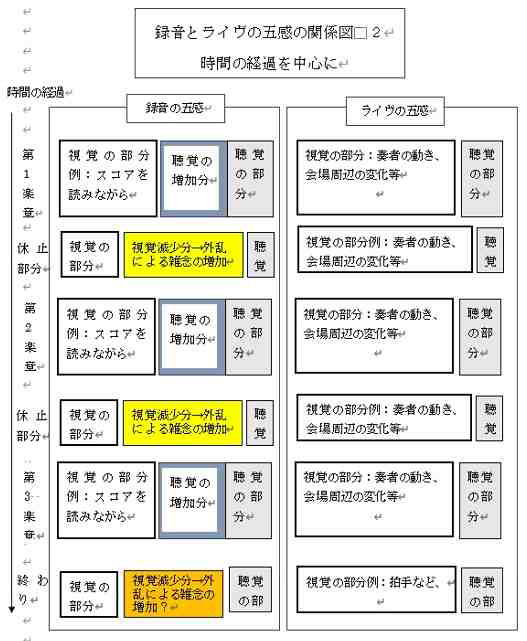

旋律・動機・コトバ47 聴覚と視覚の関係 12 自宅など録音のみを聴取する場合、ライヴと異なり殆ど聴覚から情報になる。聴取している間は、ライナーノートの写真や時には楽譜を一緒に見ることも考えられる。楽譜(交響曲だと主にスコアになると思うが)を見るときには、ライヴと同じように演奏の時間に沿って見ることはある。一方、ライナーノートの写真や、関連記事や文献などを聴取しながらみることもあるが聴覚とは同時進行とは限らない。いずれも聴き手の意思を中心にスケジュールを立てながら、聴いていることにつながると思う。 自宅など録音のみを聴取する場合、ライヴと異なり殆ど聴覚から情報になる。聴取している間は、ライナーノートの写真や時には楽譜を一緒に見ることも考えられる。楽譜(交響曲だと主にスコアになると思うが)を見るときには、ライヴと同じように演奏の時間に沿って見ることはある。一方、ライナーノートの写真や、関連記事や文献などを聴取しながらみることもあるが聴覚とは同時進行とは限らない。いずれも聴き手の意思を中心にスケジュールを立てながら、聴いていることにつながると思う。それに対してライヴはチケット料金を払っての参加が前提となる。ヴィンヤードの会場で向かい側の観客席にいる知人をみつけて、「後でメシでも」の社交の場をもつ役割があるかもしれない。ライヴに関する視覚、聴覚との関係は、やはりこの当たりがポイントとなるように思う。以下、自分なりに自宅の録音と会場のライヴの五感による違いをイメージにしてみた。 Tag : 旋律・動機・コトバ 残響 豊田 ブログ記述 2025年2月22日 |

|||||||||||||

| 旋律・動機・コトバ48 聴覚と視覚の関係 13 ハイドンのアントニーニのYoutubeの映像をみて、日本と欧州の観客の違いが何となく雰囲気的は違うが垣間見える。2017年のライヴ映像で過去にレビューをした。Baselの教会での収録も公式サイトで見られる。 http://mistee01.blog118.fc2.com/blog-entry-2513.html 当ブログでも記載をしたが、楽章の間に朗読役として登場する男性は、エステルハーズィの会場で見かけたような記憶がある。追っかけの一人かも。Baselの教会 の朗読のシーン。第1楽章が終わるとこの男性が登場し、ドイツ語で本を見ながら朗読をしている。私にはその意味は分からない。No.67を含む第7集のタイトルは、GLI IMPRESARI は宮廷劇場とその監督 との邦訳もある。 No.67はオペラ時代の作曲なので、ハイドンはオペラを中心に指揮者も兼ねながら音楽全般の監督をしていた時代。朗読の内容も劇場監督に関する話だったのか? アントニーニは 第1集の頃は 奏者は Il Giardino Armonico になっている。楽曲規模が大きくなると Basel 室内管弦楽団も登場する、指揮者は同じでも奏者が異なる。CDの録音にあわせて第1回からBaselの会場で演奏されている。第1回は 2014年 2月の収録映像なので、2025年現在もう11年前になっている。ムージクフェラインの隣のBrahms-Saalやアイゼンシュタットのエステルハーズィでも演奏されることもあるが、 Basel は必ず入っている。 Basel 市民でアントニーニを含む愛好家は定期的に開催されることもあり、熱心な聴衆がいるのではないかと推測する。Youtubeの映像の会場はBaselの中でも大聖堂だけでなく複数の会場がある。会場の広さは大差がないようだ。距離的にはいずれも徒歩圏内にある。会場が分かれていても、徒歩の範囲内で各会場に行くことができる。Youtubeでの聴衆のアップの映像を詳細には見ていないが、一定数の人はいると思う。チケットの一般の価格は オンラインチケットサイトを見ると、4つのカテゴリーに分けられて30~90ユーロになっていた。定期会員は 20%割引になっていた。一方のBrahms-Saalのチケットの料金は€ 11,00~€ 85,00 になっていた。Baselと大差はないようだ。(現時点で最新の第21集のデータによる) Tag : 旋律・動機・コトバ 残響 豊田 ブログ記述 2025年2月23日 |

|||||||||||||

旋律・動機・コトバ49 聴覚と視覚の関係 14 自宅でCDを聴取する場合とライヴとの関係性について。五感の変化がどのように変わってくるのか? 自分なりに再度、模式図を書いてみた。五感の内、触覚、嗅覚、味覚の情報量一般的に少なく、両者の違いは余りないものとして省略した。このため視覚と聴覚を主に取り上げる。視覚の方の情報量が多いのは一般的に知られている。「その12」でアップしたイメージ図では、時間の経過ともに視覚は両者とも変動すること。またその変動の大きさは、ライヴの方が大きいと記述した。 この大きさがどのように変化するのかを、上記の模式図で書いてみた。自宅の聴取中、あるいはライヴの演奏中で各自が入ってくる情報は常に一定であると仮定する。自宅の環境の例として、スコアを見ながら演奏者が演奏している曲のイメージを想定する。特にスコアを見るので各楽器の音色よりも、旋律、テンポ、アンサンブルなどが重視されると思う。一方、ライヴの会場は、大概の人はスコアを持参してまで聴覚を中心に視聴するケースは少ないと思う。また極端な例だと、目を閉じて視覚からの情報をできるだけ遮断する方法も考えにくい。すなわちライヴは視覚の情報がかなり入ってくる。自宅よりも視覚の情報が多く、指揮者や奏者からの動きも注視する。豊田が何度も強調している、奏者の舞台の位置も大きなポイントの一つになる。ステージをひな壇にせり上げている効果は、大きな影響が奏者以外に観客を含めて影響が大きい。一方、自宅の場合はスコアだけで目を追う場合では、視覚の情報は減りその分、聴覚からの情報が増えると思う。 時間は、録音、ライヴでも同じように経過する。一つの楽章が終了し、は一定の休憩の部分になる。ライヴでは楽器による奏者からの音は減る。減った分を補完するように、休憩集の奏者や会場周辺の視覚情報が入ってくる。それに対して、録音の場合は聴覚本来の情報量は、ライヴと変わらないかもしれない。しかしスコアを読むことは中断となり、少なくとも、スコアを読む情報処理に関しては、休憩中よりは少なくなる。楽章間の間でも、自宅では視覚自体からの周囲からの変化は少ない。このため自宅で休憩中の間は、視覚のよる減少分として、雑念、あるいは外乱が入ると考えられる。休憩が終わり次の楽章に入り、再度、休憩があっても同じことが繰り返される。 演奏が終了しライヴでは拍手になる。ここでは聴覚の情報は、会場からの歓声などが入り、さらに増えるかもしれない。録音の場合は、自宅で一人だけなので歓声も入らない。視覚現象による雑念の増加、あるいは外乱があるかもしれない。録音でも感動的な演奏だった場合、視覚の減少分の代わりに最初の部分から最後の部分までの振り返ることに充てることも考えられる。 上記のイメージは私なりが考えたものであり、これが正しいとは思っていない。初めてホールでオーケストラの実際の音を聴いた時、弦楽器の艶のある音は感動した。自宅にオーディオのセットはあり、LPでオーケストラの音は既に聞いて来た経験はある。しかしオーケストラの実際の音は、自宅とは全く別物だった。聴覚だけで差がある。これに加えて、ホールの視覚の情報が追加になると、ライヴの影響は大きいと感じる。 Tag : 旋律・動機・コトバ 残響 豊田 ブログ記述 2025年2月24日 |

|||||||||||||

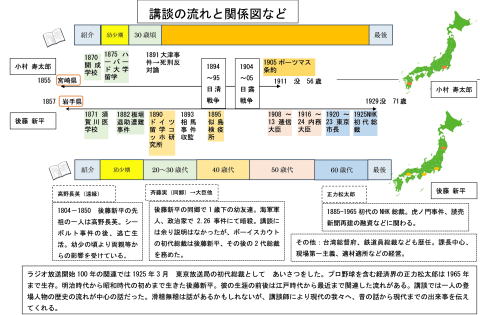

| 旋律・動機・コトバ 50 聴覚と視覚の関係 講談の表現 1 NHKのラジオ深夜便を適宜、聴取しているが、その中の好きなコーナーの一つに「話芸100選」がある。漫才、落語、講談など色々ある中、個人的には講談が一番好きになっている。落語と講談は似ているようにも思われるもしれない。講談協会ホームページによると、「落語」が会話によって成り立つ芸であるのに対し、「講談」は話を読む芸という言い方と記されている。 https://kodankyokai.jp/3point/ 確かに会話と話を読む違いはありかもしれない。しかし共通点は聴衆の前で演じる。また演じる当たり、自分なりに台本を練り、これを元に観客の前で披露する。かねてからハイドンいう作曲家で交響曲を中心に色々CDを中心レビューしてきた。ハイドンは1807年に没しているが自筆楽譜も一部残存する。また印刷された楽譜なども現在でも入手はできる。生前の頃は録音の機材がないため、実際に演奏された音源はない。我々は楽譜という印刷物などの記録を通して、その一部を知ることできる。過去の奏者が演奏した録音などで当時の様子を再現した音源を聞くことができる。 200年以上前の録音は存在しないため楽譜はある意味、作曲者の書いたシナリオの一部となる。ハイドンは手元に自筆楽譜は所持していたようだ。しかし交響曲No.98のように、ベートーベンに一時期入手していた時期もある。ハイドン自身は自筆楽譜をどうしても自分で所有することに余り、こだわりはなかったように思われる。写譜屋などが書いたパート譜に、ハイドン自身が加筆したことも例があるのも、その根拠の一つかもしれない。 Tag : 旋律・動機・コトバ 残響 講談 ブログ記述 2025年3月4日 |

|||||||||||||

| 旋律・動機・コトバ 51 聴覚と視覚の関係 講談の表現 2 講談協会のホームページをみると、講談の起源のひとつは「太平記読み」から始まるとあった。江戸時代の水戸黄門漫遊記も人気を得たきっかけのひとつとされるらしい。かねてから江戸時代の話コトバについて気になっている中、当時の講談はどのように実際にしゃべっているのか? 落語は会話が元になっている。古典落語は現在でも聞くことはできる。江戸時代の実際にしゃべっているコトバとは限らないと思う。台本は同じかもしれないが、落語家は時代と共に世代交代がある。落語家自身も元となるネタは同じかもしれないが、当時の世相や各流派のスタイルなども受け継ぐこともあろう。ネタの基本は同じでも台本は時代と共に、変化し、実際に聞く音源も当時とは異なる可能性があると思う。 講談は話を聞くことがメインの一つかもしれない。単に話を聞くだけだと、文字のみに書いてある文書を読むだけでも可能であろう。しかし会話文のない文書は、読者にとっても飽きがくる。文書の中には、会話文が適宜はいるのが一般的。講談でも落語と同じように会話の部分で抑揚、テンポなどを屈指して表現するところが、講談師の腕の見せ所にもなる。 この様な考えを整理してみると、作曲家が書いた作品を演奏するのと共通している点を感じる。すなわち200年以上前の文書としての楽譜や文字がある。当時の音源はない。しかし現代の聴衆へ音源として再現をするとき、当時の音源に一致することは限らない。落語や講談の場合は、人間の肉声が中心となる。オペラや歌曲のように、肉声の場合は当時と同じように再現ができる可能性が高いのは共通点かもしれない。しかし器楽曲などの様に、楽器を介すると楽器を通して行うので、完全に再現できない可能性もある。 Tag : 旋律・動機・コトバ 残響 講談 ブログ記述 2025年3月14日 |

|||||||||||||

| 旋律・動機・コトバ 52 聴覚と視覚の関係 講談の表現 3 講談は落語と同様に古典から新作など様々なジャンルがあるようだ。吉村 昭 「島抜け」の著作の中で、講釈師の瑞龍が 種子島から脱出してからの話も興味深い。当時の清国にたどりつき、コトバが通じなかったが、主人公が「日本漂流人」と漢字で書いて、当時の住民と会話を試みようとしたシーンを思い出す。なぜ島流しなってしまったのかについて。著作の中には詳細書かれているが、登場人物の徳川家康の呼び方が起因の一つなっている。政治を司る当時の江戸幕府は講釈(当時は講談のことを講釈と呼んでいた)の中で登場人物に敬称として「家康公」とつけることになっていた。しかしこれに従わなかったために、幕府と対立し島流しになった。当時は観客の前で実際にどのようにしゃべっていたのか興味深い。 Tag : 旋律・動機・コトバ 残響 講談 ブログ記述 2025年3月15日 |

|||||||||||||

旋律・動機・コトバ 53 聴覚と視覚の関係 講談の表現 4 旋律・動機・コトバ 53 聴覚と視覚の関係 講談の表現 4ラジオ深夜便の放送の中で講談については、2つのパターンがある話があった。1つめはある人物の生き方の中の1シーンの部分を中心に取り上げる。2つめは、ある人物の生き方を生誕から没後まで俯瞰するように通して取り上げる。この2つのパターンをたまたま、最近放送された講談を連続して聴いた。1つめとして明治時代の日露戦争のポーツマス講和条約を担当した小村寿太郎。2つめのパターンとして、同じ明治時代の後藤新平だった。小村寿太郎の誕生年は宮崎県で1855年。後藤新平は岩手県で1857年。生誕地は大きく異なるが、誕生年は2年と大差がない。ただし没後は異なっている。 小村の場合はポーツマス講和条約を中心の講談だった。それに対して後藤の場合は、誕生から没後までを通しての話があった。2つの講談の演じた時間は約30~40分と大差はないと思うが。2つのパターンは講談の中でも、話の展開と内容は大きく異なる。最初の出だし(切り出しのようなもの?)は、登場人物の簡単な紹介がある。学術論文の発表など、執筆の要旨の役割の様な位置づけかも。しかし時間的に短いのは、2つのパターンに共通していると思う。 その後、後藤の場合は、話の流れに多少の区切りがあるようだ。演奏会では各楽章の間で休憩時間がある。それに対して講談は休憩時間がない。30~40分の講談を通して聴くと、あたかも、継ぎ目のない交響曲あるいは描写画面が多いので、交響詩などを聞いている雰囲気にもなると思う。交響曲の序奏から第1楽章、第2楽章、第3楽章、Finaleのように、曲の最後はcodaのように締めくくる雰囲気にも似ている。登場人物が生誕から没後まで、時間の経過として講談も流れる。R シュトラウス 「英雄の生涯」は、作曲者自身の半生を描いていると思うが。この講談の流れを作成してみて、共通点があるようにも見える。 Tag : 旋律・動機・コトバ 残響 講談 ブログ記述 2025年3月16日 |

|||||||||||||