2025年1月26日 更新

| 通 No |

Hob. No. |

通称名 | 作曲年 | 調性 | 楽 章 数 |

fl | fg | trp | cl | timp | cmb | ランク | 聴きどころ、ポイント |

| 94 | 92 | oxford | 1788 | G | 4 | - | 1 | - | - | - | (1) | C | 軽くしゃれた感じだが、無駄な音符はない。 |

| 1 | G | AdagioーAlleglo assai | |||||||||||

| 2 | D | Andante | |||||||||||

| 3 | G | Menuet & trio | |||||||||||

| 4 | G | Finale、Alleglo assai | |||||||||||

|

通称名がある交響曲。最新名曲解説全集でも、hob-No. 90-92の中で掲載がされている。オックススフォード(oxford)の由来は、1791年、渡英のときにオックスフォード大学から、名誉音楽博士号を授与されたときに、この曲を選定したことから。

第1楽章は、主調を確立することに序奏は終始。第1主題は、軽快に登場し、属調 で再登場。第2主題は、提示部の終わり近くになって登場し、直ぐに、短い終結部になる。展開部は擬似再現も登場。No. 87と同様に、過去で集大成した形式がこの交響曲でも見られる。 Andanteは、演奏時間はそれほど短くも長くもない。しかし第1楽章と同様に、無駄な音符がないと思う。旋律の親しみやすさは、これまでの中でも、一番と思う。hob-No. 88と同様に、第2楽章では、trmp,とtimp.が中間部で登場。この後のロンドンセットの交響曲でもしばしば用いられる手法。しかしNo. 88と異なり、第1楽章でもtrp.とtimp.を既に使用しているので、それほど、インパクトはない方だが。Menuetでtrioは、主部からの引用もある。Finaleは、軽くて、流れる様に終始。 全体的に、ユーモアの中で「しゃれた」雰囲気が特徴。入門的に聴くには、No. 90、91と同様である。構成も分かりやすいし、旋律はどこを取っても親しみやすい。しかし軽快で「しゃれた」雰囲気がやや強くなっていると、私なりには思う。入門として推薦するのなら、No. 91の方を取りたい。(その分、No. 91は、やや技巧に走る傾向ではあるが) フィッシャー盤は、弦の編成が大きいのか、管の音が聴こえにくい。これは、録音によるかもしれない。 ドラティ盤は編成は大きい。管の扱いが、フィッシャー盤と同様に、軽く「しゃれた」雰囲気が重視されている。フィッシャーが録音のせいかもと思った。しかし、この曲で特に第1楽章は、「しゃれた、軽快な雰囲気」を特徴としているのは、各指揮者が特徴をしているだろう。録音のせいもあるかもれないが、ドラティの方を推薦したい。 (2020年1月13日追記 タグとして2010年2月24日とする) |

|||||||||||||

| 2010年6月5日 NHK FM放送の番組「吉田秀和 ハイドンその生涯と音楽 35回」 を聴取。プレビン指揮 ウィーンフィルの演奏。演奏に先立ち、主に第2楽章の中間部の短調でtimp.とtrp.が使用されていて、音色の対比に関しても言及。演奏事態は、フィッシャー、ドラティ盤と大きな変化はないと思った。編制はかなり大きく、録音もかなり前のものと思われ、これといった特徴がない印象。 | |||||||||||||

|

2014年2月9日 デイビス盤を聴取。緩徐楽章の中間部で珍しく、打楽器群が登場する。デイビス盤は、緩徐楽章では、比較的テンポが速めだが、この楽章に限っては、それほど速くなく、テンポをかなり動かしている。No.83のfinaleで、思った以上のの休止を採用していた。ここでも、この休止を存分に生かしている。休止の手法は、第3楽章のMenuetにも引き続く。No.91から引き続いて聴取したせいかもしれないが、trioでもhr.が活躍。No.89の対旋律の微妙な通好みを味わいは、こちらの方は余りない。このためランクはCで同様と思った。

なお、No.88で、ハイドンの交響曲では初めてG調でtrp.が登場。この調性がその後ひ、引き続いて採用される。この後のNo.100も同じG調であるが、やはりtrp.を採用。trp.の聴き所に関しては、No..100に軍配を上げる。 |

|||||||||||||

| 2015年2月7日 G.セル盤を聴取。1961年の録音。思ったよりもテンポと強弱の変化をつけているのがポイント。たとえば、第1楽章の比較的長い再現部のT172の部分。スコアでは、最初から(f)の指示があるが、セル盤では、この部分は、pで、少しテンポを落としていて、T180からの盛り上がりに向かう。 大編成でありながらも、スコアの細かい指定を忠実に守り、各パートを細かく聴かせる。第1楽章T21で、第1vn.は、スラーを伴う主題が登場するが、第2vn.以下はの低弦は、スタッカートの記譜がある。セル盤はこの指定を忠実に守り、第1主題との対比を見せる。管楽器と弦の比較でも、第2楽章のT72のob.やT80のfl.は、soloの部分でで弦楽器より1オクターブ高くえ演奏する。この部分でも弦楽器が控えている。弦のパートがsoloほどではないが、大編成でありながらも、soloに近い音色を聴かせてくれるのがセルの特徴。Finaleは、提示部の繰り返しがなし。 |

|||||||||||||

| 2015年4月29日 ゴバーマン盤を聴取。65番以降は、この92番まで、録音がない。中期の頃から一気に後期の方へ突入。プルト数の多い編成の中で、弦の各パートがどこまで細かく、聴き取れるかがポイントと自分なりに思う。この楽章は、16分音符がいたるところで活躍する。第1主題が、この16分音符を余り伴わないので、最初は目立たない。( T21から第1主題が開始するが、T22で、第1vn.に少し登場する程度。) しかしその後、第2vn.でT25から、至るところで登場。16分音符は、あらゆるパートで活躍する。第2vn.の細かく聴き取れる部分は、展開部のT95の箇所から。ここでは、従来までは、第1vn.のパートに埋もれてしい細かく分からなかった。しかしT99でさらに、独自に動きをしながら、2つのvn.パートT108以降16分音符にてTuttiで演奏する部分がすばらしい。 一転、緩除楽章に関しては、管楽器のsolon箇所が多く、弦の細かいパートの動きが余りなし。その分、第1楽章よりは、魅力が薄い。管楽器のsoloや弦とのユニゾンなど箇所は、不満に思う。逆に弦の各パートがTuttiで活躍している箇所のFinaleは、聴き応えあり。 |

|||||||||||||

2016年2月11日 ハイドン音盤倉庫で、名演のひとつとして記載されていたので、今回購入。タワーレコードから、2枚組みでお買い得で購入できた。A.プレヴィン/ウィーンフィルのオックスフォード他 4曲。ウイーンイフィルで1992年の録音。この曲自体は、2010年ハイドンその生涯と音楽で放送された。このときも聴いていたが、聴取環境が余りよくないままで、細かいところまで聞かれなかった。(そもそもFM放送は、手持ちのラジカセだった)元となる、CDにて、改めて聞き直す。 録音は1992年のムジークフェラインとなっている。取り立てて特徴のある録音でないかもしれない。編成も大規模ながら、残響も適度にあり。弦楽器の編成が多いが、曲自体が、管のsolo箇所が、多くないこともあって違和感なし。ホールの中央で各パートの分離感と広がり感も適度にあり、録音の良さが堪能できる。 演奏自体は、2010年のときは、全集を録音した、ドラティ、フィッシャー、デイビスと大差がないと記述した。確かに、これら3者と大きく異なる点は余り見当たらない。 音の強弱の変化を余り重視せず、流れるような点を強調していると思う。たとえば第1楽章の再現部のT172の部分。このすぐ前のT159からは、提示部では見られなかった第2主題の変形された p の部分が続く。この直後のT172では、新たに第1主題がf 指定で登場する。プレヴィンの演奏では、T172からは p で登場し、次第にクレッシェンドしていく。 |

|||||||||||||

| 2016年2月24日 クイケン ラ・プティト・バンドのNo.92を聴取。弦のア-ティキュレーションは、ノリントンのノンレガートのスタイルにも類似しているのか。第1楽章の序奏の部分でも、スッタカートの扱い方がノリントンと同じような雰囲気。弦の各パートの数が少なく、細かい所が聴かれて意外な発見あり。たとえば第3楽章の長いTrioのT74の部分。ここでは、ついつい第1vn.の高い音に耳がはいってしまう。しかし第2vn.以下の弦楽器は、作曲者では第1vn.とは別に、4分音符早めて、旋律がある。ついつい、この部分は見落としがちであるが、このクイケンの演奏では、意外に第1vn.に負けることなく奮闘。 同じ場面で、Finaleの冒頭。T2からvc.がオブリガートで登場するが、今までの聴いた指揮者の中では、それほど目立たない。しかしここでは、主旋律よりもこのオブリガートの旋律を目立たせている雰囲気。この旋律はT12からはfg.に引き継がれるが、ここでもオブリガートを目立たせている。T222からの再現部でも同様。各楽器のパートを細かく点で意外な発見がある演奏。 |

|||||||||||||

|

2016年5月10日 S.ラトル べルリンフィル No.92を視聴。ここまで聴いて来た特徴のひとつ、fとpの微妙な対比に加えて、微妙なテンポの変化も味わえる。後半の2つの楽章が特に、興味深い。Trioでは、作曲者の強弱の指定とは異なる表現で、テンポと強弱の微妙なアクセントを加えている。

Finaleでは、第2vn.の右側に位置する厚い響きを旨く表現。CodaのT267から、第2vn.がDの音程の持続音をT278まで続けている。これまでの演奏では、この持続音が余り聴かれなかった。第2vn.以外のパートは、持続音ではなく、8分音符を中心に、各楽器に受け渡されながら飛び跳ねる。この持続音があってはこそ、生かされると思った。 |

|||||||||||||

| 2016年7月29日 ブリュッヘンOrchestra of The Age of Enlightenment No92を聴取。第1楽章 展開部のT95から、弦を中心とした各パートが、動機を変形しながら、様々に聴かせる部分。2つのvn.パートが左右に分かれているので、聴きやすいととも緊張が高まる。以前、モダン楽器のゴバーマンを聴いたときは、この部分が大編成で迫力があった。ブリュッヘンの演奏は、古楽器のためか、この部分の迫力が不足。 |

|||||||||||||

| 2016年7月29日 ブリュッヘンOrchestra of The Age of Enlightenment No92を聴取。第1楽章 展開部のT95から、弦を中心とした各パートが、動機を変形しながら、様々に聴かせる部分。2つのvn.パートが左右に分かれているので、聴きやすいととも緊張が高まる。以前、モダン楽器のゴバーマンを聴いたときは、この部分が大編成で迫力があった。ブリュッヘンの演奏は、古楽器のためか、この部分の迫力が不足。 |

|||||||||||||

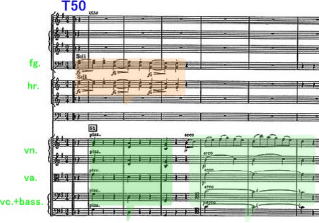

2016年12月17日 C デイビス 新盤 No.92を聴取。2011年10月2日、4日のBarbican ホールでの録音。第2楽章の最初の冒頭の主題。T2の8分音符の2つのvn.パートがスラーで表示された滑らかにこの主題を演奏する。しかしこのデイビスの演奏は、一部をスラーで通していない。(自筆楽譜を見ると、やはりこの部分はハイドンはスラーで記載している)この主題は何度も変形、回帰されてくるが殆ど全て、この演奏スタイルで通している。  従来の指揮者だと、スラーで通している。これに対しての演奏は、この主題がきっちりと区切られていて独特な雰囲気が漂う。終わりの方のT88-91(左図)にかけて、この旋律がva.を含む低弦で登場するが、この部分だけはスラーで演奏。T91-91がこの主題の最後の登場となる。(T98で第1主題が前半だけ登場するが、後半からは中間部の旋律にバトンタッチ)第1主題が、この楽章の終わり近くになってようやく、スラーの柔らかい雰囲気で淘汰された解釈だと思った。 |

|||||||||||||

2018年7月7日 92番 ロイ・グッドマン ハノーヴァー・バンド を聴取。 2018年7月7日 92番 ロイ・グッドマン ハノーヴァー・バンド を聴取。グッドマンの演奏は、各パートの分離感がよい。このCDは3曲が収録されているが、打楽器群は初めて登場。冒頭の序奏は最初で終わってしまい、繰り返しがないので忠実に聞く必要がある。最初の部分は弦楽器のみから始まり、T2から低弦が入る。vc.は、vc.とbassとは分離。Bassの旋律は目立たないが、右側の奥に余り、他のパートに消えないように明白に位置している。かなりゆっくりしたテンポだが、その後、T21からの主部のテンポは、速めなので対比がある。 この演奏では、Menuetの回帰では、最初と同様に、前半と後半を、忠実に繰り返しを守る。(第1楽章と第4楽章の後半は繰り返しを採用しないのとは対照的) 繰り返しを忠実に守ることもあってか、主部とTrioとの違いを再度、回数を多く聞ける。解説書の多くは、TrioでMenuetの旋律がT53で第1vn.に現れ、Trioといえども、Menuetと共通点があると記載されていることが多いと思う。この後の交響曲を含めて、ハイドンでは何度か、この手法をしている。 しかし複数回、繰り返すこの演奏を通して少し考えが変わった。すなわちTrioの段階でMenuetが入り込んでいるのではないか? 通常なら解説書などのように、Trioの冒頭から、Hr.を含む最初の動機がTrioのものを思う。しかし改めて、何度か聞き直してみると、Menuetの後半の冒頭T13で、既に第1vn.で、このTrioに類似したような旋律がある。既に、Menuetの後半からTrioの旋律が一部であるが登場していると思う。Trioの中にMetuetが入り込むのではない。むしろ既にMenuetとTrioとは、最初から共存していると思った。グッドマンの演奏では、繰り返しが多くあり、意外な発見があると思った。 |

|||||||||||||

|

2017年3月31日 ルネ・ヤーコプスの92番を聴取。No.90から打楽器群が追加となるが、録音による差はないようだ。少し前にファイ盤を聴取している。ファイは、モダン楽器の採用が多いが、こちらは全て古楽器。演奏の解釈が両者が少し共通している点が多い。+スコアに記載された以上に強弱の微妙なニュアンスを重視。一方、soloの扱い方では、余り目立たせない(冒頭 序奏 T2のvc.のオブリガートなど)

|

|||||||||||||

2017年3月27日T.ファイ No.92を聴取。ハイドン音盤倉庫(下記のアドレス)に評価が+5と高く評価されている曲。 http://haydnrecarchive.blog130.fc2.com/blog-entry-770.html 即興を含めたtimp.の効果については一つ前のno.90でも記載をした。この曲でも同様。この曲については、これ以外について記載をしたい。それはリズム感を生かした構築とTuittiの一体感。第1楽章では、得てして主部の第1主題の主旋律(ハイドンにしては珍しく長い小節な点にも注意)が、提示部、展開部、再現部に何度も登場する。様々な調、テンポで変わっていくのに、ついつい耳に入ってしまう。それ以外にも8分音符を中心としたリズム基調の旋律も大切。演奏家によっては、主旋律を重視してこのリズム基調の伴奏的旋律をあまり強調しない。しかしファイの場合は、この旋律も対等的に重視をしている。この解釈は、No.90の特に第1.4楽章でも同様。このリズム感が即興的に近いtinp.の音色とも絡んでNo.90はすばらしい演奏になっている。 リズム感と共に、各パートの分離とTuittiでの一体感について。音の分離と一体感は、文字では表現がしにくい面が多い。得てして分離感を表に出そうとすると、Tuittiでの盛り上がりが大きすぎて全体の表現が旨くできない点も考えられる。 しかしファイの演奏は奏者が多いながらも録音が鮮明で、音の分離感とTuittiのバランスが理想的。Finaleの冒頭から、vc.のオブリガートのsoloがあたかも主役の様に聞こえる。第1楽章の序奏T2から、vc.のsoloがそれまでなかった。(特に、ファイの演奏は、この第1楽章のvc.のsoloをとても引き立てている)ソナタ形式のFinaleで、vc.のオブリガートに代表さるように8分音符の刻むリズムが支配。T79からの第2主題も、主旋律は8分音符の旋律で伴奏する旋律も同様。このため、ついつい8分音符のリズム感の旋律を中心に聞き入ってしまう。 しかしスラーを含む、長い持続音の個所も時折ある。作曲者はこの旋律をtenutoの表示をしていないようが、この持続音があるからこそ、他のパートを盛り上げていく。再現部のこの持続音の個所は下記の様に続いていく。 T252:trp. T253:va. T255:hr. T257:bass T267:第2vn. T257のhr.は特に音量を上げて力強さと盛り上がりへ貢献。Finaleのテンポが今まで聴いた中では、一番の速いテンポ。オケがこのテンポについていけるかどうか心配するが、熱演もあって問題なし。他の楽章も勿論、ファイ |

|||||||||||||

2017年7月23日 K ベーム ウイーンフィル No.92を聴取。No.92と同じ解釈ではあるが、fとpの対比は、スコアに忠実に徹して、旋律あるいは音符ごとに微妙に変えることはない。この当たりはファイと違う解釈。 2017年7月23日 K ベーム ウイーンフィル No.92を聴取。No.92と同じ解釈ではあるが、fとpの対比は、スコアに忠実に徹して、旋律あるいは音符ごとに微妙に変えることはない。この当たりはファイと違う解釈。第2楽章T40からの中間部。ここの最初の部分では、直前のpとの対比から、fを重視して、爆発的に近い音量演奏するケースがある。しかしベームの場合は、あくまで通常のfの様に演奏。 奏者が多く、弦楽器で特に低弦の厚みが魅力のひとつ。曲のどの箇所もvc.とbass.の分離箇所が多いが、第3楽章の部分が典型。T22からvc.が長いスラーの持続音でbass。は演奏しない箇所が続く。Bassがない分、少し不安定な雰囲気が漂う部分。T32から冒頭のMenuetの主部が回帰してくる直前のT29の部分。ここでbass.がピチカートで入ってくる。通常なら、このピチカートが目立たない。しかしベームの場合は、低弦の厚みがあり、意外な箇所での聴き所になっている。 Finaleも弦楽器を中心として、vc.とbass.の分離やユニゾンを含めたTuittiが多い部分。弦楽器を中心とした厚みのある演奏で、モダン楽器のメリットを生かした名演。ベームは、ロンドンセットを録音していない。この理由は私には分からないが。モーツアルトを得意としていただけに、ハイドンはあくまで、交響曲に関してはあくまでハイドンは避けていたのかもしれない。 |

|||||||||||||

2018年7月7日 92番 ロイ・グッドマン ハノーヴァー・バンド を聴取。 グッドマンの演奏は、各パートの分離感がよい。このCDは3曲が収録されているが、打楽器群は初めて登場。冒頭の序奏は最初で終わってしまい、繰り返しがないので忠実に聞く必要がある。最初の部分は弦楽器のみから始まり、T2から低弦が入る。vc.は、vc.とbassとは分離。Bassの旋律は目立たないが、右側の奥に余り、他のパートに消えないように明白に位置している。かなりゆっくりしたテンポだが、その後、T21からの主部のテンポは、速めなので対比がある。 この演奏では、Menuetの回帰では、最初と同様に、前半と後半を、忠実に繰り返しを守る。(第1楽章と第4楽章の後半は繰り返しを採用しないのとは対照的) 繰り返しを忠実に守ることもあってか、主部とTrioとの違いを再度、回数を多く聞ける。解説書の多くは、TrioでMenuetの旋律がT53で第1vn.に現れ、Trioといえども、Menuetと共通点があると記載されていることが多いと思う。この後の交響曲を含めて、ハイドンでは何度か、この手法をしている。 しかし複数回、繰り返すこの演奏を通して少し考えが変わった。すなわちTrioの段階でMenuetが入り込んでいるのではないか? 通常なら解説書などのように、Trioの冒頭から、Hr.を含む最初の動機がTrioのものを思う。しかし改めて、何度か聞き直してみると、Menuetの後半の冒頭T13で、既に第1vn.で、このTrioに類似したような旋律がある。既に、Menuetの後半からTrioの旋律が一部であるが登場していると思う。Trioの中にMetuetが入り込むのではない。むしろ既にMenuetとTrioとは、最初から共存していると思った。グッドマンの演奏では、繰り返しが多くあり、意外な発見があると思った。 |

|||||||||||||

| 2018年11月9日 92番 バリー・ワーズワース カペラ・イストロポリタナ を聴取。No.82と異なり、hr.は左側に位置。打楽器群は、それほど強調はない。第2楽章の中間部では、余り盛り上がりがない。Finaleの冒頭、vc.のオブリガートは比較的、鮮明に聴こえる。 | |||||||||||||

2019年5月16日 エルンスト・メルツェンドルファー ウィーン室内管弦楽団 92番を聴取。No.92は、パリセット以降のNo.86を除くと、かなりレビューを多く書いている(12) その分、様々な奏者(録音を含む)で比較する楽しみがある。対位法の箇所が多いのは、大体この時期は共通している。それに加えて、低弦、高音域の間の内声部の旋律もポイントになると思う。たとえば、序奏の後T21から第1vn.が主題を開始しその後、直ぐにT22で第1vn.に16分音符の動機がある。短い動機だが、この楽章の随所で登場する。各パートの掛け合いのひとつにもなるが、T25は第2vn.。T26は第1vn.、T27は第2vn.とvn.同士でも分かれ、旋律も異なっている。 2019年5月16日 エルンスト・メルツェンドルファー ウィーン室内管弦楽団 92番を聴取。No.92は、パリセット以降のNo.86を除くと、かなりレビューを多く書いている(12) その分、様々な奏者(録音を含む)で比較する楽しみがある。対位法の箇所が多いのは、大体この時期は共通している。それに加えて、低弦、高音域の間の内声部の旋律もポイントになると思う。たとえば、序奏の後T21から第1vn.が主題を開始しその後、直ぐにT22で第1vn.に16分音符の動機がある。短い動機だが、この楽章の随所で登場する。各パートの掛け合いのひとつにもなるが、T25は第2vn.。T26は第1vn.、T27は第2vn.とvn.同士でも分かれ、旋律も異なっている。提示部を経過した後、展開部ではこの動機は、様々に変わっていく。たとえばT110では第1+2vn.ユニゾンで16分音符を引く。それに対して、vn.以外の全てのパート(timp.は除く)は、4分音符を含むリズムになり、16分音符は含んでいない。vn.は管楽器の高音域と低弦との間に挟まれいる。このため、中音域を受け持つ。低音から中音、高音までの各音域で明瞭に聴こえて欲しいのがハイドンの面白みであると思う。この各音域での明瞭な録音を期待したい。しかしメルツェンドルファーの演奏では不十分。このため、録音の点で不満になる。 |

|||||||||||||

2019年6月20日 92番 N マリナー を聴取。ひとつ前のNo.85の記事で、第2楽章の冒頭の主題。スラーで一旦、T2に部分でスタッカート気味に演奏するかと思っていたが。しかし、通常の指揮者と同様にスラーで終わっている。中間部の短調の部分は、以外にも柔らかく演奏。 元々、第3楽章はMenuetにしては、規模がかなり大きい。主部とTrioをあわせると104小節。後半の繰り返しを採用しなくても、大体5分程度は、かかるので長いほうだ。またMenuetの主部の動機が、Trioにもつながっていて、この楽章全体が一体感な感じ。Tiro自体も元々長いが、第1部~中間部~第2部(第1部の再現)の様に、さらに3部形式になっている。Trio自体が、元々長いため特にこの楽章は3部形式の雰囲気があると思う。 Trioの最初の部分。fg.とhr.から始まり、弦のパートは全てピチカートになっている。今まで聞いて来た中では、この弦のピチカートは、あくまで伴奏に徹していて控えめに演奏していたと思う。ところがマリナーの場合は、管楽器と対等あるいは、管楽器以上に強調している。Trio冒頭のT50から、音量が大きくMentueの一部の旋律が、新たに登場した雰囲気。しかしT54で、弦楽器の新たな派生動機(実はMenuetの冒頭の動機)が、かなり柔らかく対比される。ピチカートから元の弓の奏法に変わり、しかもかなり音量を抑えているので、T50のTrio自体が変化が大きいこのため、規模が大きくなった雰囲気。  その後Trioの後半のT87の部分。ここでも冒頭と同じ様だが、弦楽器のピチカートの伴奏は抑えるとともに、管楽器のfg.とhr.も音量を抑えている。T90からの派生動機も音量を抑えたままで、fl.が追加になる。Trio冒頭の再現に近い雰囲気ではあるが、音量の変化に伴い、Trio自体が再度、変化して登場する。このため3部形式の様な大規模なTiroの聴こえ方と思う。 Finaleの冒頭からのvc.のオブリガートも、音量は小さいが、明白に聞き取れる。1976年の録音ではあるがレンジの広さ、奥行き感は十分。小編成のモダン楽器を生かして、どの部分をピックアップしても良い印象。 |

|||||||||||||

2019年11月8日 92番 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団を聴取。1971年の録音でProduserは1972年の録音の No.95と同じ。Balance Engineerは異なっている。録音はNo.95に類似。No.102から引き続いて聴取すると、第1,2vn.の対比箇所がやや少なくなる。No.95以上に、soloの箇所が多く、強弱の対比が多いのが聴き所のひとつ。スタジオ録音ではあるが、No.95以上に録音の時の、僅かだが中央の近いところで随所に、楽器以外の音が入っている。特にMenuetで回帰してきてライブとは異なる雰囲気ではあるが違和感はない。T17で1小節の空白がある。この箇所での小さな音は、指揮者が譜面をめくる音かも。Menuetの最初の部分でも僅かだが、この箇所で類似した音が同じように入っている。しかもMenuetの最初と繰り返しはほぼ同じ箇所でも全く同じ音とは限らないので、テープでつないでいるような雰囲気でない。 2019年11月8日 92番 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団を聴取。1971年の録音でProduserは1972年の録音の No.95と同じ。Balance Engineerは異なっている。録音はNo.95に類似。No.102から引き続いて聴取すると、第1,2vn.の対比箇所がやや少なくなる。No.95以上に、soloの箇所が多く、強弱の対比が多いのが聴き所のひとつ。スタジオ録音ではあるが、No.95以上に録音の時の、僅かだが中央の近いところで随所に、楽器以外の音が入っている。特にMenuetで回帰してきてライブとは異なる雰囲気ではあるが違和感はない。T17で1小節の空白がある。この箇所での小さな音は、指揮者が譜面をめくる音かも。Menuetの最初の部分でも僅かだが、この箇所で類似した音が同じように入っている。しかもMenuetの最初と繰り返しはほぼ同じ箇所でも全く同じ音とは限らないので、テープでつないでいるような雰囲気でない。 Finaleの冒頭でvc.のsoloのオブリガートがある。弦楽器のsoloの箇所がこの曲ではNo.95と比較して少なく、ある意味、聴き所の一つ。手持ちのスコアの違いで、出版、監修による違いがあるかもしれないが。通常は冒頭からvc.のsoloと第1vn.のみで、今まで聞いてきた。 Finaleの冒頭でvc.のsoloのオブリガートがある。弦楽器のsoloの箇所がこの曲ではNo.95と比較して少なく、ある意味、聴き所の一つ。手持ちのスコアの違いで、出版、監修による違いがあるかもしれないが。通常は冒頭からvc.のsoloと第1vn.のみで、今まで聞いてきた。しかしクレンペラーの演奏では、この部分で第2vn.が音程を変えて入っているようだ。(第2vn.が右側の対向配置なのでよくわかる)T17からは第1vn。以外に第2vn.を含む他のパートが確保的に繰り返される。このときの第2vn.の動きも同じように冒頭から入っている雰囲気。録音のレンジは、やはり狭い方。強奏での音の濁りは少し耳にする。T ファイの良い録音で、低弦を含めた迫力ある方に軍配は上がる。録音のレンジが狭い割には、低弦の厚みは他の曲と同様に十分。vc.がやや左側。bass.はやや右側。低減が中央よりなので、Tuittiでの音の迫力は左右の低音での広がりは少ないが、その分、低弦の低位感は良好。比較的ゆっくりしたテンポもよい印象。 |

|||||||||||||

2020年1月5日 92番 クリップス London Symphony Orchestra を聴取。 2020年1月5日 92番 クリップス London Symphony Orchestra を聴取。No.99は下記のブログにレビューがある。 https://haydnrecarchive.blog.fc2.com/blog-entry-1364.html 収録順番は、ハイドンのみ関しては下記の通り。(録音年も含む) CD1: No.94 Winer Philharmoniker 1958年 No.92 london symphony orchestra 1953年 No.104 london symphony orchestra 1949年 CD2: No.99 Winer Philharmoniker 1958年 CDの2枚目の後半は、シューベルト No.6.メンデスルゾーン No.4が収録されている。ハイドンの収録曲に、ばらつきがあるのは後半2枚Menuet の2曲が長いので、短い曲のハイドンの交響曲が選択さらた可能性もある。(4曲の中で、No.99は一番の短い21:55) 奏者が異なるが、4曲の中で、作曲順番で聴取していくことにする。 No.92は、1953年。モノナル録音でレンジがかなり狭い。ヒス音なども目立ち、奥行き感も不足。楽器音以外も適宜入っているので録音の点では不利になる。この当時のスタイルを踏襲するのか、提示部の繰り返しはなし。(多くの頃の録音は繰り返しがないパターンが多い)全体的に印象は少ない。 |

|||||||||||||

2020年2月22日 92番 朝比奈 隆 ベルリン放送交響楽団 を聴取。ハイドン音盤倉庫にも好演の記述がある。(下記のアドレス) 2020年2月22日 92番 朝比奈 隆 ベルリン放送交響楽団 を聴取。ハイドン音盤倉庫にも好演の記述がある。(下記のアドレス)https://haydnrecarchive.blog.fc2.com/blog-entry-43.html 概して遅めのテンポで、冒頭からゆったり進む。モダン楽器で奏者が、かなり多い方。vn.は通常配置。1971年のスタジオ録音。録音で木管楽器は、奥行き感は多少はあるが、全体的にやや中央寄り。管楽器の各パートが中央に寄っていてその分、分離間がやや聞き取りがたい。特に低音楽器のfg.は、やや左側よりに聞こえる雰囲気。第2楽章のT99からの部分。第3部の終わりの方で3種の管楽器がsoloで中間部でいったん登場。この旋律の一部が、長調で柔らかく回帰してくる部分。この箇所でもパートの分離間が今一つ。 しかしその分、オケ全体の厚みはモダン楽器と多い奏者を生かして十分。Finaleの冒頭のvc.のオブリガートやfg.のsoloもTuittiとうまく対比。Finaleを中心に、休止の箇所が時折ある。ブルックナーほどではないが、休止の時のタイミングが面白い。あたかもライブのような録音で、指揮者からの動作の音が少しばかり入っている。ライブではないが、私はこの音が好きだ。この曲でもすべての箇所ではないが、随所に入っていて好演だと思った。  |

|||||||||||||

| 2020年12月19日 ロスバウト ベルリンフィル 92番 を聴取。下記のブログに好演と記[@述がある。1957年のモノラル録音。 https://haydnrecarchive.blog.fc2.com/blog-entry-1022.html つい、先日までモダン楽器ながら中編成のマリナーを聴取してきた。それとは対照的に、モダン楽器ながら大編成の演奏。ロスバウトのレビューはバーデン=バーデン南西ドイツ放送交響楽団 を聴取済み。ベルリンフィルはこの2曲がNo.104を含めて2曲が収録されている。 テンポの変化は余りない。残念ながらモノラル録音とレンジがやや狭いこともあり、録音の点で不満に終始。 |

|||||||||||||

2024年8月18日 92番 鈴木秀美 OLC を聴取。No.92は、色々な奏者でレビューを書いてきたが、ひとつ書き残したことがある。まだ中学生頃に、なぜかこのNo.92を聴いた記憶。1970年の前半頃(あるるいはもう少し数年前かも)。私の記憶では、確か サヴァリッシュ ウィーン交響楽団だと思ったが。ハイドン音盤倉庫にはリストの掲載なし。この時、聞いた印象は余りないが、やたら最初の主旋律が繰り返し登場することしか記憶がない。もちろんLPレコード。A面かB面から忘れたが。レコードの解説書の中でこの第1楽章の動機について、「頻繁にこの動機は登場し、姿を変えていく」と書いてあったと思う。当時の私は、「退屈」の気分しか感じかなった。その後の第2楽章以降は興味がなく、途中で聴くのをやめてしまったと思う。 2024年8月18日 92番 鈴木秀美 OLC を聴取。No.92は、色々な奏者でレビューを書いてきたが、ひとつ書き残したことがある。まだ中学生頃に、なぜかこのNo.92を聴いた記憶。1970年の前半頃(あるるいはもう少し数年前かも)。私の記憶では、確か サヴァリッシュ ウィーン交響楽団だと思ったが。ハイドン音盤倉庫にはリストの掲載なし。この時、聞いた印象は余りないが、やたら最初の主旋律が繰り返し登場することしか記憶がない。もちろんLPレコード。A面かB面から忘れたが。レコードの解説書の中でこの第1楽章の動機について、「頻繁にこの動機は登場し、姿を変えていく」と書いてあったと思う。当時の私は、「退屈」の気分しか感じかなった。その後の第2楽章以降は興味がなく、途中で聴くのをやめてしまったと思う。 当時のジャケットは確か、指揮者あるいは作曲者のシリーズの中の一つ。シリーズの一環だったので、表紙の写真は統一されていたようで、ハイドンや奏者に関する由来の写真ではなかったと思う。ステレオ録音で当時としては比較的、新しい録音だったらしい。ハイドン音盤倉庫にもデータが記載なかったので、記憶違いかもしれないが。ハイドンは、昔は余り興味がなかったので、当時の私には、この第1楽章は退屈以外に感じかなたと思う。  最新名曲解説全集などは、序奏の後、第1主題は主和音から開始しないことが、しばしば記載されている。確かに初期や中期の交響曲のように、主題が主和音から開始すると、ある意味、安心感があるかもしれない。スコアを見る機会が多くなると、この仕掛けも分かるような気がする。弱奏から始まる第1主題。これより一つ前の序奏の最後。同じ第1vn.でも、序奏の最後の音の高さは #C。それに対して、第1主題は C と半音、下がっている。弱奏とは言え、半音さがっての開始となるので、不安定な気持ちになる仕掛けがあると思った。 鈴木秀美 OLCの演奏は、弦楽器の低音に、独特に魅力があるとかねてから思っていた。この曲もその一つ。vc.とbass.の分離は、中期ごろから頻繁に登場する。bass.と分離したvc.は、高音域の弱奏の部分では、あたかも対旋律以上に、主旋律としても活躍する役割があるとかねてから思っている。序奏のT2からの対旋律は、その後va.とも一体になる箇所があるが、vc.の動きがよくわかる。 ハイドンは、vc.が1名の場合、奏者を増やす場合、追加のvc.1名よりも、fg.とbass.の追加が望ましいとコメントをしていた。fg.は、中期以降にsoloの箇所が増えてくる。低弦を中心に考えるとVc.+bassのユニゾン。Vc.+bass+va. のユニゾン。 Va.とのユニゾンの3パターンがある。この曲でも随所に色々なパターンがある。fg.を含めた各パートの動きが、これら3つの違いを含めてよくわかる。 井上太郎著「ハイドン106の交響曲を聴く」の中で、No.92は「無駄な音がなく、全ての音が適格にところを得ている」と記載がある。この著作ではNo.90とNo.91との比較から記載がある。調性は違うが一つ前のNo.91の第2楽章を比較してみる。No.91は2つの主題からなる変奏曲。管楽器は主にfg.のみが活躍する箇所が多い。また繰り返しの箇所も多い。それに対してNo.92の方は、菅楽器はfg.以外にも活躍。管楽器のsoloの箇所も適宜ある。繰り返しの箇所はないが、最小限の構成でも、一度、聞いただけで印象に残る。緩徐楽章一つをとっても、No.92は無駄な箇所がないと思う。 No.92を通して聴くと、Finaleに向かって、締めくくるような雰囲気。第1楽章から第3 までは、最近、聴取したA フィッシャー(新盤)のように、必要に応じて音量を落とした部分もある。Finaleは、展開部 最後に近い部分のT209で、わずかに休止と音量を落として、fz の部分を強調する部分は、他の指揮者にもみられる。vc.を含む低弦の箇所はもちろん聴き所。Hr.の低音域の部分なども明白なので、tuittiの箇所などは、低音がやや大きい、ピラミッドの様な音の雰囲気。 録音データを見ると、今までの朝日浜離宮ホールではない。東京文化会館 小ホールになっている。面積的には余り違いないかもしれない。小ホールの方は、左右に広がり観客の奥行きが狭くなっている。649席で、2階席があり広くなっている。奏者の舞台の裏には反響板がある。一方、浜離宮ホールは552席で、1階席は448席。ホールの形状は長方形に近い。小ホールの録音はやや鮮明で、弦の音にも厚みがある雰囲気。 今回は、No.92と中心にレビューをした。実際のCDの収録は、1曲目に ハイドンのvn.協奏曲。2曲目にこのNo.92。3曲目にベートーベンの交響曲 No.2となっている。No.92は、ライヴ録音の当日の最後ではない。3曲目にベートーベンをもってきていることもあり、メインはベートーベンの方になってしまう。第1曲目のvn.協奏曲はライナーノートで、指揮者自身が1760年代前半の作曲で、初演当時の雰囲気を重んじて音量を落とすこと記載があった。初演当時はエステルハージの宮殿で、所属の楽団は第1vn.は最大でも2名。追加は、兼任でvn.のsoloも担当。va.、vc.、bass.は各1名ずつ。初演当時の演奏規模ではないが、小編成での協奏曲を意識して演奏。普段の指揮者からvc.の独奏に回っているようだ。ライナノートの写真にも、一部ではあるが、独奏vn.が中央に位置し、中央やや右側奥に、vc.がいる。vn.がオケと掛け合う部分で弱奏の部分は、弦の各パートはsoloの伴奏としているようだ。(過去のvc.協奏曲でも同様のケースがあった)tuittiの箇所でも、全体的に音量を抑えている。第1曲目にこのvn.協奏曲は位置すること。第2曲めと第3曲目に対比させるように、音量を抑えているようだ。 Vn.協奏曲やNo.92の 最後の部分では、拍手があったかもしれないが、カットされている。演奏自体はライヴの雰囲気が出て申し分はないが、やはりメインはベートーベンの方に感じてしまう。 |

|||||||||||||

2025年1月23日 92番 秋山和慶 広島交響楽団を聴取。2009年2月13日の収録。モーツァルト交響曲 No.25、ピアノ協奏曲No.27の後、3曲目として最後のシリーズとして収録されている。一連のハイドンの演奏に関して、緩徐楽章は、概して遅めのテンポに通しているがこの曲も同様。No.92を聴き通してみての大きな特徴は、余り見いだせない。ライナーノートにも「中庸」がキーワードとして記載されている。確かにこのキーワードはぴったりの表現だと思う。 2025年1月23日 92番 秋山和慶 広島交響楽団を聴取。2009年2月13日の収録。モーツァルト交響曲 No.25、ピアノ協奏曲No.27の後、3曲目として最後のシリーズとして収録されている。一連のハイドンの演奏に関して、緩徐楽章は、概して遅めのテンポに通しているがこの曲も同様。No.92を聴き通してみての大きな特徴は、余り見いだせない。ライナーノートにも「中庸」がキーワードとして記載されている。確かにこのキーワードはぴったりの表現だと思う。ところで井上太郎著「ハイドン106の交響曲を聴く」にも「ハイドンの交響曲の中で最も美しいものだと思う」と記載がある。各楽章ともにNo.90,91などと比較して無駄のない徳特徴生かしているのも、この交響曲の特徴の一つであると思うし、私も頷ける。この第2楽章の美しさには、どのような点から生まれるのか? 何度も引用して来た「古典派の音楽の様式」の中にそのヒントがあると思った。この著作の最後にハイドンの交響曲の引用の譜例を含めた箇所が、まとめられている。ザロモンセットの12曲はもちろんNo.104など1曲あたり4箇所の引用などがある。それに対して、No.92以前の曲については、1曲あたりの引用箇所は少ない。副楽長時代のNo.6~8、No.31などは掲載もされていない。しかしNo.88とNo.92に関しては、それぞれ4箇所も掲載がされている。No.92の4箇所の引用例の一つとして。第2楽章の部分が掲載されている。以下、その一部だが引用 「深さが感じられる緩徐楽章は、小さな動機に表情豊かな彩りを添えて頂点を築く無駄のなさの点で称賛されてよい。T15の半音階的な動機(拙者:追記 既に T7の時点で登場しているが)17.19、21でも再び出てくるが、回を重ねる毎に間隔が詰まり、表現が濃くなりm和声も温かみを増し、結局はたっぷりとしたレガートに至る。こうしたやり方にはまだ機知があるが、こうなるともはや幻想と見分けがつかない、」 以下引用終わり。 上記の文献の中では譜例として2段に渡り縮約してある。しかしポイントとなるT17他の小動機の部分は「カギ括弧」で明記されているので、逆に文章の表現のポイントがよくわかる。弦楽器のパートのみの譜例を掲載したが、確かに該当箇所の部分を中心に見てみると小動機が少しずつ変化していき、最終的にはT20-21で冒頭の雰囲気からゆったりとしたレガートに変化している。その後、中間部のT40から短調に変化する部分と対照的に終わっている。スコアをみると確かに無駄のないことがよくわかる。今回の演奏に関して、遅めのテンポであったこともあり、この点もよくわかる。 一連の曲を締めくくるにあたって、装丁を含む感想について。Amazon の商品紹介において曲目の紹介に合わせて最後のほうに、「※美麗夫婦箱による装丁」 と記載がある。外見からすると、どのような趣旨なのか私には分からない。8枚のcdのレーヴェル面の色は全て異なっているのが特徴なのかも。 ライナーノートには、指揮者の紹介と当日の演奏会プログラムの記述がある。モーツァルトとハイドンの交響曲は全て収録されているが、この間の協奏曲などの収録はない。ライヴを前提とした場合、私としては協奏曲などの間を含む全ての曲を、収録日順に通して聴取してみたかった。ライナーノートには指揮者のアップの写真のみで奏者や演奏会場、収録風景などの写真は掲載がない。 それぞれの当日のコンサートのテーマは、恐らく何らしかの文言があったと思う。せめて、収録日の当日のテーマなりの記載があった方が、収録した指揮者の意図が少しでも受け止めることができると思う。広島交響楽団のホームページから過去の演奏会の記録を調査してみたが、かなり前の収録なのでデータがなく、分からなかった。 ハイドンに関してだが収録日によっては、録音のレベルが異なる箇所も多い。(ただし曲の規模や調性などを意識して意図的に奏者の数など調整した場合は別になるが) ライヴ自体に会場からのノイズについての支障は私には問題ない。しかし音量のレベルの差についてはかなり気になった。このため録音方法や装丁などは工夫が必要と感じた。しかし8枚組でこの値段ならば、致し方がないかもしれない。 |

|||||||||||||