2023年12月31日 更新

| 通 No |

Hob. No. |

通称名 | 作曲年 | 調性 | 楽 章 数 |

fl | fg | trp | cl | timp | cmb | ランク | 聴きどころ、ポイント |

| 84 | 82 | 熊 | 1786 | C | 4 | - | 1 | - | - | - | (1) | A | Finaleの盛り上がり |

| 1 | C | Vivace | |||||||||||

| 2 | F | Allegretto | |||||||||||

| 3 | C | Menuet | |||||||||||

| 4 | C | Vivace | |||||||||||

|

No. 82-87の6曲はセットでパリ交響曲になる。昔から親しまれている曲のひとつで、最新名曲解説全集にも全曲が記載がされている。パリ交響曲の由来は、パリ在住の演奏団体のために作曲されている。フル編成では約100人規模とされていて、エステルハージの楽団と比較しても格段に多い。現代のオーケストラで聴いても、6曲の全て、どの曲も聴き応えがある。その第1曲目に当たるのが、順番からすれば、No. 82。ただし名曲解説全集によると、翌年の可能性もあるとのこと。しかし、セットの6曲を聴き通しても、余りその差が私には分からない。通称名の「熊」は、Finaleの第1主題の低音が、ドローン風に熊が「うなる」様な雰囲気からによる。

第1楽章のVivaceは、主和音が主体で単純だが、各主題が割合に単純ではある中、音色の変化を中心に楽しませてくれる。私が一番、お勧めしたい聴き所は、管と弦のユニゾンの対比。提示部では、第2主題の部分で弦とob.が、からむ。しかし再現部では、曲想自体は殆ど同じ様だが、ob.ではなく、fl.が、からむ。楽器の対比が美しい。第2楽章は変奏曲風のロンド形式。圧巻は、やはりFinaleの最後の盛り上がりを取りたい。通称名の由来となった、旋律は最初は目立たない。しかし随所で、次第に高揚して行く。C調という祝典的な雰囲気は共通したもの。その中で最後の部分では、trp.とtimp.が加わり、エネルギッシュな盛り上がりで終わる。この盛り上がり方は、今まで聴いた中では、やはり頂点になる。 フィッシャー盤の演奏はsoloの雰囲気は、もちろん味わえる。しかし私が聴く限り、この曲当たりから演奏人数を弦に関しては、増やしている様に思える。特に最後のcodaの盛り上がりは、小編成のオケとは思えないほど、圧倒的な迫力を伴う。 それに対して、ドラティ盤は録音のせいもあるのか、少しおとなしい雰囲気に終始する。 手持ちにカラヤン指揮のベルリンフィルがある。こちらは、フィッシャー、ドラティよりもさらに大きな編成で、ロマン時代の音楽の規模。全般的に速めのテンポを通すが、第2主題の部分など、主部とは異なった歌う様な部分は、少しゆっくり目のテンポの変化が私は好きである。しかし3人の指揮者の中では、最終的に、フィッシャー盤を取りたい。 (2010年1月4日追記 タグとして2010年2月14日とする) |

|||||||||||||

| 2010年4月10日 NHK FM放送の番組「吉田秀和 ハイドンその生涯と音楽 27回」にて、カラヤン指揮 ベルリンフィル管弦楽団の演奏を聴取。番組の紹介に当たり、選曲の理由のひとつとして、カラヤン盤を取り上げた経緯の解説がある。このシリーズでは、オルフェウス室内楽団を中心にあったが、演奏の面白さに注目をする視点から、カラヤン盤になった。演奏自体は、手持ちのカラヤン盤を同じもの。 改めてもう一度FM放送で聴き直す。特に聴きなった点では、第3楽章Menuetのテンポが、かなりゆっくりで、堂々としていた。室内的なMenuetからとはほど遠く、堂々とした雰囲気が印象的。 |

|||||||||||||

|

2012年12月13日追記 バーンスタイン聴取。録音データによる、1962年ニューヨーク。今は、2012年であるからもう50年も前になる。(まだ私が幼い頃だ)

さて、Hob-No.No.83に少し時間を置いて引き続き聴取。バーンスタインの特徴は、No.84にも記載をしたが、ロマン的というか、濃厚は雰囲気は同様。第1楽章は、それほど感じないが、細かい音色は、大編成でありながらも忠実。たとえば、第2主題は、提示部では属調で、fl.がユニゾン。再現部では、fl.ではなくfgがユニゾン。細かいところであるが、大編成であると、得てして聴き落としやすい。しかし、この録音でも十分に区別ができる。この当たりは、ライブ録音とは違う特徴であるかも。第2楽章から音色の細かい使い方なども同様。 Finaleは今まで書いてきた演奏家でも一番の聴きどころであると記載をしてきた。50年も前の録音であるが、ステレオ感と奥行き間は十分にある。特に、inaleの第1主題が低弦で登場するがこの部分も、きっちりとしている。 演奏はもちろん大編成のオケとしての典型的な例であろう。しかし、今回は録音の新鮮さを見直した次第。 最近、少し昔の頃を思い出してしまう。1970年代から、クラッシック音楽を聴き始めているが、当時の録音は、NHKFM放送とLPレコードしかなかった。FMではエアチェックの言葉が流行。一方レコードの方は、単価が高かった。当時の値段で、廉価版で1000円が当たり前。最新の録音では、西ドイツのグラムホンに憧れ。しかし、その当時の値段は、2000円前後。現在の物価からすればその2倍。4000円前後になろう。 |

|||||||||||||

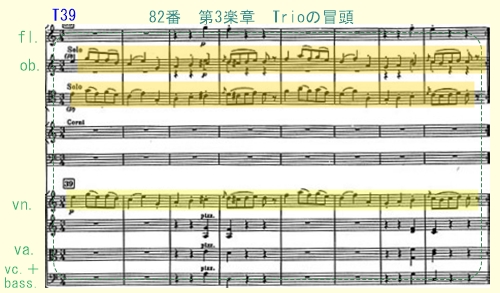

| 2014年1月12日 デイビスを聴取。デイビス盤を聴き通してきて、パリセットになると、cmb.が入らないかもと予測したが、以前、常時入っている。C調で、Trp.とtimp.がセットで入る。デイビス盤では、それほど目立たず。逆に、管を中心としたパートが比較的良く聴こえる。第1楽章の第2主題 再現部は、提示部と違って、fg.が弦のユニゾンで登場するが、ここでも、fg.が活躍。 第2楽章は、Allegrettoの指示指定となっているが、私が今まで聴いてきた中では最も速いテンポ。Allegrettoどころか、Vivace並みの速さ。概して遅めのテンポのデイビス盤であるが、緩徐楽章でこれほど、速いテンポは聴き通してみて初めての経験。2つの主題が変奏しながら、展開していくが、このテンポには賛否両論があると思う。4つの楽章を通して聞くと、第2楽章を含めて、全て速めのテンポになってしまう。Menuetのtrioで、管楽器が弦とのユニゾンでの箇所があるが、終わりの方で、テンポをやや落とす。この対比が印象的。 finaleも、fg.を中心に、各パートが細かく聴こえ、打楽器や金管楽器がその分、やや押さえ気味。Menuetと同様に、テンポを微妙に変えて、全体的には、ゆっくりしたテンポの中でも、アクセントを付けている。カラヤン盤のゴージャスな雰囲気とは、ほど遠いのが対照させている特徴。最後になってようやく、全楽器が、鳴らして終わる。ライブ録音とも相まって、このデイビスは推薦したい一つ。 |

|||||||||||||

| 2014年7月1日 B.ヴァイル盤を聴取。元々、編成が大きい規模を意識してか、50番代までのものと比較して、奏者数が多いのか迫力がある。しかしながら、管楽器などは、当時のものを使用しているので、管の細かい音が良く分かる。第1楽章の再現部での第2主題で、2本のfg.が細かく音色を違えている点などは、このヴァイル盤でないと分からないほど。ただ、繰り返しは省略されているので、一度聴いただけでは、見落としがち。 緩除楽章は、かなり速めのテンポ。緩除楽章も、かなり速めのテンポ。2つの主題が変奏されながら進む中で、テンポは終始ほぼ同じ。Finaleは低弦が、かなり活躍するが、左右のステレオ間も旨く録音されている。終わりに近い部分T264で、timp.が他のパートと異なり、ffで演奏するように指示がある。ヴァイルでは、今まで聴いてきた中で、一番、このときばかりにtimp.が活躍する。それまでvc.とbass.の違いも細かく分かってきた中で、迫力がある内に終わるのは曲に締めくくりに、うってつけ。 私なりの以前からの好みで、ヴァイオリンの細かいパートの動きに注目しているので、第2ヴァイオリンが右側に位置するヴァイル盤の特徴。ホグウッドは、パリセットを録音していない。このパリセットを録音していたら、このヴァイル盤に近い解釈ではないかと思った。ランクはAはもちろんであるが、録音のよさも相まってフィッシャー番よりも、このヴァイル盤を推薦したい。 |

|||||||||||||

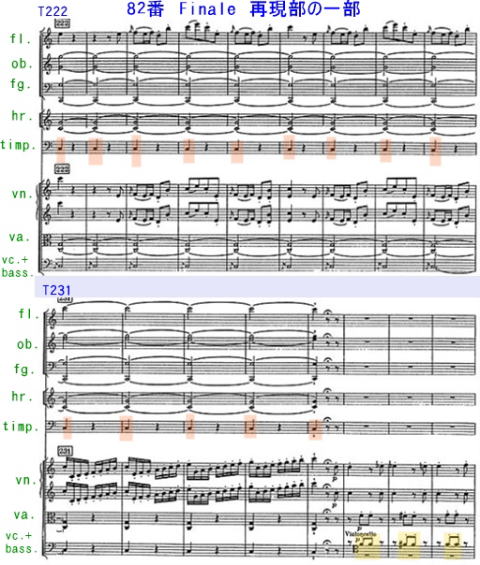

| 2015年6月1日 聴取追加。ノリントンの6曲シリーズの最後を締めくくる。強弱の微妙なニュアンスをスコア指示の一部は守りながらも、ノリントン独自の解釈が随時ある。これまでも聞いてきた同じ様な箇所は多いが、典型的な箇所が第1楽章 展開部の終わりのT168の部分。ここでは、Tuttiでfzの指定が続いている。今まで聴いてきた大半の指揮者は、このfzの指示を守り、その後、僅か1小節後のT169のppの指示に急に音量を落とす。この急な変化が、今までの演奏者の解釈であった。 一方のノリントンの場合は、T168の指示を守らず、既にppの指示で音量を落としている。T174からのfで始まる冒頭主題との対比が聴き所である中、次第にT168から音量を落とす箇所は、その後の対比とも相まって効果満点。 第2楽章のAllegrettoのテンポではなく、No.85と同じよう様なテンポの速さ。No.85の第2楽章も同じ Allegretto の指定があり、忠実に守っていると思う。 圧巻はFinaleで、第1楽章からここまでは打楽器のTimp.が思ったほど、活躍がなかった。しかし、ここではcodaに向けて存分に活躍。T222では、timp.は最初の1拍目の4分音符のみで連打。ここで一旦、収まるが最後の部分のT244で16分音符の連打が始まる。スコアではTimpのffの指定があり。作曲者はここでtimp.を活躍させたかったのであろう。パリ国立図書館の自筆楽譜でもこの部分は、ネットで見られる。(終わりの方のp76) timp.は横書き10段の五線紙の一番上の部分になっていて、ffの指示が明確に記載されている。(No.86と違って、No.83は、最初から打楽器群が一緒に記載されている) 各パート、特に、弦楽器の細かい部分が良く聴き取れるのもこの演奏の特徴。Finaleの冒頭のbassで始まる持続音はbassのみ。この持続音は、展開部の冒頭T116では、第2vn. va、fg.から始まり、2小節遅れて、低弦にさらに引き継がれる。この微妙なずれなども、対向配置で良く分かる。 Finaleの初めに近い部分で第1vn.のT3から登場する第1主題の動機。僅か1小節の動機であるが、スラーとスタッカートに分かれて構成されている。この1小節の中でのスラーとスタッカートとの違いが、ノンレガート奏法をベースにしたノリントンの解釈により、陰影が付けられる。この1小節の動機は、低弦の連打音を含む持続音などと対比しながら、codaに向かって、あらゆる箇所で変形、飛び回るように展開されていく。モーツァルトのような旋律で歌わせるスタイルとは全く異なる。これがハイドンの特徴であり、スコアをみながら 聴取すると、一層この醍醐味が増える。ノリントンのこのFinaleを聴いてみて、動機の展開の面白さがさらに良く分かった。 一方、ホグウッドはパリセットを録音していない。もしホグウッドの演奏があったら、この当たりの微妙なニュアンスがよく表現できるのではないかと思った。ここまでパリセット6曲を少しずつ聴いてきた。6曲の中でどの曲を取り上げるかと思うと、私は2箇所の部分としたい。1箇所目は最初の No.87の冒頭の第1主題のノンレガート奏法のピュアーな音色。 2箇所目はNo.82のtimp.のffによる強打。最初と最後の部分で、改めて6曲を締めくくっての演奏で終わると思った。 |

|||||||||||||

| 2015年7月24日 クイケンをNo.86から引き続いて聴取。CDでは最初の収録となっているが、作曲順では最後になる。第1楽章は、今まで聴いてきた演奏の中で、かなり遅いテンポ。No.86と同様に低弦、vc.とbassの定位感がはっきりしているので、Tuttiでの音の厚み間が堪能できる。チェンバロは、主に、bassの旋律と同じであるが独自の動きがあり、こちらも聴き所。FinaleもTuttiでの迫力が聴き所であるが、金管、打楽器軍が余り目立たない。その分、低弦の厚みでカバーをしている感じ。Codaの部分のT264のtimp.のff指定もノリントン盤ほど目立たず。

クイケン盤を通しての感想であるが、Tuttiでの音の厚みと分離間を堪能したい場合、楽器の配置で第2vn.が右側にあったらよい。第1、2vnn.がオーケストラ全体に広がりと壮大さが味わえるから。ヴァイル盤は、古楽器で第2vn.は右側に位置するが、曲の微妙なニュアンスや各パートを細かく聴きたい場合、クイケン盤に軍配が上がる。 |

|||||||||||||

| 2016年7月21日 ブリュッヘンOrchestra of The Age of Enlightenment No83を視聴。 第1楽章T25からの動機が前半で活躍するが、T40第2vn.のパートは、通常の演奏では、聴こえにくい。しかし。ブリュッヘンの演奏では、鮮明に聴こえる。(この動機は、展開部と再現部では取り上げられないので、重要ではないかもしれないが)Finaleでの最後のcoda T264からのtimp.は。ノリントンほど目立たず。 |

|||||||||||||

2017年2月25日T.ファイ No.82を聴取。6曲シリーズの最後になる。ファイの演奏は、1章節単位の細かい指定 スラー、スッタカート、強弱の指示を細かく表現しているのが特徴のひとつ。この第1楽章は、他の5曲と違って、冒頭から様々な主題が登場する(ちょうど同じC調のNo.48の雰囲気に似ている)提示部だけの主な動機を自分なりに挙げてみると、下記の様に7つの動機が考えられる。 2017年2月25日T.ファイ No.82を聴取。6曲シリーズの最後になる。ファイの演奏は、1章節単位の細かい指定 スラー、スッタカート、強弱の指示を細かく表現しているのが特徴のひとつ。この第1楽章は、他の5曲と違って、冒頭から様々な主題が登場する(ちょうど同じC調のNo.48の雰囲気に似ている)提示部だけの主な動機を自分なりに挙げてみると、下記の様に7つの動機が考えられる。1. T1からの32分音符の上行する和音の旋律。 2. T5からのスラーを含む流れるような旋律。 3. T9のスラーをスッタカートが同じ1小節内に現れる短い動機。 4. T25からのシンコペーション。 5. T26の休止符を挟む短い動機。 6. T51の2分音符を含む長い旋律。 7. T70のスラーを挟む第2主題。 T102までの提示部が終わる中で、少なくとも7つの動機が登場する。それぞれの動機は、T25-30の部分の様に、同時に登場する箇所もあるが、それぞれT102までは独立している。得てして、これほどの動機がわずか102小節の間に登場すると、散漫な印象を持つ可能性もある。しかし散漫な印象は全くない、 石多著の「交響曲の生涯」でも、T1からのfで主和音を分散した動機が、突如T5で叙情的な主題がpで急に登場することに「当時の聴衆がびっくりしたに違いない」と記載されている。このT102までの動機が、展開部では、全ての動機の変形はないが活用される。T51の動機が再現部手前の箇所で、付加6度の和音を使って刺激的な効果を使っている記述もある。再現部では、7つの動機の内、T51の動機はするなど、簡潔にしている部分もある。実際、この楽章は、様々な楽想が登場し、多彩な変化を聴かせると絶賛しているが私も同感だ。 第2楽章は、2つの主題による変奏曲。2番目の短調の主題の変奏にあたるT101からの部分。テンポは同じだが、16分音符の短い旋律を強調。特にT109からの第2vn.の旋律は、音程が低いにも関わらず第1vn.以上に浮き立たせて緊張感を増している。(第2vn.が右側配置のため効果的) Finaleで終わる直前のT264。ノリントンは、この部分でtimp.を強打していた。ファイでは、強打しているが、持続音を含む他のパートの迫力に少し負けてしまう。しかし、終結に向かっての盛り上がりはすばらしい。No.86も打楽器群は入っていた。こちらのNo.82の方が、打楽器の迫力がある。通して6曲のパリセットを聴き通してみると、No.87が一番印象に残る。ノリントンのノンレガートに圧倒された雰囲気と同じように、スコアの背後に書かれている微妙なニュアンスを、現代の聴衆にモダンに近い楽器で再現してくれた印象。Hob番号で通して聞くと、最初にNo.82から登場する。一方、作曲順番だとNo.82が最後になる。ノリントンのCDも作曲順番だっが。6曲の最後に、この No.82を持ってきて正解だった。 |

|||||||||||||

2018年8月15日 82番 バレンボイム イギリス室内管弦楽団 を聴取。弦の多い奏者を生かしたモダン楽器が特徴のひとつ。今までの5曲は、緩叙楽章を中心に書いてきた。この楽章ではテンポは概して速め。 No.86でも打楽器群が活躍したが、こちらの方は、fg.を含む低弦の独自パートが多い箇所もあり。このため、Tuittiでの音の厚みが聴き所のひとつ。この曲は特に低弦の独自のパートがあり、冒頭主題の前打音を含む主要旋律をいかに、他のパートと対比させるかがポイントの一つ。 Codaの部分のT264でtimp.を含む盛り上がりの箇所がある。今までhr.について、余り記載をしてこなかったが、パリセットを中心に、hr.の長い持続音の箇所が多い。特に最初のNo.87はその箇所が多いと思うが。No.82の交響曲だも同様に、hr.の和音がさえる。さすがに、timp.はファイのように、soloの様にたたかないが。それでも6曲を聴き通してきた中で、、バレンボイムの特徴にも少し慣れたのか、この最後の盛り上がりが一番の聴き所のひとつだと思った。 |

|||||||||||||

| 2016年7月21日 ブリュッヘンOrchestra of The Age of Enlightenment No83を視聴。 第1楽章T25からの動機が前半で活躍するが、T40第2vn.のパートは、通常の演奏では、聴こえにくい。しかし。ブリュッヘンの演奏では、鮮明に聴こえる。(この動機は、展開部と再現部では取り上げられないので、重要ではないかもしれないが)Finaleでの最後のcoda T264からのtimp.は。ノリントンほど目立たず。 |

|||||||||||||

2018年11月8日 82番 バリー・ワーズワース カペラ・イストロポリタナ を聴取。No.96とNo.100とのカップリング。No.85から引き続き聴取する。No.85の第2楽章は繰り返しがなかったが、こちらの第2楽章は繰り返しあり。テンポはかなり速め。第3楽章も同様に速め。Finaleの冒頭の低弦は、やや積みが少ない。また、前打音を含む持続的な動機も余り目立たず。展開部の中ほどで、音量を少し落とす部分が長く続く。(一般的な指揮者よりもこの部分は音量を落としているようだ)codaに向かっても、余り盛り上がりがない。 2018年11月8日 82番 バリー・ワーズワース カペラ・イストロポリタナ を聴取。No.96とNo.100とのカップリング。No.85から引き続き聴取する。No.85の第2楽章は繰り返しがなかったが、こちらの第2楽章は繰り返しあり。テンポはかなり速め。第3楽章も同様に速め。Finaleの冒頭の低弦は、やや積みが少ない。また、前打音を含む持続的な動機も余り目立たず。展開部の中ほどで、音量を少し落とす部分が長く続く。(一般的な指揮者よりもこの部分は音量を落としているようだ)codaに向かっても、余り盛り上がりがない。 |

|||||||||||||

| 2019年5月11日 エルンスト・メルツェンドルファー ウィーン室内管弦楽団 82番を聴取。6曲のパリセットが最後となる。1786年の作曲で自筆楽譜が存在。No.86と同じ様に10段の五線譜で書かれている。こちらの方は最上段にtimp. 2段目に trp.+hr.が入っている。最初から打楽器群が入っている。第1楽章のテンポが少し速め。録音でFinaleの一部、一瞬ではあるが音の途切れがある。録音の点でも不満。 |

|||||||||||||

2019年6月16日 82番 N マリナー を聴取。強弱の細かいニュアンスについてを中心に今回は書いてみる。作曲者は自筆楽譜などで自分の意図を記録に残す。しかし時間が経過することを含めて、作曲者の意図をどの様に、聴衆に過去から現代まで伝えるのかは、指揮者や演奏者にかかっている。指揮者はスコアに書いてある指示を元に、微妙な表現まで含めて表現する。 2019年6月16日 82番 N マリナー を聴取。強弱の細かいニュアンスについてを中心に今回は書いてみる。作曲者は自筆楽譜などで自分の意図を記録に残す。しかし時間が経過することを含めて、作曲者の意図をどの様に、聴衆に過去から現代まで伝えるのかは、指揮者や演奏者にかかっている。指揮者はスコアに書いてある指示を元に、微妙な表現まで含めて表現する。強弱記号はスコアでは、f fz などと記載されている。No.82は自筆楽譜が存在し、現在もネットで見ることができる。ハイドン自身、10段の五線譜に、やや薄いと思われるインクで、サラサラと書いている。これを写譜屋に回す際に、写し間違いのない程度に、書いたと思う雰囲気。強弱記号も、もちろん記載はされている。しかし全ての箇所やパートに書いてあるとは限らない。 第1楽章提示部、推移、確保のT21からの部分。2つのvn.は、第1主題の動機を p で確保する。その後、T25からスコアではf で様々な楽器で演奏される。冒頭からこの楽章は、ややテンコモリのように様々な動機がいたる所で登場する。No.48やNo.96の第1楽章にも、類似した雰囲気ではある。2つのvn.はさらにシンコペーションの動機が新たに登場するなど新たな展開になる。 F の指示で、得てして2つのvn.の音程の高いシンコペーションの動機がメインに出て、他の旋律が埋もれてしまうことがある。低弦等はこのときに、第1主題の動機を受け持っているので、このところも聞きたい点のひとつ。 マリナーの場合は、全体的に、この箇所で全ての楽器を p としてしかもvn.は低弦よりも控えめになっている。シンコペーションの動機は、展開部でも登場するので、重要ではある。しかし低弦の旋律を重視することにより、統一感を保っている雰囲気。スコアでは この箇所では f であるが、あえて、 p で通していることで、楽章全体にアクセントをつけている。  強弱のアクセントは、T21の部分だけでない。展開部の最後の方で、T152からob.が第2主題を変形して演奏する。直ぐに低弦に受け渡され、再現部への準備に回る。T161からfz の指示がある。展開部の最後を飾る、盛り上がりの箇所であるが。マリナーの場合は、ここからT173までの部分で全て、 p で通している。pで通すことで、 T174からの再現部 Tuittiでの対比が印象的。 強弱のアクセントは、T21の部分だけでない。展開部の最後の方で、T152からob.が第2主題を変形して演奏する。直ぐに低弦に受け渡され、再現部への準備に回る。T161からfz の指示がある。展開部の最後を飾る、盛り上がりの箇所であるが。マリナーの場合は、ここからT173までの部分で全て、 p で通している。pで通すことで、 T174からの再現部 Tuittiでの対比が印象的。今回は、主に第1 楽章を中心に強弱を書いた。しかし第2楽章以降も、強弱の対比は随所にある。特にFinaleは、冒頭からの低弦の「熊」のニックネームになった旋律の象徴されるように、随所に、聴き所がある。旋律と同じように、強弱の対比も興味深い。要所で、微妙にスコアとは異なる強弱の演奏をしているのは、マリナーの特徴のひとつ。 |

|||||||||||||

2019年12月7日 82番 ニコラウス・アーノンクール ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス を聴取。6曲のパリセットが最後となる。今まで一連のレビューを書いてきた中で聴取するCDジャケットの表紙の写真を、シリーズの冒頭に記載していた。しかし、今回は最後となってしまった。 2019年12月7日 82番 ニコラウス・アーノンクール ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス を聴取。6曲のパリセットが最後となる。今まで一連のレビューを書いてきた中で聴取するCDジャケットの表紙の写真を、シリーズの冒頭に記載していた。しかし、今回は最後となってしまった。このジャケットのデザインは R ノリントンのCDと同じの様だ、バックに薄いが パリの地図が描かれている。点々と楽器などのイラストがあって、見ているだけで楽しい。CDを外すとアーノンクールの過去のCDがみられるのも良いアイデア。ちなみに R ノリントンの方は、CDを外すと、透明ケースのため背後の紙はない。 演奏はもちろん、過去の5枚に書いてきた通りの感想。打楽器群は冒頭から豪快に入る。しかし要所の強弱のコントラストは見事。下記のN マリナーのレビューにもこの辺りを書いた。(譜面あり)T25-26の音量の対比もアーノンクールも マリナーと同様に十分。 http://mistee01.blog118.fc2.com/blog-entry-1195.html アーノンクールの6曲を通して聞いた。ザロモンセットも同じような解釈だと思うが。こちらの方は、オケも異なり録音も少し前になる。録音会場もコンセルトヘボウでウイーンとは異なる。パリセットの録音は、残響はやや多いが、T ファイ と同様に近接音が多いものの、各パートの動きがよく分かるのがありがたい。 |

|||||||||||||

2019年12月10日 82番 Julien Chauvin Le Concert de la Loge を聴取。ハイドンの交響曲ではこのNo.82以外に、既存で過去にもモーツァルト等が発売されているようだ。今回は初めての購入。中のライナーノートは、かなりページ数が多く表紙と裏表紙を含めると68ページにも渡る。最も日本語の表記は全くなく、フランス語、英語、ドイツ語などの複数の言語で記載されている。その分ページ数も多くなる。それでもp4にパリ国立図書館の自筆楽譜のカラー写真(例によって周辺は青色の段ボールのような厚い紙)。 P6にはFinaleの冒頭の写真がライナーノート全体でアップされている。 2019年12月10日 82番 Julien Chauvin Le Concert de la Loge を聴取。ハイドンの交響曲ではこのNo.82以外に、既存で過去にもモーツァルト等が発売されているようだ。今回は初めての購入。中のライナーノートは、かなりページ数が多く表紙と裏表紙を含めると68ページにも渡る。最も日本語の表記は全くなく、フランス語、英語、ドイツ語などの複数の言語で記載されている。その分ページ数も多くなる。それでもp4にパリ国立図書館の自筆楽譜のカラー写真(例によって周辺は青色の段ボールのような厚い紙)。 P6にはFinaleの冒頭の写真がライナーノート全体でアップされている。 ハイドンの自筆楽譜の写真が残されているので、曲を聴く上では楽しみの一つになる。終わりの方には奏者の氏名がすべて記載されている。これによると弦の奏者は下記の通り。(指揮者とコンサートマスターは 表記のJulien Chauvin が兼ねている) ハイドンの自筆楽譜の写真が残されているので、曲を聴く上では楽しみの一つになる。終わりの方には奏者の氏名がすべて記載されている。これによると弦の奏者は下記の通り。(指揮者とコンサートマスターは 表記のJulien Chauvin が兼ねている)7:5:4:4:1 上記のデータによると、低弦でbass.は1名であるが、思ったよりva.以下の音に厚みがある。楽器はすべて古楽器の様だ。vn.の左側のみ。 奏者は少ないが打楽器群を含めて、かなりの音の厚みがある。timp.は左側の端に位置。アーノンクールやホッグウッドの様に、展開部と再現部の後半の繰り返しはなし。テンポは概して速めだが要所は遅い箇所もある。序奏のない第1楽章は、多くの動機が散りばめられていて、下手をすれば収拾がつかないような、つかみ処のない箇所もある。(この辺りはNo.48の第1楽章にも共通していると思うが) 第2主題が登場する前の推移の部分。T51からtimpは4分休符が入っている。これに呼応するかの様に、他のパートもtimp.に合わせて、僅かだが休符になるような音量を抑えている。この後に続く柔らかい第2主題に向けて、静かに収まっていく雰囲気。大半の指揮者のT51~T56なで、Tuittiの箇所でもtimp.に合わせない。しかしこの演奏では独特。 録音は、アーノンクール程、指揮者の傍で聴いているニュアンスではない。しかし近接音がかなり多く、ホールの近い位置で奏者の動きが手に取るようにわかる。管楽器や打楽器群の奥行き感も十分。拍手こそないがライブで聴いている雰囲気。 このCDは、ハイドンよりも後半の2曲に収録された協奏交響曲の方が面白い。後半はDAVAUXの2つのvn.の曲。3曲目にあたるDEVIENNEのfl.Ob.fg.h.の4人の奏者による協奏交響曲。 Soloの奏者は前に位置して、オケの他のパートと明確に対比。Soloのhr.はもちろん前にいる。それに対して伴奏に回るhr.の方も、奥側で音量を抑えたゲシュトップ奏法?対比が美しい。3曲目はライブ録音のためか拍手が入るが臨場感が抜群。1曲目と2曲目がライブであれば、さらに聴きごたえがあったと思う。録音会場は2か所が記載されている。その中のひとつはルーブル美術館 Little Tribeca と記載されている。ルーブル美術館のホームページをみたが、よくわからなかった。 |

|||||||||||||

2021年1月6日 H V カラヤン ベルリンフィル 82番を聴取。6曲目の最後になる。序奏のない第1楽章は、様々な動機が登場し得てして、まとまりに欠ける可能性もある。対位法の箇所に多い中ではあるが、No.48の第1楽章と同様に、うまく、まとめていると以前から思っている。カラヤンの演奏はNo.86から引き続いて聴取すると、打楽器分が入る方が面白い。奏者の多いメリットを生かしてTuittiの箇所での厚みのある弦と打楽器は、モダン楽器の典型だと思う。打楽器群が入らない曲はそれに対して、Tuittiでもインパクトが今一つ。録音の影響かもしれないが、打楽器群が入らないTuittiの部分は、レンジが少し狭いように私には聞こえる。 全ての6曲に共通している特徴だが、第3楽章のMenuet は、Trioも含めて全てテンポが遅い。Trioの部分は大半は弱奏になるが、遅いテンポを生かして、多くの指揮者はここでのsoloの活躍を目立たす。Trioの由来は3つの管楽器を中心とした奏者の数にも起因するらしい。Menuet の主部はTuittiで弦楽器が中心。一方、Trioは弱奏で管楽器が最初を中心に活躍するのは、ハイドンに限らず多くの作曲者が採用している。カラヤンの場合、伴奏側になる弦楽器の奏者の数は多い。しかし弦楽器の音色は管楽器のsoloの柔らかい音色に対して、弦楽器も音量を落とす。古楽器の演奏などでは、この箇所で弦楽器をsoloにするケースもある。(A フィッシャーなどが必要に応じて敢えて 弦がsoloになっている)カラヤンの場合は、多い弦楽器の奏者であると思うが、あたかもsoloに近い音色。(最も G セルの様に、複数の奏者があたかもsoloの様に聞えるほどではないが) Finaleの冒頭の低弦のうなるような旋律。「熊」の由来にもなったが、冒頭からどれぐらいの音量となるのかは興味深い。指揮者によっては、冒頭から低弦をやや目立たせることもある。しかしこの演奏ではかなり小さい音量。展開部の最初でも音量は小さいが、冒頭よりは少し音量を上げている。冒頭からとは変更しているが、codaに向けての盛り上がりを目指している雰囲気。 6曲を通して聞いてきた中、打楽器群の入る2曲は、やはり良い演奏だと思った。カラヤンは確か、パリセットとザロモンセット以外に、録音はしていないと思う。もし初期や中期の頃の打楽器群が入らない曲を録音していたら? これらの作品は楽器の数が少なく、Tuittiでの音の厚みばかりが聴き所とは限らない。繰り返しも最低限しか行っていない。繰り返しの後半のテンポや装飾も殆どない。初期、中期の作品にはあまり適さない雰囲気だと思う。 もっともレパートリーが広く、レコード会社との関係なども考えると、初期や中期の頃の録音は元々、考えの中には入っていないと思うが。 ハイドンの交響曲を聴取していく中でカラヤンの場合は、パリセットとザロモンセットを合わせると計18曲になる(ベルリンフィルの場合)ドラティ、フィッシャーなどの様に全集を完結している場合、作曲順番やhob番号の順番など様々な方法がある。パリセットの6曲をまとめて聴取する場合、今回の様に作曲順番の方が良いと思う。 |

|||||||||||||

82番 ジョヴァンニ・アントニーニBasel室内管弦楽団 82番 ジョヴァンニ・アントニーニBasel室内管弦楽団2022年2月25日 82番 ジョヴァンニ・アントニーニBasel室内管弦楽団を聴取。 現時点では最新の第11集が発売。少し前に過去の10集がまとめて廉価版で発売 がされている。このCDでは奏者などが一部追加になっている。以下のタワー レコードの解説に、その一部が掲載されている。 11集のタイトルは「THE ART of CHIAROCURO」とある。今回は輸入盤を購入したので、英文の解説を頼りに少し読んでみた。CHIAROSCURO とはイタリア語で、絵画での明暗法を意味する。英文の解説の中で、ハイドンやベートーベンなどのこの用語について。この用語に関しては、音楽に関連し音量の差などについてのコメントがあった。端的に自分なりにこのCDの印象を最初の第1曲目で聴くと、「音量の起伏さ」に象徴されるか? なおライナーノートのCDの表装については、最後の4曲目 No.2で記載予定。 No.6~8のCD第10集(一つ前にあたる)は、No.6の序奏について記載をした。初期の頃では採用が少ない。序奏を伴いしかも弱奏からスタートし音量を上げていく。奏者は少ないながらもこの盛り上がりと音量のレンジの広さが一番の印象だった。それに対してこのCDは、いきなりtuittiで強奏からスタートする。 最初に購入したとき、再生ボリュームをどの位置に持ってくるのか悩むところだ。かなりの大音量で開始するのは、No.6~8とは対照的。いきなり打楽器を伴い奏者が多い(このシリーズでパリセットが初めてで、しかもBasel 室内オケだけではない追加奏者があり迫力満点。しかし要所では、弱奏の部分も多くあり、この箇所はあくまで弱奏で音量も微妙に変えている。 No.82は6曲のセットの中で最後に作曲され、自筆楽譜でも最初から打楽器が入ってくるように作曲された。ハイドン自身、打楽器群は、この後に続き大半に適応されるザロモンセットにも共通している手法になる。あだ名がつくほど、初演当時から現在まで人気にある曲だけに、finaleが聴き所になっている。確かにFinaleに向けて、最初から作曲されているような雰囲気。  後年のベートーベンのように、Finaleに向けてどのように作曲されているのかと印象付ける。Finaleの最後はtuittiでtimp.がいたるところで活躍もする。timp.を含めた低弦の旋律も印象的。テーマとなっている音の強弱について。 低弦などの旋律について、少しスコアを見てみた。Finaleの終結部に近いT259からはtimp.は16分音符になっている。最後の方にtimp.が迫力あるような刻む旋律になっている。これが常に、同じような16分音符ばかりの旋律だと、最後のT259からの部分が2番煎じのような感じになってしまう。 このため、T259までに至るまではtimp.は16分音符の打音を控えている。Finaleの冒頭からも共通するが、T222あたりからでも、timp.は4分音符のみでしかも休止符がある。T237からの低弦のvc.のみの旋律もbass.から離れ、柔らかい雰囲気になる音量の強弱をうまく表現している。なおFinaleでは、多くの指揮者が、提示部と再現部の後半を繰り返している。この演奏も繰り返しがあるのでありがたい。  |

|||||||||||||

| 2023年12月26日 82番 ジョヴァンニ・アントニーニBasel室内管弦楽団 Youtube を視聴。下記のサイトに収録されていた。指揮者と奏者は同じ。 No.24から引き続く。No87やNo.24と異なり、打楽器が入る。打楽器は右側の奥に配置。置。Finaleの冒頭の熊を象徴した低弦の動機。bass.の奏者は2名だが、CDと同様に音に厚みがある。CDのレビューでも記載した。 http://mistee01.blog118.fc2.com/blog-entry-1446.html Codaに向かってtimp.が活躍するのは、Youtubeでも同様。 No.24にも記載したが、会場の録音のためか、残響が長い。各パートの音は明白だがCDと異なり、目の前で奏者が演奏している雰囲気は少し、かけているようだ。bass.は弦が5本になっている。バロック弓でダイナミックに動かすシーンが多いのは魅力的。 |

|||||||||||||

82番 鈴木秀美 OLC オーケストラ・リベラ・クラシカ 82番 鈴木秀美 OLC オーケストラ・リベラ・クラシカ2022年12月27日 鈴木秀美 OLC オーケストラ・リベラ・クラシカ を聴取。このCDは3曲 収録されていて、ハイドン 交響曲 No.82は 最後にあたる。収録順に下記の曲のリスト(調性を含む) 1. モーツァルト 交響曲34番 C‐dur K338 作曲年 1780年 2. ボッケリーニ vc.協奏曲 D‐dur G.483 作曲年 1786年 3. ハイドン 交響曲82番 C‐dur 作曲年 1786年 真ん中は D調だが、最初と最後は C調で同じになっている。作曲年が同じ頃なのは共通。ライナーノートにも記載してあるが、冒頭に モーツァルトのNo.34を持って来た理由のひとつに、第1楽章は序曲のように始まり、快活さ、明るさの中に時折陰影を与える。 冒頭からファンファーレの様に、華やかに始まり、確かにコンサートの始まりの雰囲気として理にかなっていると思う。このライナーノートには記載がないが、モーツァルトNo.34の第1楽章の中でシンコペーションの動機が登場する。ハイドンほど、モーツァルトは行進曲風の動機と異なり、シンコペーションのリズムを引用することは少ないかもしれないが。 (譜例 T34の第1,2vn.の部分)  最後の収録されているハイドンNo.82の第1楽章にも、シンコペーションの動機が登場するので、その布石になっている雰囲気。モーツァルト No.34の第2楽章のテンポはかなり速い。 今まで長い間、この交響曲を聴いてきた中で、一番、速いテンポ。ライナーノートの中でモーツァルトは1786年のドナウエッチンゲンの演奏に際して、よほどさっさと進んで欲しかったのか、あるいは演奏が重たかったのか、コンサートマスターのパート譜に“piu tost allegrettto” と書き加えている。この解釈をもとに、テンポを速めたのかもしれない。 2曲めのボッケリーニ vc. 協奏曲は私は初めて聴取するため、曲の詳しいことは分からない。Vc.の高音域が、高音楽器と絡み合う楽しみが記載されている。特にこの曲では随所にob.があるのが特徴と記載している。確かに、ob.とのからみの箇所は多いが、その前のモーツァルトの曲にも、短い箇所ではあるが、ob.が1名のsolo ではなく2名のsoliとして随所に登場していた。第1曲のob.の旋律も布石になっている感じ。 1曲目と2曲まで高音楽器のfl.は登場していない。また打楽器群もない。この2曲を聴いてきて、室内楽的にfl.と打楽器を外した分、vc.と中心とした室内楽的な弱奏も聴き所をポイントとしているようだ。 2曲めはもちろん、指揮者の独奏vc.だが、このレーヴェルの録音の特徴かもしれないが弱奏でのsolo vc.と他の弦楽器を中心とした伴奏の掛け合いが興味深い。以前の録音でも取り上げたが、独奏vc.が他の弦楽器と掛け合う部分で伴奏側もsoloとして演奏する。 コメントがあった。このCDでのライナーノートには、この点についての記載はない。しかし私は、恐らく伴奏側もsolo で演奏していたと思う。ライナーノートによるフル編成の弦の奏者は下記の通り。5:5:3:3:2 va.以下の低弦の奏者が多い。No.23、No.46のCDの中でハイドン vc. 協奏曲 D‐DUR が2003年に収録された。この時は、弦の奏者は下記のようになっている。 4:4:2:2:1 この時と比較して、弦の奏者の数が増えている。3曲目に打楽器群を含む迫力あるNo.82を締めくくるため、低弦の奏者を増やす構想を当初から考えていたと思う。 低弦に関して指揮者が S クイケンの主席vc.奏者としても含む歴史は長い。ガット弦にこだわり、OLC もガット弦を使用した楽器となっている。演奏中にこのガット弦が切れるのかどうか、かねてから気になっていた。昔、vc.のリサイタルを実際に聴衆としてみたとき、目の前で弦が切れたことも未だに印象にあるからだ。下記のレビューが参考になった。 銀座 王子ホール インタビュー鈴木秀美 https://www.ojihall.jp/topics/interview/hidemi_int.html これによると40年のキャリアの中で実際に演奏中にガット弦が切れたのは1回のみとコメントがある。メイテナンスは普段からもちろんされていると思うが、それにしてもたった1回とは、びっくりする。さらに興味深いことと、私は初めて知ったのだが、弓の張りを調整するスクリューの機構が付いていない。このためバロック弓はこのスクリューが付いていないため、演奏を続けていくときに、弓の圧力を変えたり、スピードを変えたりして調整していると記載があった。OLCの弦楽器の弓が全て、このタイプかどうかは不明だが、モダン楽器と異なりガット弦を含む古楽器の難しい面を感じた。 No.82に関しては、収録の最後の曲ということもあり、Finaleは派手に締めくくるのは他の指揮者と同様。Finaleの冒頭で、大概の指揮者は、vc.とbass.の前打音を含む動機を弱奏で演奏する。このCDも同様だが、vc.とbass.の微妙な音色まで分かる、レンジの広い録音。  この曲は、今まで数多くの奏者を聴取し、スコアをみながらレビューしてきた。このCDのときに、たまたま気づいたこと。名曲解説全集あるいは、他のCDの解説著などに記載があったのかどうかは不明だが。Finaleの冒頭のvn.の第1主題。 前打音の低弦の動機と一体で曲のメインで登場する重要な動機。この動機はすでに、一つ前の第3楽章の動機の一部として登場していたのではないか。これ自体の動機は、余り目立たない。しかしTrioが終わり Menuetto が回帰して最後の部分がこの動機で締めくくる。第3楽章後、Finaleの冒頭は、低弦の前打音の長い旋律が最初に登場するので、第1vn.の動機は分からない。1小節おいてT2から登場する。多少の間合いがある。仮に、もしFinale冒頭で第1の動機が冒頭から低弦と一緒に登場した場合。 Menuetto の主題とFinaleの動機との関連性に気づく可能性があったかも。僅か1小節の出だしに違いだが、現代の私に、スコアを見て、意外な関係性を作曲家のハイドンが試している感じにも受けた。 Finaleの最後の部分のtimp.(下記のアントニーニのレビューに譜面あり http://mistee01.blog118.fc2.com/blog-entry-1446.html アントニーニの場合、派手に入っているのはレビュー通り。このCDでは派手に入っているは同様だが、timp.の音を刻むように曲全体を押出している雰囲気。最後は拍手が入っている。 指揮者あるいは奏者が出す、楽器以外の音も僅かだが入っている。しかし聴取に違和感は私にはない。一発勝負のライブ録音としてのCDで揃えて行くスタンスに私は許容できる。何度かテイクを取り直すスタジオ録音よりも、この頃はこの考えにマッチしているからだ、 |

|||||||||||||

2023年11月5日 82番 R グッドマン ハノーヴァバンド Roy Goodman The Hanover band を聴取。このCDは3曲がセットでNo.82.83、84のホーボーケン番号順に収録されている。収録順に聴取を開始する。最近、グッドマンを中心にレビューをしている。過去にザロモンセットの一部を聴取した。しかし最近は、初期から中期の交響曲が中心になっている。打楽器群が入る交響曲は、グッドマンでは久々の交響曲の一つになる。第1楽章は様々な動機が登場しテンポも速く収集がつき難い。昔の録音なら弦楽器の厚みを生かして、打楽器群が、やや音量を抑えている傾向にある。 2023年11月5日 82番 R グッドマン ハノーヴァバンド Roy Goodman The Hanover band を聴取。このCDは3曲がセットでNo.82.83、84のホーボーケン番号順に収録されている。収録順に聴取を開始する。最近、グッドマンを中心にレビューをしている。過去にザロモンセットの一部を聴取した。しかし最近は、初期から中期の交響曲が中心になっている。打楽器群が入る交響曲は、グッドマンでは久々の交響曲の一つになる。第1楽章は様々な動機が登場しテンポも速く収集がつき難い。昔の録音なら弦楽器の厚みを生かして、打楽器群が、やや音量を抑えている傾向にある。しかしグッドマンも場合は、打楽器を必要に応じて前面に出している雰囲気。T8からの動機の一つもその例。殆ど全てのパートがユニゾンの箇所になっている。ここでは弦楽器、特にvn.が音量を抑えて菅楽器、打楽器に主旋律を任している。hr.パートについて、しばしばレビューをしてきた。パリセットは木管楽器がsoloとして多くの箇所で活躍する。hr.は旋律楽器としては余りないかもしれない。しかし和音の補強として随所に活躍する。しかし一般に余りこのパートが目立たない。特に弱奏の部分では分かり難い。しかし再現部T217の箇所でもfg.のsoloとともに、よくわかる。T217の部分は低弦のパートがないので、hr.が一番下の音域を受け持つのでよくわかる。 Finaleの盛り上がりも、ただし、展開部と再現部の繰り返しはなし。Codaに向けてのtimp.の盛り上がりは痛快。下記のアントニーニのレビューのT264の箇所。 http://mistee01.blog118.fc2.com/blog-entry-1446.html 一般に、どの指揮者もこのT264からのtimp.の連打を強調する。グッドマンも場合は、この箇所が今まで聞いて来た中で一番印象深い。録音のレンジの広さを生かしていると思う。推薦盤としたい。   |

|||||||||||||