2025年6月5日 更新

| 通 No |

Hob. No. |

通称名 | 作曲年 | 調性 | 楽 章 数 |

fl | fg | trp | cl | timp | cmb | ランク | 聴きどころ、ポイント |

| 101 | 99 | 1792 | Es | 4 | - | 1 | - | - | - | (1) | B | 経過の主題が両主題を支配し、楽章全体を展開。 | |

| 1 | Es | Adagio-Vivace assai | |||||||||||

| 2 | G | Adagio | |||||||||||

| 3 | Es | Menuet e trio:Allegretto | |||||||||||

| 4 | Es | ||||||||||||

|

|

|||||||||||||

| 作曲順番ではロンドンシリーズの後半の第1曲目。楽器編成では、クラリネットが久々に登場。最新名曲解説全集では、ロンドンへ行く前のウイーンにて1793年に作曲となっている。ひとつ前の交響曲と約1年の開きがある。序奏は短いが2つの部分に分かれ、後半の部分は短調へ移行。 Vivace assaiの主部は、最初は軽快に提示されながらも、経過部から大きな盛り上がりを見せる。第2主題は、終わり頃に短く提示されるが、展開部では、かなり頻繁に扱われる。むしろ第1主題の展開は影を潜めてしまう。再現部では、第1主題は、型どおり提示されるが、直ぐに省略された経過部と、さらに経過部が拡大される。このあたりの手法は、パリセット以降で、しばしば用いられる手法。 この楽章では、展開部で第2主題を中心に扱われ、第1主題の展開は影を潜めると記載はした。しかしよくよく、聴き直してみると、第1主題から引き続いて登場した経過主題が大きく扱われている。この経過主題が、第2主題とも共通の素材となっていると思う。従って、この楽章を支配しているのは、経過主題であり、経過主題が第1と第2主題の両者を支配し、展開部を含めて支配をしている。codaは短いが再現部で短くしか登場しなかった第1主題が晴れ晴れしく鳴らす。まるでブルックナーの様な交響曲の締めくくり。 経過部の主題は、第1と第2主題を共通している主題な方法は、過去の例にもあったと思うが、展開部も含めて、大きく支配をしているのは、この曲でピークになっていると思う。同様に、この手法で、この後のNo.102の第1楽章にも共通していると思う。 第2楽章は、ソナタ形式の緩徐楽章。緩徐楽章でソナタ形式、あるいは類似のロンドどなた 形式を用いる手法は、パリセット以降の交響曲でもかなり用いられているっ手法である。逆に、変奏曲の形式は次第に衰退し、各楽器のsoloを中心とした音色の変化も減ってくる。この当たりの形式ひとつをとってみても、終わりに近くになるに従い、形式が次第に変わっていく典型であると思う。また調性が緩徐楽章としてGとかなりEsとは遠い調性であるのも、めったに見られない手法。 第3楽章Menuetでは、第1主題が下降する単純でありながらも、旋律の対比が面白い。すなわち、Menuetの第2部では、下降の音形とは対称的に、上行する音形が同じテンポで登場し、これらが最後は、融合する。この手法も過去に何回か登場をしているので、形式的には、余り斬新でないかもしれない。しかし、テンポがAlleglletoとは言え、旋律の対比が単純でありながらも、目立つ。もし、テンポがもう少し速かったら、スケルツオと間違われると思う。(名曲解説全集でも同様の記載があった) 最終楽章は、ロンド-ソナタ形式で流れる様に終始。ここでは木管を中心に、明るくて、ユーモラスな雰囲気が常に支配をする。クラリネットも余り目だたないが、効果的に使われている。 (2020年1月13日追記 タグとして2010年3月11日とする) |

|||||||||||||

|

|

|||||||||||||

| 2011年1月8日 FM放送 吉田秀和 ハイドンその生涯と音楽 を聴取。 聴取に先立ち、交響曲の紹介がある。初めてクラリネットを採用したこと。Menuetではよりスケルツオに近くなる点。Finaleでは、第1楽章の共通点など指摘。クイッケン・ラ・プティ・バンドの古楽器による演奏を聴取。古楽器による音色で、やや低い音とEsの調性とも合いまって、ややくすんだ音色に終始する。 緩徐楽章で、管楽器の音色に、かなり特徴がある。弦の音色に対して、特にfl.の軽い音色が、現代楽器とは、大きく異なる雰囲気。主題のテンポがやや速めに加えて、終始がスタッカート風に切れ味良くなっている。この切れ味の良さとfl.の古楽器の音色とが、とても旨くかみ合っている。第2、第3楽章は、弦の音色を押さえてユニゾンを含めたスタイルを重視。-------------------------------------------------------------------- |

|||||||||||||

| 2014年12月21日 デイビス盤を聴取。全曲を聴き通してみて、初めてcl.が入る曲。Tuittiでは、cl.のためか、あるいは、編成が大きくなったためか、初期の頃の雰囲気とガラリと変わる。trp.とtimp.が過去の曲よりも、音量が大きいためか。これまでの曲までは、fg.を中心とした各管楽器の細かい動きやsoloなどがデイビス盤でも聴き取れていた。しかしこの曲では、余り聴こえない。曲そのものが大きい編成を意識したのか? 第3楽章は、通常より速めでスケルツオに近い感じ。finaleも第1楽章と同様に、Tutiiでは音が少し濁っている感じ。 |

|||||||||||||

| 2015年2月14日 1957年録音のセル盤をNo.92に引き続いて聴取。No.92と同じ解釈は変わらない。すなわち、テンポの微妙は変化をつけている。たとえば、第1楽章の提示部のT67から、fの指定になっているが、ここでは、少し弱くして、T69へ盛り上がりを聴かせる。 もう一つの各パートの細かい動きについて。第1楽章のT29で、第vn.が主旋律で登場するが、第2vn.は、同じ旋律で登場しない。T40ので第2vn.が同じ旋律を引くが、3度? 低い。この音色の対比が、セル盤では良く分かる。ただし、録音は、No.97や92と比較して、やや前のためか、ダイナミックレンジがやや狭く、音が少し濁り気味。 |

|||||||||||||

| 2015年8月13日 C.デイビス ACO No.99を聴取。第1楽章 T19の冒頭の第1主題は、通常は、スラーを生かしたなめらかな主題。C。 デイビス盤では、このスラーの表示を採用せず。いつもの主題の雰囲気が異なる。 No.97も同様にvc.とbass.の微妙な音色の違いは、第3楽章のTrioでもよく分かる。 | |||||||||||||

| 2015年11月3日 ノリントン ロンドンセット ライブ盤 No.99を聴取。12曲セットの後半に当たり最初の曲。クラリネットが初めて入るが、右端に位置する。前半の6曲と比べて、打楽器のtimp.が随所で活躍。第2楽章では、最初は登場しないが、T40で存在感をアピール。この楽章では、T81当たりの強弱のニュアンスなどの微妙なニュアンスを表現。 第3楽章のtrioでは、これまでのスタイルと同じ様に、繰り返しの後半では、弦の各パートはsoloの箇所がある。Finaleは、かなり長いcodaが続くが、過去の6曲と比べると、やや盛り上がりに欠ける雰囲気。 |

|||||||||||||

| 2015年12月23日 バースタイン ニューヨークフィル No.99を聴取。(No.98は過去に聴取済み) No.97のMenuetの装飾音が独特であったが、ここでは第1楽章の序奏 T14で、同じ扱い。しかしこれ以外については、他の箇所は見当たらないようだ。バーンスタインの特徴ではないが、この第1楽章は、展開部で、第2主題が主に、扱われている。得てして、第1主題が、楽章全体で、影が薄い印象に一環して捉えがち。しかし、よくよく注意をしてみると、2つの主題には、8分音符の伴奏が、それぞれ、常に伴っている。この伴奏動機は、様々な楽器で受け継がれるが、最初から、殆ど最後まで、伴っている。楽章全体を支配するようになっていて、むしろ共通動機とも言える。今まで、ここまで気づかなかったが、何度か聞き直してみて気づく。 第3楽章のMenuetのテンポが遅めで、曲の終わりで微妙にテンポを落とすのは、今までと同じスタイル。 |

|||||||||||||

| 2016年1月1日 Georg Solti London盤 の No.99を聴取。第1楽章の主部のテンポはNo.97.98と異なり、それほど速くない。No.98で、管を含めたオケの自然バランスが特徴と記載した。ここでは、FinaleのT66からT76までの各楽器ob.+fg→cl.+fl.やhr.+vn.→vn.+vc.のフレーズ。これがcodaまで何回か、形を変えて登場する。ホールの一番良い席で、自然な音で聴く雰囲気が良く出ている。 -------------------------------------------------------------------- |

|||||||||||||

| 2016年8月11日 ブリュッヘンOrchestra of The Age of Enlightenment No99を聴取。ブリュッヘン盤を聴き通してきて、初めてcl.が入る曲。No.87-98から通して聞くと、少し前のNo.93-96の頃の様に、管楽器のsoloが多いのが特徴の曲。Cl.は中央に位置。Filaneを中心とした最後の終わり方は、少しテンポを緩めて、fをおさえているのが共通した特徴。他の録音会場と比較して、この曲は、trp.とhr.が左右に分かれていて聴きやすい。(No.96と比較して余りそれぞれの独自の動きは少ないが) | |||||||||||||

| 2016年9月18日 N.マリナー アカデミー室内管弦楽団 N0.99を聴取。録音は1990年10月 Walthamstow Assembly Hall London フィリップスレーベル No.102とのカップリング。かなり以前に購入し、しばらく眠っていたもの。ロンドンセットは、古楽器を最近きいていたので、小編成であるがモダン楽器は久々に聴く。 管楽器が思ったより元々活躍する曲。マリナーの演奏は、随所で管のsoloを生かしている。2人のパートの配置の違いまでは分からないが、fg.Ob. Cl.などの各楽器の音程の違いが鮮明。特に第3楽章Menuet tiroの冒頭の導入部。1オクターブ離れたob.がはっきりと分かれて聴こえ、その後 Ob.のsioloに引き継ぐ。この音の違いが一瞬ではあるが、特徴的。 |

|||||||||||||

| 2016年10月28日 E ヨッフム ロンドンフィルハーモニー管弦楽団 No.99聴取。第2楽章のT16~T26のからob.fl.fg.から流れていく管楽器のsoloの部分。大編成の弦が手前にありながらも、音色が奥行き間を伴い、しっかりと聴き取れる。第3楽章のテンポは、ノリントンと違ってゆっくりめ。スッタカート、ノンレガート、スラーとの対比が余り目立たない分、中庸を得た表現。 | |||||||||||||

| 2016年12月22日 C デイビス 新盤 No.99を聴取。ひとつ前のNo.98で視覚効果について言及した。第1期ザロモン交響曲では管楽器でクラリネット(CL)が、入るがこの曲も同様。No.93、97、98と違って、比較的、独自の動きが多い曲。初演あるいは、再演のときに、聴衆は、この音色にどれほど興味をもったのか私は分からないが。視覚効果の一つとして、この役割は大きいと思う。冒頭のT1-2にかけてのCl.の音がデイビスの演奏では、他の指揮者以上に明確に聞こえる。 その後のT17からの第1主題。No.97でも、スラーとスッタカートの関係ついて記載をしたが、この曲でも独特。通常の演奏は、T17の旋律をスラーで通すが、デイビスの演奏は、僅かだが、スラーで通さない。この旋律の解釈は第1楽章を通して一貫している。T17の僅かなスッタカートの旋律に対して、T61からの第2主題がスラーによる柔らかい雰囲気と対照的。 下記のブログにも、スコアに注釈が記載されている。(私と同じ感想) http://micha072.blog.fc2.com/blog-entry-1365.html#comment_post 全5曲と通して数日間、聴いてきた中で、デイビスの新盤は、ライブ録音のメリットが良く出ていると思った。時折だが、恐らく指揮者のうなる声も聞こえてくる。曲自体が大編成を想定して作曲されているので、弦を中心とした重量感が必要だが、デイビスの演奏では重量感を一番に重視しており満足。かといって音の分離や定位感に不足はない。必要に応じて管楽器を中心とした音色の対比も重視していて、強弱のバランスが見事。 ネットでみるとバービカン・ホールの席数は1949名で舞台の後方には客席はない。サントリーホールは2006席で後方にも客席がある。ホールの大きさはそれぞれ異なる。もし初演当時のハノーファー スクエアーで聞いた場合、当時の会場は立ち席。一方、現代は広いホールでゆったりと聞くことになり、時代の差を感じる |

|||||||||||||

2017年8月8日 N. アーノンクール Royal Concertgebouw Orchestra No.99を聴取。ここまで聴いてきた中で、繰り返しについて。アーノンクールでは、殆ど繰り返しを採用する。第2楽章の提示部で繰り返しの後半では、ファイの様な装飾はない。 2017年8月8日 N. アーノンクール Royal Concertgebouw Orchestra No.99を聴取。ここまで聴いてきた中で、繰り返しについて。アーノンクールでは、殆ど繰り返しを採用する。第2楽章の提示部で繰り返しの後半では、ファイの様な装飾はない。NO.98と同様に弦楽器と管楽器のユニゾンの箇所が多い。概して、アーノンクールの場合はユニゾンでは管楽器のsoloをそれほど目立たせることが少ない。第2楽章のT89からのob.との部分。ここでは、第1vn.がそれほど目立たせていなく、ob.がメイン。また第2vn.以下の弦の伴奏のピチカートを逆に目立たせている。cl.が聞き始めて登場するが、C.デイビスの新盤のように目立たない。 |

|||||||||||||

2018年5月13日 99番 ロスバウト バーデン=バーデン南西ドイツ放送交響楽団 を聴取。第1楽章 序奏の後 T19からの第1主題。指揮者によっては、この下降旋律をスラーでないように演奏することもある。(C デイビス 新盤など) ロスバウトの演奏でも、スラーを採用しない。テンポはそれほど速くはないが、スラーを採用しなくても、全体的に柔らかい印象。 2018年5月13日 99番 ロスバウト バーデン=バーデン南西ドイツ放送交響楽団 を聴取。第1楽章 序奏の後 T19からの第1主題。指揮者によっては、この下降旋律をスラーでないように演奏することもある。(C デイビス 新盤など) ロスバウトの演奏でも、スラーを採用しない。テンポはそれほど速くはないが、スラーを採用しなくても、全体的に柔らかい印象。第2楽章も、テンポをやや遅くして、柔らかい雰囲気を重視。最小の方のT16からob.で始まる管楽器のsoloの部分。ここでも、あくまで柔らかい雰囲気。(再現部では、この箇所は管楽器ではなくvc.にバトンタッチ)また、提示部での終始は、作曲者は f の指定としている。大半の指揮者は、この指定を守り、次に続く、中間部の p との対比をさせる。しかし、この演奏では、 f は採用せず、あくまで柔らかい雰囲気。類似箇所で、この楽章の最後も、f で終わらない。Finaleも、流れるように、柔らかいニュアンスを重視。 |

|||||||||||||

2018年6月5日 ヘルムート ミュラー=ブリュール ケルン室内管弦楽団No.99を聴取。No.81から引き続く。19995年頃の録音であるが、No.80,81と比較して、こちらの方は、左右の広がり感が大きい。随所にあるvc.のsoloは、かなり右側に位置。 2018年6月5日 ヘルムート ミュラー=ブリュール ケルン室内管弦楽団No.99を聴取。No.81から引き続く。19995年頃の録音であるが、No.80,81と比較して、こちらの方は、左右の広がり感が大きい。随所にあるvc.のsoloは、かなり右側に位置。第3楽章 Menuetでt48からの部分。t56で半終始をするが、対外の指揮者は次に続くT57からの pの旋律と対比させるため打楽器群を含むTuittiのfで演奏する。しかしミュラーの演奏は、f ではなく、柔らかい雰囲気。このMenuetはもしテンポがもう少し速かったら、スケルツオ風は雰囲気になる。テンポがもう少し速かったら、また違った印象になりかもしれない。しかし全体的に大きな特徴は余り目立たず。 |

|||||||||||||

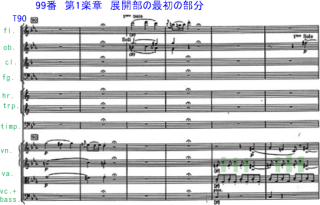

018年7月21日 No.99を聴取。下記のブログにも、記載されている。 http://micha072.blog.fc2.com/blog-entry-456.html この楽章は毎回、聞くたびに冒頭からESの和音が鳴り響き、いつもベートベン ピアノ協奏曲No.5の冒頭と、ついつい勘違いしてしまう。さて、T19から始まる第1主題は、ついつい、第1vn.のわずか2小節の動機に耳に入ってしまう。しかしそれ以外の8分音符の第2vn.とvc.の旋律も大切なポイント。その後T71までの第2主題まで、変形した動機が続くが、第1と2の共通した派生動機の様に思う。この様な関係はNo.102の第1楽章にも共通するのではないか。対向配置を生かして、ファイの演奏は第1vn.以外のパートの旋律が明白。  しかし、展開部の冒頭T90で、この動機が消える。ファイのこの部分では、極端にテンポを落として、しかもスラーの効果を生かしている。この手法は確か、初期か中期の交響曲でも、テンポを極端に落として表現する方法がかつて、聴いたことがあると思う。Menuetのテンポは、ややゆっくりめ。先日 コープマンのNo.97の速いテンポとは対照的。Hr.左側に位置。右側のTRP.と対比を。tuittiで左右から音が広がるのが印象的。 しかし、展開部の冒頭T90で、この動機が消える。ファイのこの部分では、極端にテンポを落として、しかもスラーの効果を生かしている。この手法は確か、初期か中期の交響曲でも、テンポを極端に落として表現する方法がかつて、聴いたことがあると思う。Menuetのテンポは、ややゆっくりめ。先日 コープマンのNo.97の速いテンポとは対照的。Hr.左側に位置。右側のTRP.と対比を。tuittiで左右から音が広がるのが印象的。 |

|||||||||||||

| 2018年9月16日 レナード・スラットキン フィルハーモニア管弦楽団 No.99を聴取。第2楽章では、中間部で盛り上がる箇所がある。この楽章では、打楽器群(trp.とtmp.)が登場していなかった。T40のffの部分で初めて登場する。指揮者によっては、この箇所を打楽器群が目立たせるが、スラットキンは、それほど目立たせない。この箇所を含めて、ff の箇所も全体的に柔らかく表現。 第3楽章のMenuet。冒頭では弦楽器とcl.とがユニゾンで演奏する。最初の部分では、余り分からない。Trioの最後で弦とcl.の掛け合いがあり、そのままManuetに回帰する。このときにcl.のユニゾンを意識したのは、初めての経験だ。  |

|||||||||||||

| 2019年5月24日 エルンスト・メルツェンドルファー ウィーン室内管弦楽団 99番を聴取。作曲順番では、cl.が初めて入る交響曲。冒頭の序奏から C デイビス 新盤などはTuitti でcl. が聴き所なる。しかしこちらの演奏では不明瞭。 No.98と同様にダイナミックレンジが狭い。No.98と同様に全体的に印象が少ない。 | |||||||||||||

2020年1月7日 99番 クリップス ウイーンフィルを聴取。No.94から引き続く。録音状態は、同じ時期の録音なのか、No.94と大差はないようだ。柔らかい表現はNo.94と共通。奏者がウイーンフィルのためか管楽器を中心に、とても微妙なニュアンスをうまく表現。 2020年1月7日 99番 クリップス ウイーンフィルを聴取。No.94から引き続く。録音状態は、同じ時期の録音なのか、No.94と大差はないようだ。柔らかい表現はNo.94と共通。奏者がウイーンフィルのためか管楽器を中心に、とても微妙なニュアンスをうまく表現。第1楽章の序奏の冒頭から、cl.などを含めて様々な動機が登場する。No.94と同様に、各パートをくっきりと目立たせる演奏はほとんどない。弦楽器、管楽器、打楽器の各パートは、柔らかさをベースに余裕のある落ち着いた解釈を通している。 Finale も管楽器のsoloが随所にある。終わりそうで終わらない仕掛けは、No.90などと同様。t56からの管楽器のsoloも音量は、それぞれ落として微妙に表現。T61のvc.のパートもsoloではないが、bass.とは明らかに分離した柔らかい雰囲気 |

|||||||||||||

| 2020年2月23日 99番 朝比奈 隆 ベルリン放送交響楽団 を聴取。1974年の録音データがある。録音はこちらの方は後になるが、管楽器の低位感は、さらにはっきりしない雰囲気。cl.が冒頭からはいるが分かり難い。(C デイビス盤などとは対照的) テンポはNo.92と同様に概して遅め。Finaleの最初の方 T19 2本のhr.。クイケンのレビューでは、小編成を生かして、独自の存在感を出していた。(下記の自分のレビューのリンク) http://mistee01.blog118.fc2.com/blog-entry-1050.html こちらの演奏は、あくまで控えめに徹している。Finaleでも、どちらかといえば「がっちり」とした印象に終始。概して気軽に少し楽しい雰囲気が前面に出るケースが多い。しかしこの演奏では、あくまで「武骨?」な雰囲気がある感じ。 この後のトラックにあるドイツ語で指揮者のインタビューが収録されている。相手方もドイツ人の様で、指揮者本人は日本人でありながら、すべてドイツ語で答えているので詳細は分からない。ライナーノートにも対訳は入っていない。日本の大阪を主体に活躍している、本人の指揮者としての指揮者の考え方の一つとして、ハイドンを含めたドイツ音楽の事を語っているようだ。 |

|||||||||||||

2022年8月14日 J テイト イギリス室内管弦楽団 Jeffrey Tate English Chamber Orchestra 99番 を聴取。テンポがほぼ同じなのは共通した解釈。T ファイ の場合、概してテンポを変動させることもある。このNo.99に関しては、ややテンポの変化が少ないが、 第1楽章 展開部の冒頭で極端にテンポを落とすことが特徴の一つと記載した。(以下の自分のブログ) 2022年8月14日 J テイト イギリス室内管弦楽団 Jeffrey Tate English Chamber Orchestra 99番 を聴取。テンポがほぼ同じなのは共通した解釈。T ファイ の場合、概してテンポを変動させることもある。このNo.99に関しては、ややテンポの変化が少ないが、 第1楽章 展開部の冒頭で極端にテンポを落とすことが特徴の一つと記載した。(以下の自分のブログ)http://mistee01.blog118.fc2.com/blog-entry-957.html ただ、 この演奏ではvn.は対向配置でないため、第2vn.の動機に 休止符があることは分かり難い。しかしその分、va.の旋律が目立つので、主旋律の第1vn.の対旋律としては、よくわかる。 小編成のためか冒頭からcl.が、明白に入っているのがよくわかる。日本語のライナーノートの執筆者の一人は、出谷啓(1992年12月発売のCDより転載)この解説書の中で、cl.を初めてロンドンセットで着手した曲として紹介。初めて登場したと記述があるが、重要な旋律を与えず、もっぱら補充声部を当てているが、低音域を積極的に活用しているのは、余程この楽器の名手に恵まれていたと想像される。確かにob.と比べると登場する機会は少ないかもしれない。しかし序奏の冒頭から低音で登場する部分などもあり、ある意味、大きなウエイトではないかもしれない。ある意味、うなずける解説だと思った。  |

|||||||||||||

2024年8月15日 99 A フィッシャー デンマーク室内管弦楽団 を聴取。2023年11月に98番までの交響曲を聴取。今回、その続きとして入手する。No.98まではcl.が入っていなかったが、この曲から入る。cl.は中央よりに位置。A フィッシャー 自身がライナーノートに執筆している文章は、No.93~95、96~98などと同じ。 フィッシャー このcdに関してのコメントの記載はない。No.93の第1曲で、弦の特殊奏法などについてレビューをした。 2024年8月15日 99 A フィッシャー デンマーク室内管弦楽団 を聴取。2023年11月に98番までの交響曲を聴取。今回、その続きとして入手する。No.98まではcl.が入っていなかったが、この曲から入る。cl.は中央よりに位置。A フィッシャー 自身がライナーノートに執筆している文章は、No.93~95、96~98などと同じ。 フィッシャー このcdに関してのコメントの記載はない。No.93の第1曲で、弦の特殊奏法などについてレビューをした。http://mistee01.blog118.fc2.com/blog-entry-2793.html 弦の奏法などの特徴については、この曲に関してはあえて触れずに、別な曲で記載予定。今回は、solo の扱い方を中心に記載をしたい。過去に全集を完成した録音では、初期、中期の交響曲の一部に、SOLO で指揮しているケースが多い。比較的、速いテンポが多い第1楽章の中で、スコアでは P の指定の箇所がある。この部分で第1vn.が弱奏の部分で適宜、Soloを弾いている箇所が多い。フィッシャーの特徴として何度かレビューをしてきた。また、第3楽章に多い Menuetto の中間部、特にtrioの部分。 Trio の部分は、大半は弱奏なので、初期や中期の交響曲では 各パートがSOLOの箇所も多い。 一方、ザロモンセットの Menuetto は、弦楽器のSOLOの箇所は適宜ある。しかし No.99のtrio に関して、弦楽器のパートは SOLO の記載がない。しかしこの演奏ではob.とfg.以外に、弦楽器の全てのパートがSOLOで弾いている。特にbass. もSOLO のため trio の箇所は音量の小さい箇所となる。音量の大きい箇所が多い Menuetto と比較して音量の差が対称的。 音量に関して、第1楽章の序奏から、主和音を鳴らす大音量から開始するが、やや抑えている雰囲気。締めくくりに向かって、途中、やや極端にテンポや音量を変えている。このため、曲の最後に向かって締めくくるようにエネルギッシュに終わるので爽快感がある。  |

|||||||||||||

|

パーボ ヤルヴィ 99番Paavo jarvi deutsche kammerphilharmonie bremen 2025年6月3日 パーボ ヤルヴィ 99番 を聴取。No.94から引き続く。No.94の Menuetto Trio では後半の繰り返しで solo の部分があった。No.99のTrioの部分はsoloではなく通常の演奏。低弦は左側に位置。No.94にはない 菅柿のciが追加で入るが中庸よりやや右側に位置。ob.と並んでいるようだ。2名のfl.はユニゾンの箇所が大体多いが、T175も分かれている箇所がある。管楽器同士の掛け合いもよくわかる。その後の弦楽器 パートなども効果的。調性にも影響するためか、No.94と比較して 弦楽器の音量が全体的に低め。 私には、やはりフィッシャー 新盤の方の「アク」にハマっているので、どうしてもフィッシャーの対比でレビューしてしまう。フィッシャー盤は序奏 冒頭の和音からやや音量 抑えて、Finaleに向かって次第に音量を上げていく。終りそうで終らない仕掛けの締めくくりに向けて最後はエネルギッシュに終るのが印象的と記載した。音量の扱い方などもフィッシャー盤にハマってしまっているので、私には印象が少ない。 |

|||||||||||||